■2017.03.10 大河ドラマ「井伊直虎」絡みで浜松近辺へ。

※ルート

方広寺(奥山半僧坊)→井伊谷宮→龍潭寺→井伊共保公出生の井戸→地域遺産センター→井伊谷城跡→大河ドラマ館→気賀関所→うなぎパイファクトリー→中田島砂丘

音羽蒲郡までは下道でそこから高速に乗っかり浜松いなさICで降りる。

そこから10分程度で最初の目的地

・方広寺

1371年(建徳2年)この地の豪族奥山朝藤の開基により、後醍醐天皇の皇子無文元選を開山として創建された寺である。

臨済宗の本山は多く14寺ありその中の本山の一つである。

・奥山方広寺の鎮守の神様、「奥山半僧坊大権現」

方広寺の開祖である無文元選禅師が唐で修行をした帰路、海が荒れ遭難しそうになるが、こに法衣を着て袈裟をまとった、鼻が高く眼光鋭い一人の異人が現れて、無事に故国に導いた。

後に禅師が方広寺を開かれた時、再びその異人が姿を現し、「禅師の弟子にしていただきたい」と願い出ました。その際、禅師の「汝、半ば僧に似たる所あり」とのお言葉に「我は半僧なり」とご満悦の体で、自他共に「半僧」と称し弟子になることを許された。

この由緒を読むと導きの神「サルタヒコ」と似てますね。

あらこんな所に福寿草が!!

・五百羅漢

釈迦入滅後、教典編纂の第一結集(けつじゅう)、第四結集に500名の仏弟子達が集まったことに由来します。

探せば自分に似た羅漢像が見つかるそうです。

境内や本堂など巡り見学に小一時間は掛かる。

車で移動し井伊谷宮へ

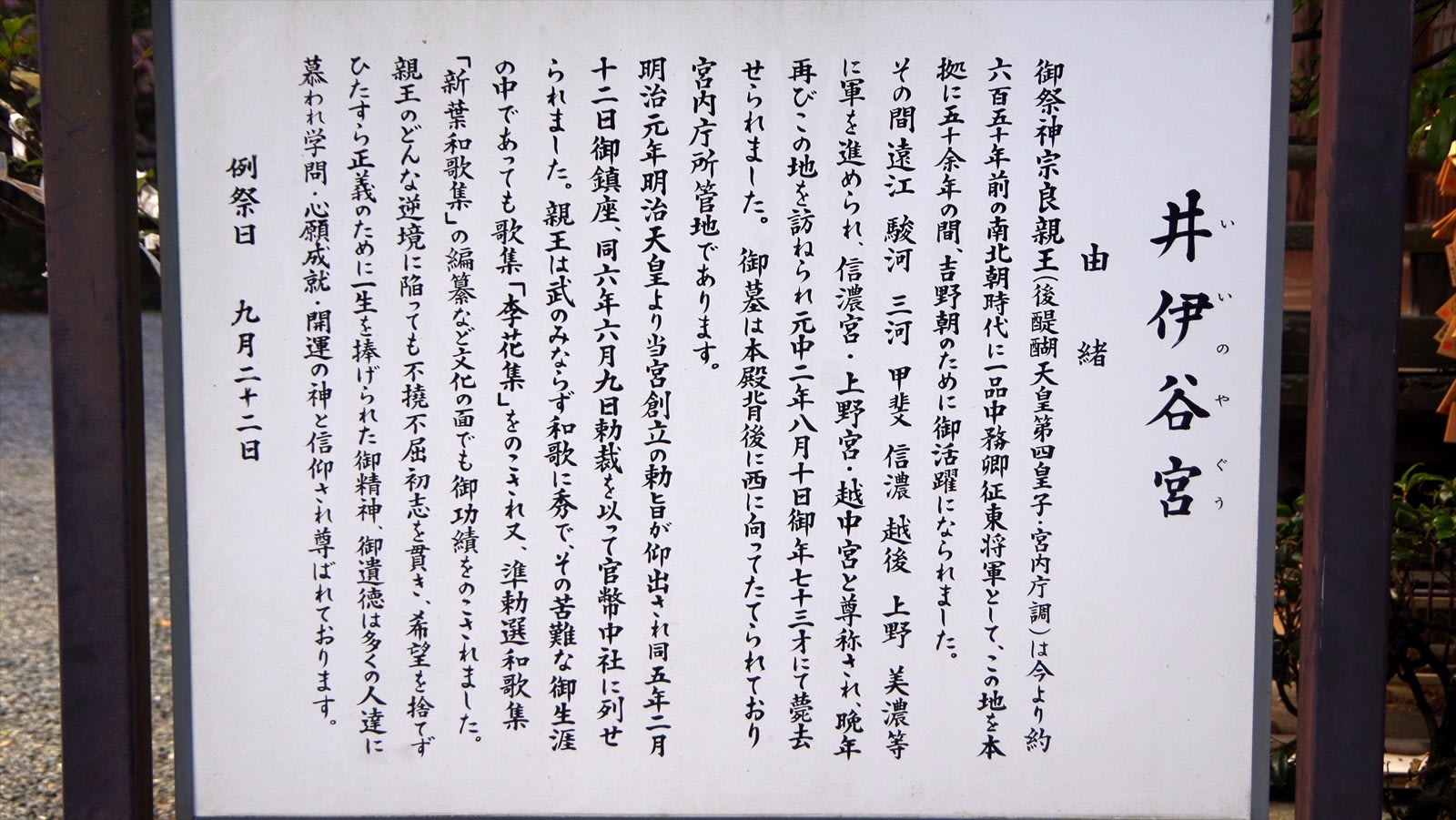

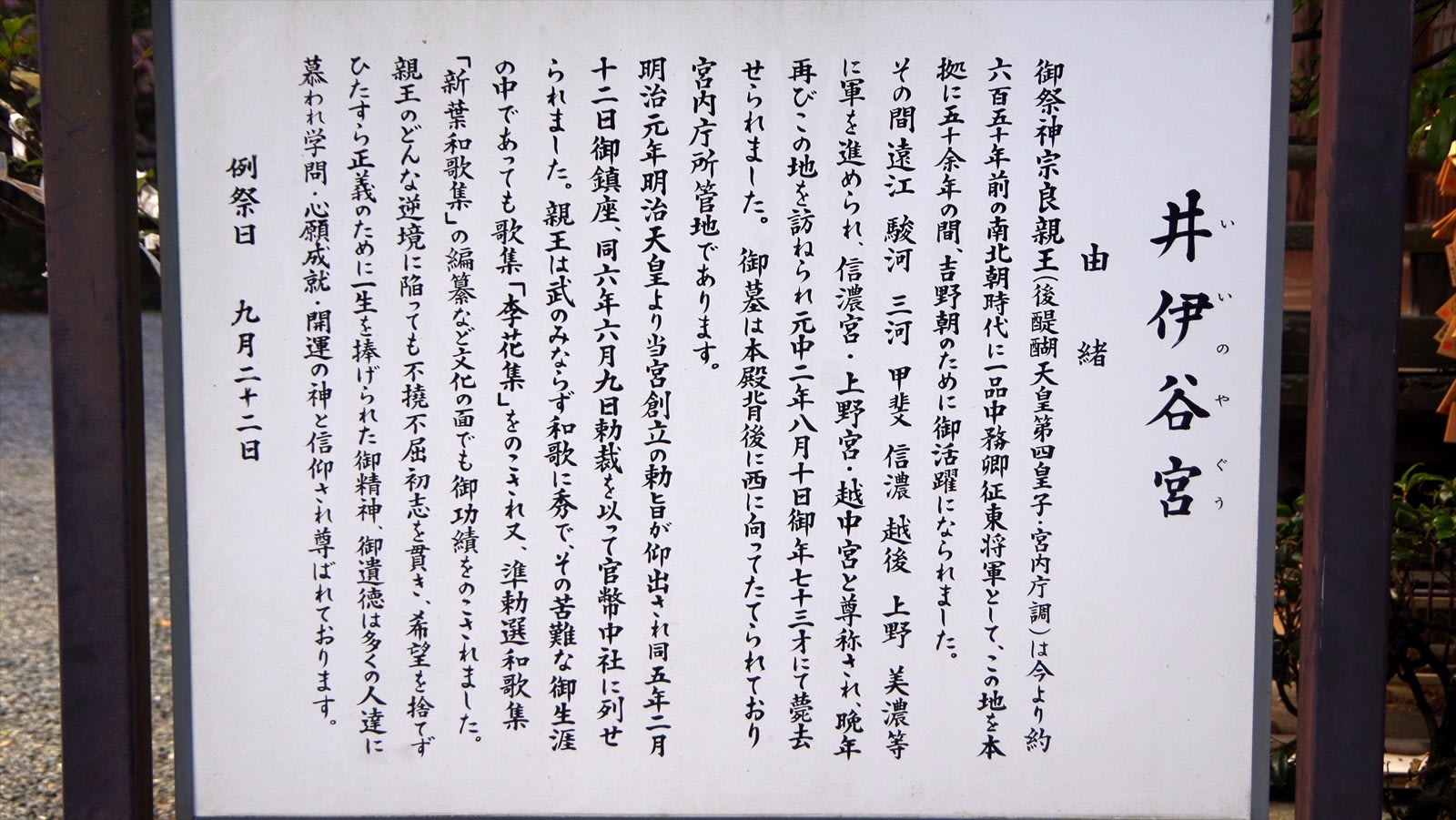

・井伊谷宮

御祭神「宗良親王」は、後醍醐天皇第四王子

とあるが。

終焉場所については、1550年(天文19年)に作成された京都醍醐寺所蔵の「大草の宮の御哥」と題された古文書の記述から、長らく拠点であった信濃国大河原で薨去したとする説が有力とされている。。一方、「南山巡狩録」や「南朝紹運録」では、1385年(元中2年/至徳2年)に遠江国井伊城で薨去したと記されている。

私的には・・かな。

↓

信濃宮は以前訪れている。

本殿

そしてここからは龍潭寺までは近い。

・龍潭寺(裏口から)

・開山堂

・本堂

本堂の「井」の字

・小堀遠州作・龍潭寺庭園:江戸時代初期に本堂北庭として築かれた池泉鑑賞式庭園。

・井伊共保公出生の井戸

「井」の字を幕の紋に井戸の傍らに生えていた「橘」を家紋に

・山門

・枝垂れ梅と本堂

・地域遺産センター

井伊谷戦国絵巻(ジオラマ+マッピング)や3D鳥瞰など今回の訪問で一番良かった。

センターの裏山が城跡です、15分程度。

・井伊谷城跡

展望が良いですね。

河津桜は満開です。

車で10分で

・大河ドラマ館(浜松市みをつくし文化センター)残念ながら無料の地域遺産センターの方が・・・。

・ドラマ館近くの気賀関所

買い物はここで。

車で20分程度移動し

・うなぎパイファクトリーへ

工場見学をしてスイーツを・・

うなぎパイをベースにしたスイーツが美味しいがこれも中々です。

入り口が工事でわかりにくい(堤防建設)

・中田島砂丘。

思ったより小さい、地元の海と砂浜とわからない。

この海は太平洋。

さすがに浜松城を目指すには無理な時間となり帰路につく。

御朱印は方広寺・井伊谷宮・龍潭寺の3つ。

平日でも結構な賑わいで週末は難儀しそう、NHKの大河ドラマ効果は凄い。

ちょうど戦国時代小説を読んでいるので井伊家の時代背景がよく分かり楽しかった。

そして日曜日は「いなべ市梅林公園の梅まつり」へ向かったが・・・

渋滞がひどく挫折し阿下喜温泉へ。

ここの休憩室奥には古本屋エリアがありそこで探していた新田次郎の武田信玄4冊を見つけ購入。

この本地元の図書館にもなくどうしようか困っていた。

この時代背景の外堀は何冊か読みいよいよ武田信玄を井上靖で読むか新田次郎で読むか考えていた。

井上の本は山本勘助を中心に描いているが。

勘助の生涯とされるものは全て『甲陽軍鑑』およびこれに影響を受けた江戸時代の軍談の作者による創作であると考えられている。

で

新田次郎物で。

※ルート

方広寺(奥山半僧坊)→井伊谷宮→龍潭寺→井伊共保公出生の井戸→地域遺産センター→井伊谷城跡→大河ドラマ館→気賀関所→うなぎパイファクトリー→中田島砂丘

音羽蒲郡までは下道でそこから高速に乗っかり浜松いなさICで降りる。

そこから10分程度で最初の目的地

・方広寺

1371年(建徳2年)この地の豪族奥山朝藤の開基により、後醍醐天皇の皇子無文元選を開山として創建された寺である。

臨済宗の本山は多く14寺ありその中の本山の一つである。

・奥山方広寺の鎮守の神様、「奥山半僧坊大権現」

方広寺の開祖である無文元選禅師が唐で修行をした帰路、海が荒れ遭難しそうになるが、こに法衣を着て袈裟をまとった、鼻が高く眼光鋭い一人の異人が現れて、無事に故国に導いた。

後に禅師が方広寺を開かれた時、再びその異人が姿を現し、「禅師の弟子にしていただきたい」と願い出ました。その際、禅師の「汝、半ば僧に似たる所あり」とのお言葉に「我は半僧なり」とご満悦の体で、自他共に「半僧」と称し弟子になることを許された。

この由緒を読むと導きの神「サルタヒコ」と似てますね。

あらこんな所に福寿草が!!

・五百羅漢

釈迦入滅後、教典編纂の第一結集(けつじゅう)、第四結集に500名の仏弟子達が集まったことに由来します。

探せば自分に似た羅漢像が見つかるそうです。

境内や本堂など巡り見学に小一時間は掛かる。

車で移動し井伊谷宮へ

・井伊谷宮

御祭神「宗良親王」は、後醍醐天皇第四王子

とあるが。

終焉場所については、1550年(天文19年)に作成された京都醍醐寺所蔵の「大草の宮の御哥」と題された古文書の記述から、長らく拠点であった信濃国大河原で薨去したとする説が有力とされている。。一方、「南山巡狩録」や「南朝紹運録」では、1385年(元中2年/至徳2年)に遠江国井伊城で薨去したと記されている。

私的には・・かな。

↓

信濃宮は以前訪れている。

本殿

そしてここからは龍潭寺までは近い。

・龍潭寺(裏口から)

・開山堂

・本堂

本堂の「井」の字

・小堀遠州作・龍潭寺庭園:江戸時代初期に本堂北庭として築かれた池泉鑑賞式庭園。

・井伊共保公出生の井戸

「井」の字を幕の紋に井戸の傍らに生えていた「橘」を家紋に

・山門

・枝垂れ梅と本堂

・地域遺産センター

井伊谷戦国絵巻(ジオラマ+マッピング)や3D鳥瞰など今回の訪問で一番良かった。

センターの裏山が城跡です、15分程度。

・井伊谷城跡

展望が良いですね。

河津桜は満開です。

車で10分で

・大河ドラマ館(浜松市みをつくし文化センター)残念ながら無料の地域遺産センターの方が・・・。

・ドラマ館近くの気賀関所

買い物はここで。

車で20分程度移動し

・うなぎパイファクトリーへ

工場見学をしてスイーツを・・

うなぎパイをベースにしたスイーツが美味しいがこれも中々です。

入り口が工事でわかりにくい(堤防建設)

・中田島砂丘。

思ったより小さい、地元の海と砂浜とわからない。

この海は太平洋。

さすがに浜松城を目指すには無理な時間となり帰路につく。

御朱印は方広寺・井伊谷宮・龍潭寺の3つ。

平日でも結構な賑わいで週末は難儀しそう、NHKの大河ドラマ効果は凄い。

ちょうど戦国時代小説を読んでいるので井伊家の時代背景がよく分かり楽しかった。

そして日曜日は「いなべ市梅林公園の梅まつり」へ向かったが・・・

渋滞がひどく挫折し阿下喜温泉へ。

ここの休憩室奥には古本屋エリアがありそこで探していた新田次郎の武田信玄4冊を見つけ購入。

この本地元の図書館にもなくどうしようか困っていた。

この時代背景の外堀は何冊か読みいよいよ武田信玄を井上靖で読むか新田次郎で読むか考えていた。

井上の本は山本勘助を中心に描いているが。

勘助の生涯とされるものは全て『甲陽軍鑑』およびこれに影響を受けた江戸時代の軍談の作者による創作であると考えられている。

で

新田次郎物で。