①9月22日15時の天気図 気象庁HPより引用

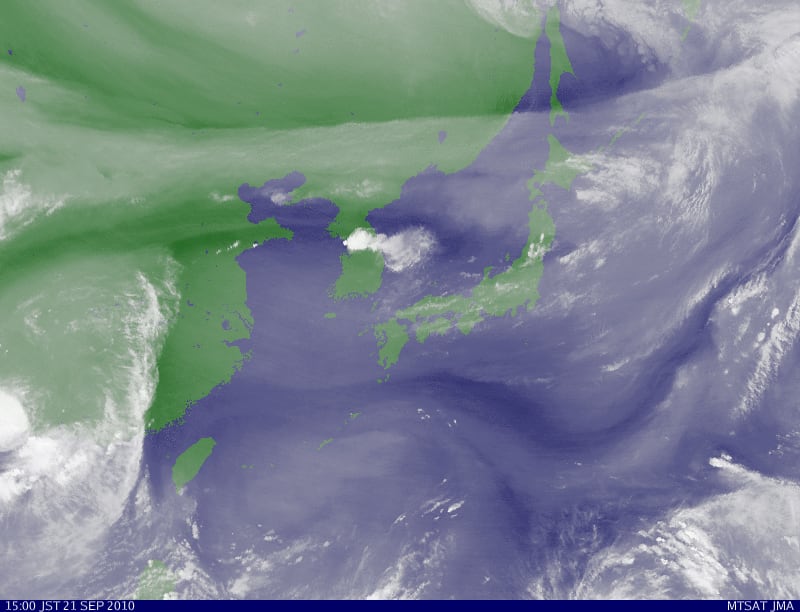

②9月22日15時の日本付近雲画像図(水蒸気画像で拡大版) 気象庁HPより引用

③9月23日9時の予想天気図 気象庁HPより引用

9月22日は、日本海から本州を前線がゆっくりと南下してきました。

引用図①②より、水蒸気画像上で、前線を挟んで、、白い映像の部分が帯状に幾重にも連なっているのが解りますが、これは、前線を挟んでの暖気と寒気の勢力が拮抗している証拠。さらに、当該、前線を挟んでの白い映像の部分が帯状に幾重にも連なっている箇所が広範囲に及んでいますが、このことは、暖気と寒気の勢力は強いものであります。(本ブログ昨日の記事をも参照ください。)

さらに、引用図③より、前線は、明日9月23日9時には、本州南岸まで南下する予想です。前記したように、この前線の北側には、優勢な寒気が広範囲に分布していると思われますから、関東以西の季節外れの猛暑は今日まで。と言えそうですね。

ただ、本ブログの昨日の記事で述べましたように、今回のように、前線の進行方向前面に勢力の強い暖気が広範囲に分布している場合、当該前線付近には、暖湿流がより一層流れ込んでいるものですが、この、前線に向かって大量に流れ込む暖湿流というもの、所処で強い雨をもたらすばかりでなく、当該暖湿流が流れ込んで来る方向に山地がある地形(関東地方や山梨県、静岡県静清平野等が代表的です。)の所では、暖湿流が山越えする際にフェーン現象をは発生させて、気温を相当上昇させるものです。(本ブログの昨日の記事でも紹介しました。)

9月22日は、東北地方や北陸地方を中心として、本州の所処で強い雨が降りましたが、前記した、暖湿流が山越えする際にフェーン現象をは発生させたため、関東地方や山梨県、静岡県中部では気温がかなり上昇しました。

日中の最高気温は、千葉県茂原で36・7℃ 静岡県静岡で36・3℃ 山梨県大月で36・1と猛烈な暑さを観測したほか、東京(気象庁のある千代田区大手町でも、最高気温が32・7℃と、本年になって71日目の真夏日となり、これまでの、平成16年に観測した、真夏日年間日数最多記録の70日を超え、史上最多真夏日年間最多日数となりました。

それにしても、本年の夏は、まさに、記録ずくめ でした。

9月22日までに

真夏日年間日数 71日・・・・・史上最多記録

熱帯夜年間日数 56日・・・・・史上最多記録

猛暑日年間日数 13日・・・・・史上最多記録(平成7年)タイ

となっています。