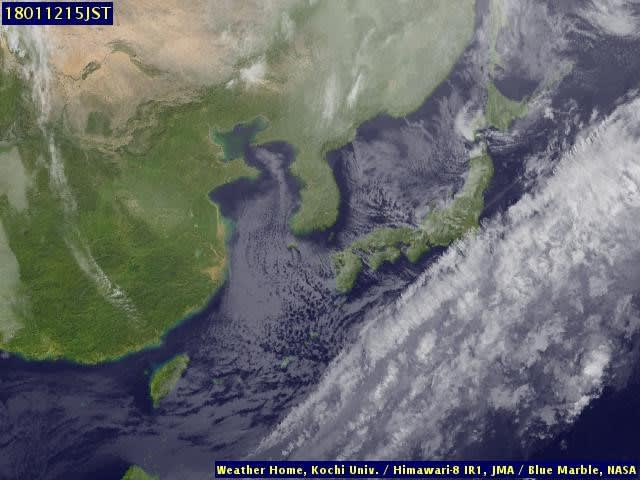

①1月22日18時の天気図 気象庁HPより引用

1月22日は、低気圧が発達しながら本州の南岸を東北東へ進み(南岸低気圧)、低気圧が北から寒気を引っ張り混んだため、

普段、降雪になりにくい、関東地方や甲信越地方中心に大雪となりました。

関東地方各地の積雪ですが(22日24時までの24時間降雪量)

奥日光 30㌢

前橋 29㌢

宇都宮 27㌢

東京 23㌢

水戸 19㌢

横浜 18㌢

つくば 16㌢

千葉 10㌢

東京では、平成26年2月14日以来の降雪20㌢以上となりました。

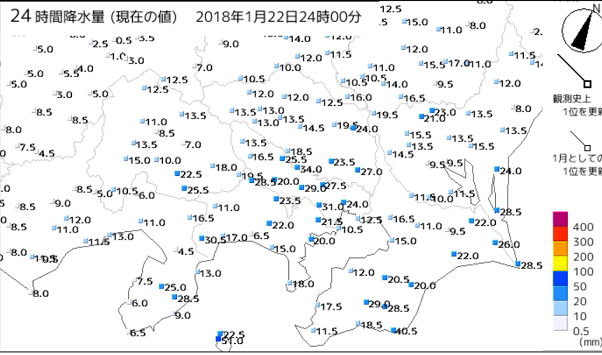

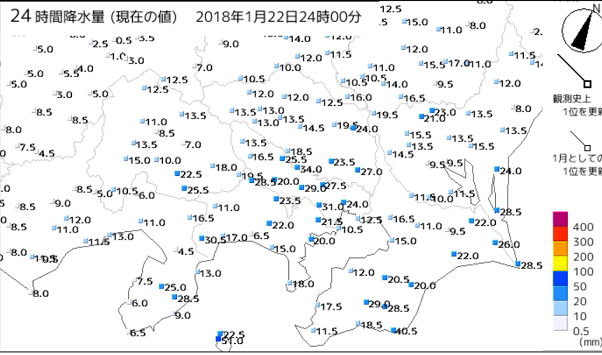

②1月22日24時までの、関東地方周辺の各観測地点での、24時間降水量日最大値画像 気象庁HPより引用

③1月22日15時、18時、21時の アメダス関東周辺風向風速分布図 気象庁HPより引用

15時:

18時:

21時:

④1月22日15時、18時、21時の 全国ウインドプロファイラー風向風速分布図 気象庁HPより引用

15時:

18時:

21時:

引用図②より、

22日、日降水量が20㍉以上と比較的まとまった地域を見ると、ア:千葉県太平洋沿岸〜茨城県鹿行地域南部と、イ:神奈川県箱根周辺、ウ:山梨県富士五湖地域に見られるほか、エ:東京23区~東京多摩地区東部、神奈川県相模原地区周辺にも見られますが、

引用図③④より

アは、低気圧接近通過に伴って、海上からの気団と関東平野の気流とが収束したため

イ,ウは、下層(上空1000㍍以下)の気流が山の斜面に衝突し、気流が強制上昇したため

エは、下層(上空1000㍍以下)の気流の流れの水平方向でコントラストが大きくなったため

さらに、これら ア、イ、ウ、エ は

⑤1月22日15時、18時、21時の 関東周辺推計気象分布図(天気)気象庁HPより引用

15時:

18時:

21時:

⑥1月22日15時、18時、21時の 関東周辺推計気象分布図(気温)気象庁HPより引用

15時:

18時:

21時:

引用図⑤⑥より、

アは 概ね雨かみぞれで 気温2℃以上で推移していますが、イ、ウ、エ は 概ね雪 気温は0℃以下で推移したことと、引用図③より、18時以降、関東地方の水戸と勝浦上空1000㍍の風向風速は概ね北東風で風速10㍍毎秒以上と強まっています。低気圧接近に伴って、北からの下層寒気の流入が一層強まっていることを示すもので、その証左として、引用図⑥より、18時以降、関東平野(特に南部)で気温の下降が顕著で、東京都心でも、18時以降、0℃あるいは氷点下の気温となっています。

このように、下層寒気の流入が強まったことと、前記ア、イ、ウ、エ の気象特性が加味された点、22日の大雪の特徴といえるでしょう。

1月22日は、低気圧が発達しながら本州の南岸を東北東へ進み(南岸低気圧)、低気圧が北から寒気を引っ張り混んだため、

普段、降雪になりにくい、関東地方や甲信越地方中心に大雪となりました。

関東地方各地の積雪ですが(22日24時までの24時間降雪量)

奥日光 30㌢

前橋 29㌢

宇都宮 27㌢

東京 23㌢

水戸 19㌢

横浜 18㌢

つくば 16㌢

千葉 10㌢

東京では、平成26年2月14日以来の降雪20㌢以上となりました。

②1月22日24時までの、関東地方周辺の各観測地点での、24時間降水量日最大値画像 気象庁HPより引用

③1月22日15時、18時、21時の アメダス関東周辺風向風速分布図 気象庁HPより引用

15時:

18時:

21時:

④1月22日15時、18時、21時の 全国ウインドプロファイラー風向風速分布図 気象庁HPより引用

15時:

18時:

21時:

引用図②より、

22日、日降水量が20㍉以上と比較的まとまった地域を見ると、ア:千葉県太平洋沿岸〜茨城県鹿行地域南部と、イ:神奈川県箱根周辺、ウ:山梨県富士五湖地域に見られるほか、エ:東京23区~東京多摩地区東部、神奈川県相模原地区周辺にも見られますが、

引用図③④より

アは、低気圧接近通過に伴って、海上からの気団と関東平野の気流とが収束したため

イ,ウは、下層(上空1000㍍以下)の気流が山の斜面に衝突し、気流が強制上昇したため

エは、下層(上空1000㍍以下)の気流の流れの水平方向でコントラストが大きくなったため

さらに、これら ア、イ、ウ、エ は

⑤1月22日15時、18時、21時の 関東周辺推計気象分布図(天気)気象庁HPより引用

15時:

18時:

21時:

⑥1月22日15時、18時、21時の 関東周辺推計気象分布図(気温)気象庁HPより引用

15時:

18時:

21時:

引用図⑤⑥より、

アは 概ね雨かみぞれで 気温2℃以上で推移していますが、イ、ウ、エ は 概ね雪 気温は0℃以下で推移したことと、引用図③より、18時以降、関東地方の水戸と勝浦上空1000㍍の風向風速は概ね北東風で風速10㍍毎秒以上と強まっています。低気圧接近に伴って、北からの下層寒気の流入が一層強まっていることを示すもので、その証左として、引用図⑥より、18時以降、関東平野(特に南部)で気温の下降が顕著で、東京都心でも、18時以降、0℃あるいは氷点下の気温となっています。

このように、下層寒気の流入が強まったことと、前記ア、イ、ウ、エ の気象特性が加味された点、22日の大雪の特徴といえるでしょう。