今日は、私の親友のひとりであったS君が、ALSと呼ばれる筋萎縮側索硬化症という難病で亡くなった日であり、私にとっては心重たくもあり、彼を思い出す日でもあるのだ。

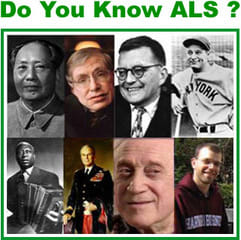

ご存知の方も多いと思うが、この病気は写真にあるように著名な歴史的人物も、この病で倒れて帰らぬ人となったと言われる難病で、発生率は二万五千人に一人という統計があるらしいが、日本にも五、六千人の患者がおられ難病指定されているとは言え、経済的にも家庭的にも大変な苦労をご家族がされている。

歴史的にはアメリカ・メジャーリーガーだった、ルー・ゲーリック選手が患った病気のために、ルー・ゲーリック病とも称されるが、運動性神経が次々とやられて、病気は早い進行性で、手足の不自由さから、言葉の不自由、そして食べ物の誤えんを起こし、ついには呼吸が自分自身で出来なくなるという難病であり、死に至るケースが多いとされている。

私の親友であり、明るく元気な青年であったS君が、この難病を発症したのは、友人同士で結婚し、女の子を授かってまもなくの頃、すなわちまだ若い30代の前半であった。

可愛い女の赤ちゃんがパパのお膝に座って、パパとスキンシップという親子の愛情が一番感じられる頃に、彼は発病していたらしく、しばらくは原因がわからなかったために、可笑しいなと周囲が感じるほど、対応がちぐはぐになっていたのである。

大学病院に数ヶ月経って診察をしてもらって、このALSと言う名の難病だと判明した以降は、どんどんと病状が進行し、会うたびに体の自由を失って行く様子を見届けるような、つらい出会いが続いた。

病院を転院したり、違う病院での診察、治療を願ったりと、奥さんはもとより、ご両親はじめ多くの友人たちもお見舞いを繰り返し、出来る限りのサポートを各々がしていたのだが、治療といえる顕著なものはほとんどなかったのではないだろうか。

亡くなる十日前に私が彼を見舞った時には、既に彼に声はなく、集中治療室での約三十分ほどのお見舞いが、大変心重たかったことを今もはっきりと記憶している。

というのは、病気で治療のために入院している方々を見舞う場合は、大抵の場合、「早くよくなってほしい」という願いから、声をかけながら励ますものだが、彼の病状、容態は、もう既にそういった状況ではなかったからである。

集中治療室の扉を開けて消毒をして、お見舞いに入った私も白衣を着て、彼のやせ細った手首に手をやりながら、思いの丈を語っていたのだが、病室を後にする時の「後ろ髪をひかれる」思いは今も鮮明に覚えている。

それから十日が経っての訃報に、愕然としつつも、それ以来、残された未亡人と幼きお嬢さんを少しでもサポートできる様にと心がけて、早14年が経ったのである。

ギターやバンジョーを弾いて、フォークソングやカントリーの曲を歌っていた、大好きなS君の面影を思い出しながら、お嬢さんが今春元気に高校生となったこと喜び、彼の冥福と未亡人とお嬢さんの将来の幸せを祈らざるを得ない。

ご存知の方も多いと思うが、この病気は写真にあるように著名な歴史的人物も、この病で倒れて帰らぬ人となったと言われる難病で、発生率は二万五千人に一人という統計があるらしいが、日本にも五、六千人の患者がおられ難病指定されているとは言え、経済的にも家庭的にも大変な苦労をご家族がされている。

歴史的にはアメリカ・メジャーリーガーだった、ルー・ゲーリック選手が患った病気のために、ルー・ゲーリック病とも称されるが、運動性神経が次々とやられて、病気は早い進行性で、手足の不自由さから、言葉の不自由、そして食べ物の誤えんを起こし、ついには呼吸が自分自身で出来なくなるという難病であり、死に至るケースが多いとされている。

私の親友であり、明るく元気な青年であったS君が、この難病を発症したのは、友人同士で結婚し、女の子を授かってまもなくの頃、すなわちまだ若い30代の前半であった。

可愛い女の赤ちゃんがパパのお膝に座って、パパとスキンシップという親子の愛情が一番感じられる頃に、彼は発病していたらしく、しばらくは原因がわからなかったために、可笑しいなと周囲が感じるほど、対応がちぐはぐになっていたのである。

大学病院に数ヶ月経って診察をしてもらって、このALSと言う名の難病だと判明した以降は、どんどんと病状が進行し、会うたびに体の自由を失って行く様子を見届けるような、つらい出会いが続いた。

病院を転院したり、違う病院での診察、治療を願ったりと、奥さんはもとより、ご両親はじめ多くの友人たちもお見舞いを繰り返し、出来る限りのサポートを各々がしていたのだが、治療といえる顕著なものはほとんどなかったのではないだろうか。

亡くなる十日前に私が彼を見舞った時には、既に彼に声はなく、集中治療室での約三十分ほどのお見舞いが、大変心重たかったことを今もはっきりと記憶している。

というのは、病気で治療のために入院している方々を見舞う場合は、大抵の場合、「早くよくなってほしい」という願いから、声をかけながら励ますものだが、彼の病状、容態は、もう既にそういった状況ではなかったからである。

集中治療室の扉を開けて消毒をして、お見舞いに入った私も白衣を着て、彼のやせ細った手首に手をやりながら、思いの丈を語っていたのだが、病室を後にする時の「後ろ髪をひかれる」思いは今も鮮明に覚えている。

それから十日が経っての訃報に、愕然としつつも、それ以来、残された未亡人と幼きお嬢さんを少しでもサポートできる様にと心がけて、早14年が経ったのである。

ギターやバンジョーを弾いて、フォークソングやカントリーの曲を歌っていた、大好きなS君の面影を思い出しながら、お嬢さんが今春元気に高校生となったこと喜び、彼の冥福と未亡人とお嬢さんの将来の幸せを祈らざるを得ない。