袷がちょっと汗ばむような、そんな一日、

藝大130周年記念の茶会を楽しんできました。

まず初めは、藝大の学長さんのバイオリン演奏で幕を開けた、

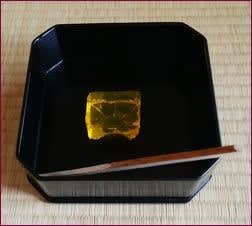

藝大席で薄茶を頂きました。

一つの大きな作品の中にしつらえられた立礼席でした。

使われたお道具は、すべて芸大の先生や学生さん方の作品です。

現代アートと伝統の技のコラボは、

斬新さの中にも、落ち着いた響きを醸し出していました。

その後、正木記念館でのお家元席に駆けつけて、濃茶を頂きました。

床のお軸の「玄々斎筆 大横物 随意二字 数印」は、

圧倒的な迫力でしたし、

その他のお道具もさすがに素晴らしいものばかりでした。

伊賀の茶入れ、銘「百年」や、主茶碗の左入の黒楽、銘「寿老人」、

そして認得斎作の茶杓の銘が「無事」ということで、

130周年の祝いの気持ちが込められているのでしょう。

このようなお席は、本当に目の保養といいますか、眼福の時間ですね。

その後は、京都美術倶楽部の薄茶席へ。

このお席はすこしはなれた、国立博物館内の応挙館でしたが、

バスで輸送してくれるというありがたさでした。

歩いて15分ほどの距離なのですが、

着物でぞろぞろというのも大変ですものね。

こちらのお席は、

床が、「一休一行 初祖菩提達磨大師」遠州箱

その他遠州好みのお道具が使われていました。

今年が鈍翁80回忌、応挙館はゆかりの建物ということで、

香合が、鈍翁箱の 「青貝 大乗妙典文字」でした。

このお席で、少し待たされ時間を取りましたが、

順調に三席を終えることができました。

そして午後一時には、最終場所の点心席に座れました。

お点心は吉兆のお弁当です。

お酒も少し頂いて、これも満足でした。

腹ごなしの芸術鑑賞に、弦楽四重奏を聴きました。

演奏会場にあった掲示です。

拡大します。

美術館で開催されていたは、シルクロード特別企画展、

「素心伝心ークローン文化財失われた刻の再生」にも足を運び、

あますところなく一日を芸術の秋にすることができました。

日々藝術に囲まれた場所での時間は、若い息吹も感じられて、

とても刺激的でもあり、又ちょっとエネルギーをもらいました。

このエネルギー、どう使おうかしら。