ゆうゆうなごやの6月例会に参加しました。

今回、地図に載っていない源流を訪ねましょうと言われ、ン!上流から水が流れて来ているのにと思いました。これは私の勘違いでした。上流が有るのは堀川で、今回の水源となっているのは新堀川でした。新堀川は、元々は精進川と言う川でしたが、新堀川に付け替えられました。運河的な性格を持ち、材木の運搬に利用され沿岸には何軒か材木問屋が並んでいます。

そんな、新堀川の源流として処理した水を流しているのが堀留水処理センターです。

都会の中の下水処理場ですが、昭和3年に着工して昭和5年に完成した旧施設は現在も稼動しています。その処理方式はバクテリアで浄化するものであり、当時としては最新の技術を用いたものであります。その施設も時代の流れで拡張をせざるを得ませんでしたが、土地を有効に活用するべく地下設備となっています。

名古屋市上下水水道局のパンフより、引用しました。

水処理センターとそうで無い部分に区分されて居ます。

右上の芝生広場でアメンボの場所が旧施設です。なお、このアメンボは名古屋市のマンホール蓋のデザインとなっています。左側の木が茂っている場所が昭和48年に完成した新施設です。都会の真ん中の水処理センターで地下式となっています。フラリエの南側も地下処理施設で地表部は公園になっています。

若宮大通りの下まで利用されて居ます。

名古屋市上下水水道局のパンフより、引用しました。

下水処理のしくみを解説しています。

一番左の図に有るように家庭からの下水管で送られてきた下水が、沈砂地、最初沈殿地、反応タンク、最終沈殿池へと進み、消毒槽で滅菌して、処理水として放流しています。

図の下に表示されているように、久屋大通庭園「フラリエ」は下水処理の熱エネルギーを利用したヒートポンプを用いて冷暖房を行っていると書かれています。私が聞き漏らしたのかも知れませんが、地下の処理場の余熱を利用していることを言って貰えたら良かったと思いました。

名古屋市上下水水道局のパンフ、「なごやのすいどう・下水道」より、引用しました。

名古屋市には16の処理区と15の水処理センターがあります。名古屋市の地形が北東部が高く、南や南西方向へ流れていきます。

堀越水処理センターへ

みんな、揃って堀留水処理センターに入りました。

見学者は3階に上がり、説明を受けます。

案内されたのは展示スペースの部屋です。

この部屋には解説パネルが展示してあり、下水処理のしくみを説明しています。この部屋ではDVDを使って、Uさんの説明が有りました。

DVDの内容ですが、左側は若宮大通や久屋大通庭園の地下を利用して処理センターが設けられていることを説明していました。右側はここの施設の特徴で1.建設場所が都会の真ん中だと言う事。2.限られた敷地なので、処理水を送る水槽が階層的なっている事。3.終臭気策が図られている事。4.大雨の浸水対策が取られている事。5.初期の雨水は埃りを含んだ汚れた水です。その水を取り入れて処理を行う。

このような事がここの処理センターの特徴だと説明していました。

全員が借りた黄色いヘルメットを着用して屋外に出ました。

こちらは、ここ堀留水処理センターの記念的モニュメントです。

左は開業当時のポンプです。右は銘盤に下水100年の意義が書かれ巻末に市長の署名が乗っています。

同じ場所には、処理した水が流れ出ており、下水再生水の説明板画取り付けてありました。

こちらはこの施設の開業当時の模様を説明しています。

左は現在の姿です。右は開業当時の姿です。

右の写真で、煙突が立っています。係員に聞きましたら、これは煙突でなく臭突と言うのだそうです。開業冬至はし勇気を拡散させるのに高い臭突でしたが、現在は高くない臭突となっています。設備改良で臭気を回収するようになり、高い臭突を設ける必要がなくなったのでしょうか。

Uさんの説明で水槽を見下ろします。

水が流れています。

こちらの水槽。

処理した水です。

左側をトリミングしたのが右側です。

鯉が泳いで居ますが、判るでしょうか。

左は旧施設の外観で、右は旧施設の屋内です。

昭和五年の完成ですから85年を経過していることになります。

この施設。太平洋戦争の空襲をも、見てきたことでしょう。

それを修理して来て今日の姿があるのだと思います。

新施設の地下処理施設部分に移動しました。

この地図は堀留水処理センターの担当区域図です。

低区処理区域と高区処理区域に別れ、低区からはポンプアップしてセンターへ来ます。広い担当区域です。区域内に繁華街があり、油汚れの水が流れて来ると話していました。

下水管から流れて来た水で、最初に処理する場所が沈砂池です。

図を使って説明してくれるMさんです。

右のボトルには、流入水、汚泥今後薄い、処理水へと変っていく様子が判ります。

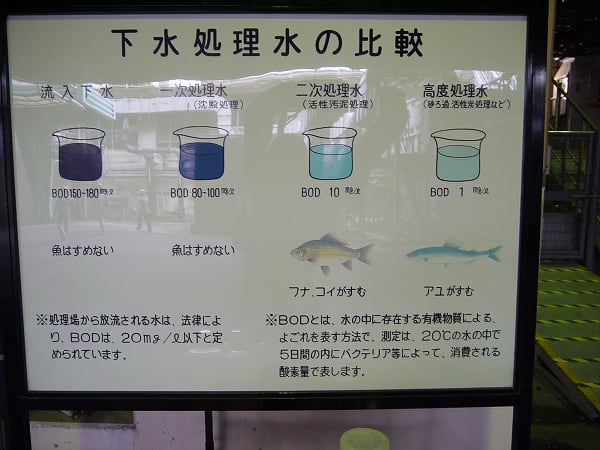

下水処理水の比較です。

BOD値(生物化学的酸素消費量とも呼ばれる一般的な水質指標のひとつです。)が低くなれば綺麗な水だと言えます。

次の最初沈殿池に向かいます。

最初沈殿池の説明です。

最初沈殿池の上部には蓋が乗っています。

点検で下へ入ることが有るのでしょう。

入るハッチには「酸欠注意」と表示しています。そして「H2S」と書かれています。H2Sは硫化水素で危険なガスです。恐らく、ここの場所には酸素マスクが常備していることでしょう。

注意して行動しないと、労災事故に繋がります。

Mさんに質問をしています。

ず~と奥まで最初沈殿池が見渡せます。

掻寄機の部品と掻寄機。

ギヤが廻り、チェーンが動きます。そして板が動いて、沈殿した物を掻寄せて来ます。

最初沈殿池から反応タンクへのゲート。

こちらも奥まで見渡せます。

反応タンクの中。

係員が蓋を開けてくれましたが、中は泡立った水がかき回されていました。

最終沈殿地へ向かいます。

最終沈殿池の説明と最終沈殿池の様子です。

綺麗な水に変ってきています。

凹凸となった部分から綺麗な上水が流れ出します。

次に向かいます。

こちらはガラス水槽の中で泡を発声させています。

左は合成樹脂製散気装置で、右側はセラミック製散気装置です。右側のセラミックから細かい泡が出ていました。

見学のルートを廻りまして、出口に向かって行きます。

「頭上注意」と有り、このような場所が有りますからヘルメットを被らなくてはなりません。

外部が見えてきました。

施設から出ます。

下水がこの水処理センターへ来て、処理した水として放出するまでの工程を、ざっと、見学しました。汚れた水が綺麗な水になるまでの工程です。聞きましたら、綺麗な水にして放流するまでに半日の時間を要するのだ教えてくれました。

この後、展示スペースの部屋に戻ってから堀留水処理センターを去りました。

フラリエへ

都会の中の庭園。

フラリエへ来ました。

フラリエの池です。

堀留水処理センターの処理水が流れ込んでいます。

池へ流れ込む処理水です。

透明できれいな水。

無色無臭となった水です。

堀留水処理センターから放流水を新堀川へ放流する所が見たかったです。でも、これも再生した処理水です。汚れた水が綺麗な水に変った事が判ります。

フラリエに向かいます。

フラリエのカフェーへ入ります。

フラリエの中の温室。

この温室が堀留水処理センターからの熱で保たれているとは知りませんでした。

フラリエのカフェー。

セルフサービスで、カウンターで注文し、受け取って椅子に座りました。

今回は下水処理場の見学でした。下水処理場と言うとダーティなイメージに繋がります。それを避けたのでしょう。名が堀留下水処理場から堀留水処理センターへと変っています。

場内を見学してから再び展示スペースの部屋へ戻りました。見学はとても参考になりましたが、見学者の理解度を測るため抽出的にアンケートを求めても良いのではないかと思いました。

今日はシャワートイレが当たり前の時代ですが、見学したような水処理場が有るから快適な生活が送れます。ありがたいことです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます