1月=6本、2月=10本、3月=12本 ときて、新型コロナ禍に突入し、4月=5本、5月=1本、6月=12本で、計46本。54日間のブランクはあるものの、ネット配信やDVDは全然観ず、なんとかトンネル脱出(・・・って第2波の懸念はありますが・・・)。

外国映画・日本映画の話題作・注目作はほぼ観たので(ホンマか??)、これから観てみようかなと考えている方、自分の評価と比較してみるかという方のために、私的に★★★★★の最高点をつけた10作品をあげておきます。(鑑賞の妨げになりそうなネタバレはありません。)

《外国映画》

○1917 命をかけた伝令

7本観たアカデミー賞作品賞候補中イチオシ! 相手を選ばず「とにかく観てみて」と言える作品です。

多くの戦争映画は、戦争<そのもの>よりも、その中のなんらかの<物語>を描いています。敵軍に勝つとか、作戦の遂行とか、ある極限状況とか、家族等の悲劇とか、戦友との友情とか・・・。この作品でもタイトルの通り重要な任務を担う伝令に指名された兵士が主人公ですが、その任務の成否もさることながら、命令を受けて塹壕を出て、戦いの最前線に至るまでの戦場が非常にリアルに撮られているのです。それとともに緊張感が伝わってくる、というよりも、ほとんど「体感できる」感じ。その分、「映画作品としての物語性が不足」という批判もあると思いますが、むしろ「英雄」を称賛するようなしょうもない物語よりも、映像を通して戦争そのものを見せているようなこうした作品の方が深みが感じられます。

○彼らは生きていた

「1917 命をかけた伝令」の後に観たのは正解。逆だとオドロキの度合いが減じたかも。イギリスの帝国戦争博物館に所蔵されていた第1次大戦の記録映像を編集し、映写の速度を自然な速さに調整。さらに歴史を考証しつつ着色し、音声も入れて違和感のないように編集して、100年前の戦場のようすをリアルによみがえらせました。

内容は兵士の募集から終戦後までをカバー。われもわれもと志願して兵士となった若者たちを待ち受けていた戦場は、殺し殺され、戦死者の遺体が散乱して正視に耐えられないほど。戦地に跳梁跋扈するネズミがこんなに多いとは・・・。戦況が小康状態の時には談笑しながら飲み食いしたり、屋外で横に並んで排便したり等々。ドイツ兵捕虜たちとの交流もあり「彼らもまた命令に従っただけだ」と認識します。兵士たちによる証言も貴重。「地獄のように悲惨だった」「ドイツ人を殺さなければならない、とすり込まれていた」という一方で「兵役は楽しかった」「人生で一番輝いていた時期」という非常に肯定的な感想もむしろ多いようです。

○ミッドサマー

スウェーデンの奥地、明るい陽光の下で繰り広げられるホラー。・・・といっても、フツーのホラーとは違って、現地の人たちはもしかしたらフツーかもしれない、と思わせるところがユニーク。グロいところエロいところ、そして笑える(?)ところもある。あのポン・ジュノ監督が<2020年代に注目すべき監督20人>の中にこのアリ・アスター監督を選んでいるのもよくわかります。

○ブレッドウィナー

デボラ・エリス「生きのびるために」のアニメ化作品。アフガニスタンを舞台にタリバンの暴政の中で必死に生きる少女と家族の苦心を描いた作品です。

アニメを観ると、原作との違いがはっきりしていきます。原作が終始リアリティを重視しているのに対し、アニメは(原作にはない)主人公の女の子が弟等に語る空想的な物語が大きな意味を持ち、その部分は美しい切り絵アニメとなります。つまり、アニメの方は視覚と共に象徴的な物語によって感性に訴える部分に重きを置いているようです。原作の基本線は損なわれていませんが、ちょっと残念なのは、原作はさらに「続~」「新~」と続いていくのですが、アニメの方は最初の1冊分で少しアレンジしてケリをつけてしまったこと。

まあそれはそれとして、とにかくキレイ! 色彩もアメリカっぽい(?)原色じゃなくて、深みのある色。できればアニメを観たあと原作本3冊も読んでほしいところです。

○娘は戦場で生まれた

カンヌ映画祭ドキュメンタリー賞受賞作で、映像自体の力を実感。ただ、一番悪いのはアサド政権の圧政、そしてロシアの空爆なんでしょうが、そのへんの政治的・歴史的・地政学的説明がないため(私ヌルボも含め)大多数の日本人は巨視的な理解が及ばないのでは?

局地的に見ればアレッポ市内で反政府派の<解放区>のようになっいている街区という危険な場所に、女性ジャーナリストのワアド(←本作を撮った)と医師の夫ハムザは大義と仲間との連帯のためあえて飛び込むのです。それも小さな子供を連れて、「・・・っていうのはどうなのよ?」と今の「常識的な」日本人からは批判があるかも。いや、実際にそんな感想も読みました。そんな中、私ヌルボが共感したのは→コチラ。私ヌルボ、こういうドキュメンタリー、ロシアの人たちにも観てほしいなー、と思います。とくに空爆の当事者に。「あなたが空爆で殺した人たちを1人1人刃物で刺し殺せますか? 子供も含めて」と問いたい。

○在りし日の歌

中国では、この半世紀、60年代の文化大革命、70年末以降の鄧小平による改革開放政策、90年代からの江沢民・胡錦涛・習近平の下での経済発展と共産党の統制強化等々の激動を経て今に至っています。

この作品は80年代から現代までの30年間の、主に同じ国営工場の職場仲間だった2家族がその後たどった道と、両者間の友情の物語です。その30年間の物語が時間軸通りに進むのではなく、94年から始まり、90年代後半から86年に遡ったり、2011年からまた94年に戻ったりしてラストは現代にと行き来する構成になっている上、場所も一定していないのでわかりにくいですが、ジグソーハズルが組みあがっていくようにだんだん全体像が見えてきます。個々の家族への微視的な物語の背後に、彼らの人生を翻弄する国全体の巨大な時代の流れが浮かび上がってくるということです。

作中何度も時代が切り替わる時に「螢の光」のメロディが流れます。中国では「友誼地久天長」、つまり「友情はとこしえに」という歌。原題も「地久天長」。この長い時代を背景とした友情の物語に見合ったタイトルです。

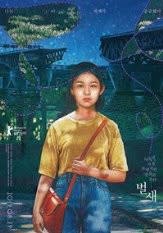

○はちどり

1994年の韓国。中2の女の子ウニの日々を描いた物語。ウニは口数も少なく、感情を表にあまり出しませんが、フツーの中学生です。およそは淡々と進むので、事件が続出したり濃いキャラクターが大勢登場する韓ドラや映画を見慣れている皆さんは「アレッ?」と思うかも・・・。

しかし、本作はウニの無表情に匿された内面のドラマを実に丹念に描写しています。彼女への抑圧の多くは家庭や学校での進学や男女差別に関すること。よく怒鳴る父親は、ウニの兄が(名門校の)大元外高に進学できるよう家族たちに協力を命じます。学校では担任が生徒たちにクラス内の不良の名前を強制的に書かせます。「ノレパン(カラオケ)の代わりにソウル大に行く!」と叫ばせたりも・・・。(こういう教師、どれくらいいるのか? 一方、ウニと同じ目線で話し、心を通わせる漢文学院(塾)のヨンジ先生のような先生は中学校にフツーにいるのか?)

9割以上はこんな展開なので、漫然と観ている人はタイクツするかも。しかし、ウニに感情移入して観ていれば、たとえば兄に殴られたと母親に言ったら「殴られることをしたんでしょ」と言われて黙る、そんな悔しさも感じるし、ヨンジ先生の言葉も心に沁みるはずです。

「この・・・・物語には未成年の私が通り過ぎてきた時間が染み込んでいる。軽んじられ、大人の都合で利用される幼い体と心について、私はこの物語を描きながら長いこと考えた。・・・・」 これはチェ・ウニョンの短編集「わたしに無害なひと」のあとがきですが、そのままキム・ボラ監督の言葉にもあてはまりそうだし、実際そんな発言をしています。キム・ボラ監督は1981年生まれ、チェ・ウニョンは84年。そしてウニは80年。あの「82年生まれ、キム・ジヨン」と同じ世代です。全斗煥の軍事独裁政権を打倒した「1987」の1つ後の世代の彼女たちにとっては、90年代には存立基盤だった伝統的農村社会が変貌を遂げていく中で、家父長制の虚構性がそのまま見えるということでしょうか。

《日本映画》

○この世界の(さらにいくつもの)片隅に

2016年の前作では、庶民を戦争の被害者とだけ描くのでなく、彼らにも何らかの責任があるのではないか?とか、戦争を台風や地震のような自然災害と同じようなものとしてとらえているのではないか?とか、いろいろ考えてほとんど評価できませんでした。

今この新作(??)を観て考え直しました。食糧等々統制下に置かれて不自由な毎日。そして家族(あるいは自分)が戦地に送られ、<敵>という人間を殺したり自分が死んだりという、平和時の日常とあまりにも違う日々を、大多数の人々は<そういうもの>として受け入れたのですが、要はそのことをどう振り返るか?ですが、ある韓国ネチズンは「(すずが)最後の一人まで戦うんじゃなかったのか?と泣くとは呆れる」と書いていたのはまさに致命的な誤解で、逆にその場面こそすずが「気づいた」場面なのです・・・。

○さよならテレビ

私ヌルボ、メディア関係には大いに関心があるし、とくに新聞関係は若干の接触もありましたが、放送関係については現場の仕組みや各人の肩書と仕事の役割等々の知識はほとんどありませんでした。そうした仕事に関わっている人たちが、自らの仕事に対する使命感とか職業倫理といったものをちゃんと持ち、議論し合ってる姿に共感を覚えました。それも、青年時代をかなり前に過ぎた人たちが、なのです。こういう企画を出し、それが実際にTV番組さらには映画として実を結ぶとは、監督をはじめ直接担当者だけではなく、東海テレビという組織環境にも恵まれていたということでしょうか。(一方、正規と非正規社員の違いの問題も窺えるような・・・。)

○37セカンズ

この作品(実は日米合作映画)を最初観る気が起こらなかったのは、単純にフツーの(?)障碍者物となんとなく思ってしまったから。「またか」と思って最初から。つまり「難病」「認知症」「余命〇日」等々かと・・・。しかしその後<映画.com>の映画レビューや評点を見て、その評価の高さに「じゃあ観てみるか」ということにしました。それが公開から4ヵ月後の6月。観た感想は委細は省略。障碍者物というよりも、1人の若い女性の成長映画といえるかも。そして、母親の(!)成長映画でもある・・・。私ヌルボは誤った先入観であやうく見逃すところでしたが、事前情報ゼロで見ても全然問題ナシ。絶対オススメの作品です。主人公役の佳山明、その母親役の神野三鈴は演技賞モノ。

【とくにオススメの3作品。「在りし日の歌」「はちどり」「37セカンズ」】

![韓国内の映画の興行成績 [8月11日(金)~8月13日(日)] ►「コンクリートユートピア」は期待してよさそう! ►日韓の港町のヤクザ文化(?)と「野獣の血」等のこと](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6a/11/92d870b3e7abfcf50b59506f39b0cba6.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月28日(金)~7月30日(日)] ►「密輸」に続いて「ザ・ムーン」が公式公開前に10位にランクイン ►<サメのかぞく体操>って知ってますか?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/c5/5e7496d2812629ef25604c3e9779b3f4.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月21日(金)~7月23日(日)] ►期待できそう! リュ・スンワン監督の新作「密輸」 ►最近観たドキュメンタリー「世界のはしっこ、ちいさな教室」は良かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/a0/12b1fedcdd7d44e3b5ae4cdde7c52ed4.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/97/23df6cbf19458fe4f08e5af9d4969562.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/58/a7/37839be4ca432b6c9dabb103a6fa31b6.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/71/b9/cb7ffe184f0640f4c629be5ba1de9724.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [6月30日(金)~7月2日(日)] ►韓国映画「君の結婚式」の中国版リメイク、韓国で上映! ►ウェス・アンダーソン監督の新作「アステロイド・シティ」、期待していいかな?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/00/81/b0850e17282a4b2ef3dd13867cfce7de.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます