≪「コルカタ」空港から「バグドグラ」・そして「ダージリン」へ≫

4日目の朝、バスは「コルカタ」の市街を通り抜けて空港へ向かった。

そこから10;15発の小さな国内線航空機で、「ダージリン」の足元の「バグドグラ」空港を目指した。所用時間は1時間5分だ。

ヒマラヤ山脈とは反対側の座席だったので、何も見られなかった。機内ではビスケットと水、紅茶が出た。

「ダージリン」への玄関口、「バグドグラ」空港は、標高140mの高さにあった。そこから小型バスで、目指す「ダージリン」まで95kmを4時間かけて山道を走った。

低地の広い茶畑に植えてある茶は「アッサムティー」になるという。葉が大きいので、粉にして発酵させ、濃い色が出るのでミルクを加えて飲むと美味しい茶だ。

次第に狭く傾斜がきつい山道に入った。ピンキングカーブを越えて標高1200mの地点で休憩をした。

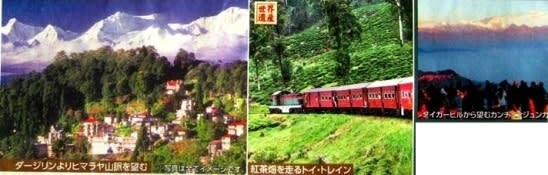

遠くに見えるヒマラヤの山並み、足元の急斜面にへばりつく様に広がる茶畑、山肌にはこの地方独特の向日葵が咲いていて一面に黄色いじゅうたんを敷いたように見える。

遠く見上げると、高地に村が見えた。あそこが目指す「ダージリン」かなと思った。

さらにがたがた道をバスは登って行った。山道を抜けると、山肌にへばりつくように家々が建つ町に着いた。標高1500mにある町「クルセオン」だった。

ここは線路幅が僅か610mmしかない小さな鉄道、世界遺産『トイ・トレイン』が走っている町だ。

『トイ・トレイン』はイギリス統治時代に彼らがこの地を避暑地にするため、1881年に開業した鉄道路線で、「クルセオン」の遥か下の町「ニュウジャルパイ町」から、終点「ダージリン」まで全長88km、標高差200mを時速15kmで約7時間30分掛けて走る鉄道だ。

2010年6月の山崩れで、まだその一部が運休中だった。

荒れた山岳高地の山肌に茶を栽培させ、紅茶を作らせることも、イギリスが思いついて指導したのだ。確かにこの近郊では、気温が高い低地よりも葉が小さく柔らかい茶が育つので、紅茶としても美味しい茶ができるようになったのだ。しかし急勾配の傾斜地では、年3回の摘み取り作業は大変だろうと思った。

運転手が休憩している間に私達もレストランで紅茶を飲むように言われたが、私は1人で周囲を散策する事にした。

直ぐ傍に小さな「キリスト教会」があった。庭にマリア像が佇んでいた。教会のドアには鍵が掛かっていた。

教会の周りで遊んでいる若者に「写真を撮っていいか。」と聞くと、全員が「OK」といってポーズを取ってくれた。お礼に持っていた金柑のど飴を1つずつ配った。年齢を聞くと18~26歳で、平日なのに群れて遊んでいるので「今日は仕事が休みなのか。」と聞くとそうだいう。何の仕事をしているかは聞かなかったが、身なりからして失業者には見えなかった。

バスが出る時も、坂の上から手を振って見送ってくれた。明るく人懐こい青年たちだった。

丁度学校が終わった時間らしく、大勢の子ども達が帰宅する様子に遭遇した。皆制服を着ていて、極普通の子ども達だった。

「クルセオン」から4つ目の町「ダージリン」に向かう途中で、バスから降りて荷物を持ち、4WDの車に分乗するよう言われた。さらに道が狭く、急だからだった。

やっと「ダージリン」のホテル(標高2200m位ある場所に建つ)に着いた頃には、夕闇が迫っていた。

ホテルは山小屋風の木造ホテルで部屋は広かったが、各部屋から「カンチンジュンガ」が見えると言われていたが、残念ながら1人参加の人に割り振られた部屋からは見えなかった。

室温が低く、浴室も上の欄間に冷風が吹き込んでいて、寒くて入れなかった。

夕食後、部屋に戻ると暖炉に薪が燃えていた。さらに布団に湯たんぽが入れてあった。それで何とか寝ることができた。

≪「ベナレス」に別れを告げ、「コルカタ(カルカッタ)」へ≫

2日間に渡って人間の極限の生き様に触れ、少なからず衝撃を受けた後、午後はホテルを出発して「ベナレス空港」に戻り、17;30発の国内線航空機でかっての首都「コルカタ」に向かった。

インドの「国内線航空機」では、預けるスーツケースの重さは15kg以内で、もしも超過すると1kg単位で超過料金が発生する。そのため、日本から持ち込んだおかゆ2袋や洗面用具、雨具などをリュックに移して背負った。国内線に4回乗ったので、その間中スーツケースの重量を気にし、リュックに荷物を入れて背負った。

1時間45分の機内では、傍に小学校低学年らしき女児が家族と乗っていた。私はいつも折り紙を持参して行くのだが、その時もその子に「鶴」と「蝉」を折って渡した。言葉は通じないが、家族で喜んでくれたらしい。

降り際、母親からブレスレットを手渡された。驚いた。「気持ちだから受け取ったら?」というツアーグループの仲間の言葉で、あり難く頂くことにした。

たまたま以前オーストラリアに行った時に買ったピンブローチがあったので、それを子どもに着けて上げた。父親が住所と名前を聞いて来たが、それは遠慮した。

仲間の1人が、「折り紙の力って凄いね。」と言っていた。「折る」「たたむ」は日本の文化なので、これからも機会を見て折り紙を折って行きたいと思った。

なお、そのブレスレットは私の手首には細めだったので、帰りに添乗員さんに差し上げた。

「コルカタ」は翌朝、大半が車窓からの見学だった。

「コルカタ」の町は、逆三角形の形をしたインド亜大陸の北東の角に当たる町で、英語読みでは「カルカッタ」となる。

ここは西ベンガル州の州都で、人口は1411万人(2011年調査)。「ムンバイ」に続くインド第二の都市である。

1690年に商館「イギリス東インド会社」が設置され、1698年には「ウイリアム要塞」が築かれた。やがてイギリスは、フーグリー川東岸に並ぶ3村の徴税権を購入し、その後は力でベンガル地方の徴税権を獲得して、1858年にはイギリス領インドの首都と定めて支配した。

1912年に首都を「デリー」に移すまで、「コルカタ」はイギリスにとってインド植民地の拠点都市だったのである。

イギリスの支配時代に建てられた白亜のキリスト教寺院①「セントポール寺院」は下車して写真を撮ったが、②「ビクトリア記念堂」(インド皇帝を兼務したビクトリア女王を記念して1921年に建てられた。「タージ・マハール」に似せたデザインの建物で、今は博物館になっている)と「ウイリアム要塞」などは走るバスから見ただけなので、ほとんど記憶に残っていない。

途中で「マザー・テレサ」が働いていた教会があったが、バスは通り過ぎただけだった。

①

②

また「コルカタ空港」に戻り、10;15発の国内線航空機で今度は「バグドグラ空港」まで、1時間の飛行をした。ヒマラヤ山脈の麓の町、「ダージリン」に行くためだ。

≪仏教の聖地≫

「ベナレス」で、かってイスラム教徒の襲撃を受けた歴史がある仏教寺院、「黄金寺院」に行った。

ここはとりわけ警備が厳しく、財布やパスポート、ボールペン1本も持ち込めないので、一切の持ち物を事前に近くの店屋に置いて行った。

混み合う細い路地の入り口で身体検査をされて、やっとその路地に入り、寺院の塀の外からちらりと上部を見た。確かにそこに黄金に輝く寺院があった。

また「ベナレス」の隣町「サルナート」は、2300年前に「ゴータマ・シッタールタ(仏陀)」が、「ネパール」の「ルンビニー」で生まれ、出家してインドの「前正覚山」で苦行をしてから「ブッタガヤー」で悟りを開き、初めて5人の人に説法をした土地である。

その場所に小さな「ムルガン・クティ」寺院が造られていた。

そこでは、3人の僧侶と、やって来た仏教信者達が、熱心に祈祷していた。

圧巻だったのは、この小さな寺院の三面の壁全体に釈迦の生涯と仏教の教えが誰にでも分かるような絵で描かれていた事だ。描いたのは日本人画家「野生司香雪」だという。その壁画は色が薄く風化していたので、私はその内修復が必要だと感じた。

そこから300m程離れた場所に紀元前3世紀に建てられ、高さが43.5mもある円形の巨大な「ダーメク・ストーパ」があった。

スリランカから来たらしい白服に身を包んだ巡礼者のグループが祈祷していた。ここは確かに仏教にとっての心の故郷、聖地だった。

ここでインドの歴史の変遷と宗教について簡単に振り返りたい。

「仏陀」が仏教を開いた後、「マウリア朝」の伝説の皇帝「アショーカ王」はインド全域に領土を拡大させ、仏教を広めて行った。

紀元120年頃、中央アジアから来た「スキタイ人」はインド北西部を支配し、やがて戦争や婚姻によってインド北部に勢力を拡大し、2世紀に渡るグプタ朝を開いた。この時、仏教に変わって「ヒンズー教」が取って変わり、サンスクリット文学が花開いたという。

7世紀になると中央アジア(今のモンゴル)からやって来た「イスラム」の戦士「ムハマド」がインド領域を財宝目当てで侵略するようになり、13世紀初めにデリーの王を討ち負かして新しい国家を建設した。副官に「クトゥプ・ミナール」を建てさせ、イスラム教の文化、政治で統治をして行った。

その後、1525年に中央アジアのティムール朝サマルカンド政権君主「バーブル」がやって来て、「ムガル帝国」を築いた。

後継者フマユーンの統治後、1556年に後継者となった息子「アクバル」は、インド北部とインド南部の一部まで勢力を拡大し、 「イスラム教」と「ヒンズー教」の融和を図った。

1948年には、ポルトガル人「バスコ・ダ・ガマ」が喜望峰を経て、インドの「カリカット」に到着。16世紀に「ゴア」を植民地にし、1961年まで支配した。

その後オランダ、デンマーク、フランスがインド亜大陸の支配を目的に次々とやって来たが、結局イギリスがその支配者となり、1605年「東インド会社」を「カルカッタ」「ボンベイ」「マドラス」などの貿易拠点に作って、インドの支配権を拡大して行った。

ヨーロッパ人達はキリスト教を布教し、各地に協会を建てた。

こうした歴史から分かる様に、インドに生まれた仏教は、やがてイスラム教、ヒンズー教などを掲げて台頭する勢力に抑圧され、衰退して行かざるを得なかったのだろう。

また、イギリスから独立する際、「イスラム教」と「ヒンズー教」の融和は難しく、時に流血の事態も起き、遂に、1947年には分離独立しかないという結論になって、イスラム教徒は「東パキスタン(バングラディッシュ)」と「西パキスタン」として独立した。

現在はヒンズー教徒82%、イスラム教徒12%、キリスト教徒2.4%、仏教徒0.7%、その他はシーク教徒、ジャイナ教徒などとなっている。

仏教は、インドからスリランカ、中国、タイ、インドネシア、日本、韓国などに伝わり、発展し、花を咲かせた。

≪「ベナレス」観光②≫

翌朝は、まだ暗い内にホテルを出て、昨日の聖地、ガンジス河畔に向かった。

昨夜はごった返す人々の中を縫うように走る自転車「リキシャ」に乗って聖地の近くまで行ったのだが、朝はバスを下りてから暗い道をガイドに案内されて、懐中電灯を片手に1kmほどの距離を歩いた。

軒先で汚れた布に包まって寝ている「ホームレス」があちこちにいたが、驚いたことにすでに多くの人々が働いていた。

歯磨きをする小枝を売る女性や「ホームレス」に炊き出し用の雑炊を作る男性などだ。

(考えてみたら、この伝統的な小枝のブラシこそ環境を保全するスローライフに繋がる。今世界中で使われているプラスチックの歯ブラシは、絶対自然に分解しないし、燃やすと有害物質「ダイオキシン」を生成するからだ)

昨夜の川岸に近づく頃、少し明るくなった。

ガンジスに捧げる流し花(真ん中に小さなろうそくが乗っている)を売っている女性達がいたので、私達はそれぞれ10ルピー(日本円で18円)で買った。

河畔には何艘もの小型ボートが乗客が乗るのを待っていた。その1つに私達も乗り込んだ。そのボートは手漕ぎで、男性がガンジスの流れと反対側の上流に向かって全身を使って漕ぎ出した。

川岸を見るとズラリと連なった「ガート」が良く分かった。モスクや協会、ホテルの建物もあった。どれも古い建物らしかった。

外れに黒く焼けた木から白煙が立ち昇る「火葬場」らしき場所が見えた。

太陽が対岸遥か地平線に上って来た。私は旅で仲良くなった友人と並んで座っていたが、「無事に旅行を終えて帰れます様に…」とつぶやきながら途中で買った流し花に火をともしてガンジス河に流した。

河畔のあちこちで、男女が「ガート」を下りて流れに身を浸けるのが見えた。泳ぐ男性もいた。皆、ガンジスの水で顔や髪を洗い、うがいをしていた。

やがてボートは反対側に向きを変え、流れに沿って下り始めた。

ガートの下流の外れにも、白い煙が上がる「火葬場」があった。ガイドは「近くから写真を撮ってはいけない。」と注意した。

その周辺には薪が積み上げられていた。どうやら夜中、火葬をしているようだった。その灰は全て聖なるガンジス河に流すのだ。

ここで「火葬」されれば、ヒンズー教が教える生命の輪廻の教え(人間は何度も生まれ変わり、その度に自分が招いた罪を抱えて生きなければならないという教え)から抜け出し、「安心して天国に行くことができる」と信じられているという。

ここで火葬してもらう費用は、10(日本円で18円)~500ルピー(日本円で900円)程がかかる。

乳児、妊婦などは火葬されずに、布に包んだまま流れに入れられるそうだ。

ボートを降りて、階段を上った。ガートで「ホームレス」らしき母が、小さな子どもに着替えをさせていた。離れた所では子ども同士で焚き火を焚いて暖を取っていた。

それから「火葬場」の裏手に当たる細い路地を通り抜けた。自転車の後ろにつけた荷車で「火葬場」に薪を運ぶ裸足の男性に出会った。

この場所には人間の様々な、そして赤裸々な生と死、切なる願いが、悲しいほどに凝縮されて現れているように思えた。

≪「ベナレス」観光①≫

インドの「デリー」に着いた翌朝、また飛行場に行って国内線で1時間15分飛び、「ベナレス空港」に着いた。

「ベナレス」は「バラナシ」とも言われる町で、人口は300万人。

昔から聖なる河「ガンジス」の流れまで下りることができる階段状の「ガート」がズラリと造られていて、沐浴をしたり、火葬(3箇所)をしたりする聖域となっている。

ヒンズー教の信者にとっては一生の内、一度はここに巡礼に来ることが夢なのだという。

私達は夕飯を終えてから、ガンジス河に祈りを捧げる『プージャ』祭を見学に行った。

そこで店の3階に作られた展望席に案内された。すでに外国人が10人ほど座っていた。

下を見ると、ガンジス河に向かって幾つかの台が作られていて、その上で火縄を持った男達が打楽器のリズムに合わせて踊っていた。

その周りでは大勢のヒンズー教の信者達が、両手を合わせて一心に祈りを捧げていた。独特の雰囲気に圧倒された。

この時期は、毎晩、こうした『プージャ』祭が行われるのだという。

帰りに暗がりをふと見ると、高齢者が10人ほど空き缶を前に置いて並んで座っていた。ガイドは、ここで死を待つ人達なのだと話した。神聖なガンジス河の傍で死に、河畔で火葬にして貰って、その灰をガンジス河に流してもらいたいと願っているのだろう。

私はカメラを向けることにためらいが起きたが、この場所で最後を迎えたいと願う彼らの強い信仰心を記録したいと思い直し、少し離れた所から写させてもらったのだった。

≪「アーグラー」観光②≫

②世界遺産「アーグラー城」

この城も1565年に建造されたムガル帝国の権力を誇るイスラム様式の建物で、「アクバル帝」が築いた。ヤムナー河が流れを北に変える場所、「タージ・マハール」の西2kmの所にあり、周囲に堀を回してあった。

その一部には「タージ・マハール」を建造した「シャー・ジャハーン」が、謀反を起こして権力を握った息子に幽閉された部屋、「囚われの塔」があった。

そこからは「タージ・マハール」が水面に浮かぶように見えるのだそうだが、今回は修復工事中で立ち入ることができなかった。

その日は、全体がもやに霞んでいて、別の場所から見た「タージ・マハール」は霞の中に浮かんで見えた。

≪大統領官邸・国会議事堂≫

帰宅後のTVで、天皇、皇后が表敬訪問した「大統領官邸」の映像が流れていたが、バスは中に入ることができなかったし、窓越しに遠くの官邸を写す事ができなかった。

バスが「国会議事堂」前にあるロータリーを回ってくれたので、こちらは遠かったが写せた。

見ると車が渋滞しているところに入り込んで、ボールペンを売っている少年たちがいた。

≪「アーグラー」観光①≫

「デリー」の市内観光の後、200km南に離れた町「アーグラー」までバスで5時間強走った。ここは何でもバスにカーテンを付けることが禁じられているという事で、西日が射して車内はひどく暑かった。

「アーグラー」に着いたのは夕刻だったので、観光は翌日最終日の午前中になった。

①世界遺産「タージ・マハル」

この町は2回目だったが、警備が厳しくなっていて、手荷物検査もされた。世界中から多くの観光客が訪れていて、内部はゆっくりと見られないほど混んでいた。

この建物は、ムガル帝国皇帝「シャー・ジャハーン」が、亡くなった妃の「ムムターズ・マハル」のために建てた墓だ。

「ヤムナー河」を背にした250m×350mの敷地に、高さ67mのドームを持つ建物を建てるには、2万人の労働者が象千頭で資材を運び、22年の歳月を掛けた。そして1653年に完成したものだという。

労働者達は、完成後、二度とこんな美しい建物を建てられないように手を切り落とされたという。

しかし彼は、権力の座を狙った三男に幽閉されて74歳で死去した。今は「タージ・マハール」の地下に妃と共に眠っている。

門から入ると、晴天の下に見える白亜の墓「タージ・マハル」が美しかった。

実はこの王は、河の反対側に自分の墓として黒大理石で「黒いタージ」を造りたいと計画していたらしいが、その願いは頓挫した。そのお陰で、今は愛する妃の隣で眠っているのである。

(「もしも」は歴史には無いそうだが、「黒いタージ」の建設をしていたら、国民の窮乏と労役提供は増すばかりだっただろうと思う。そう考えると、息子のクーデターは国民にとっては功を奏したのではないだろうか。今「タージ・マハル」は、世界一美しい墓として世界中の人を惹きつけて止まない)

≪首都「デリー」の観光≫

今回は、ほとんど毎日、国内便航空機に乗って次の都市に移動したので、ほぼ移動に半日(発着時間の2時間前には空港に行かなければならないため)、観光に半日という毎日だった。

今日は後半の首都「デリー」の観光から書くことにしたい。

「デリー」は、17世紀の中頃、ムガール帝国の首都として新たに建設された都市だ。

現在は人口1,500万人が住み、大統領府、国会議事堂、各国大使館などがあるインドの首都である。

ガイドの話では、近年急激に乗用車が増加し、今は750万台が走っているとの事。

私達が観光した日は、軍と警察が沢山出ていて、緊張感に溢れている感じだった。聴く所によると、日本から天皇、皇后が訪問する前日だったようだ。

①先ず、デリーのシンボルの「インド門」(高さ42m)を、車窓から見学した。

この門は、1803年にデリーに駐屯地と居留地を置き、1911年に英領イギリスの首都を「コルカタ」から「デリー」に移したイギリスが、その証として1931年に自国の建築家に建てさせた物で、第一次世界大戦のインド兵士9万人の慰霊碑である。その内の13,500人の名が刻印されている。

「インド門」を中心に「ニューデリー」が建設されて行った。

イギリスは戦争終結後のインドの独立を条件にインドに参戦させたが、その約束は果たされなかったのだ。

最近この傍で大きなデモがあったらしく、傍に近づくことが禁止されていた。

②世界遺産「クトゥプ・ミナール」

ミナールとはモスクの尖塔の事だ。これはインド初のイスラム王「クトゥプディーン・アイバク」が、ヒンズー教徒に勝利した記念に建てた塔だ。(1192年に着工したが1層目で死亡した。その後、後継者が建設を引き継いだ。14世紀までかかって建設されたという)

高さ72.5m、基部の直径は14.3mあり、砂岩と大理石などを組み合わせて造られ、コーランが刻印されている巨大な美しい塔だった。

傍に1188年に造られたというインド最古のモスク「クワトゥル・イスラーム・マスジット」の回廊が残っていた。

列柱の浮き彫りが美しかった。

間近に巨大な残骸の様なものがあった。それは「アラーイーの塔」で、スルタン、アラーイーが1312年に「クトゥプ・ミナール」よりも大きな塔を建てようと着工したが、途中で暗殺され、工事が中止されたものだという。権力者の果たせぬ夢の跡だった。

③世界遺産「フマユーン廟」は、ムガル帝国2代目皇帝「フマユーン」の妃が、1565年に夫の墓として建造したもので、中央にドームがある左右対称の形をしていた。

堂々とした立派な廟だが、妃は皇帝の残した巨大な遺産を資金として建てたのだろう。

妃亡き後、2つの棺が並んで置かれた。(写真の棺はダミーで、本物はこの下にあるらしい)

ここにはインドの小中高校生が教師に引率されて、大勢見学に来ていた。いずれも男子校、女子高らしかった。

生徒達は写真を撮られることが好きらしく、カメラを向けると直ぐに大勢が寄って来て笑顔を振り撒いてくれた。

④世界遺産「レッド・フォート」は、ムガール帝国の赤い砦だ。

第5代皇帝「シャー・ジャハーン」が1639~48年に建造した巨大な砦だが、その後の戦乱でかなりの部分が破壊されたらしい。

毎日行われる謁見式で、民衆が皇帝に直訴する「陳情書」があった。公開裁判では、罪人を象に踏ませたり、毒蛇に噛ませたり、剣で切る公開処刑が、ここで行われたらしい。

ここは外から写真撮影をしただけだった。

≪無事に帰国した≫

インドから予定通り、12月1日朝8時に成田空港に帰国し、午後には北海道の我が家に帰宅できた。

私の留守中、北海道石狩地方は強風が吹き荒れたらしく、薔薇の支柱が数箇所傾いていた。

また一度雪が少し降ったらしく、庭に2~3cm残っていた。

今回のインドの旅では、天候とサービス精神に富む優秀な現地スルーガイドに恵まれ、充実した旅ができた。

15年振り、2度目の北インドだったが、街中を走っていた自転車がオートバイに変わっていた。

また、自動車が激増しているのにも関わらず、道路の整備が遅れていて、狭い道路で交通渋滞が起きていた。

インドの交通事情は、信号が無い道路で我先にと飛び出すオートバイと車、それにリキシャが加わり、すさまじかった。

砂埃と排気ガスで、どこに行っても大気汚染がひどく、すっきりとした写真を撮ることが難しかった。

デリーからベナレスに行ったが、「カジュラホ」の街で見た市民の生活状況は、基本的には15年前と余り変わっていなかった。

しかし、ホームレスに食事を配給する取り組みがなされているのを見て、少しホッとした。

4日目に行った標高2000mを越すダージリンでは、札幌に似た寒さだったが、期待していた「カンチンジュンガ」(8586m)をこの目でしっかりと見られて、感動した。

生ものやカットされた果物は一切口に入れず、加熱されたものだけ食べ、辛いカレーも少ししか食べなかったので、一度胃腸を壊しそうになったが、持参した下痢止め薬を飲んで乗り越えた。

終盤、デリーに戻って観光している時にガイドから、天皇、皇后のインド来訪を知らされ、少し驚いた。

帰宅後、10日間のTVの録画をほぼ見終わったので、次回からインドの旅行記を書きたい。

出発の日になった。

一番心配していた天気だが、昨日から今日まで「雪」という予報が外れて、今日は「曇り後小雨」だ。最低気温は0℃、最高気温は7℃だという。

これなら無事飛行機が飛んで、成田のホテルに行くことができそう。ホッとしている。

今回初めて成田行きの16;40発、格安航空機に乗る予定だ。

今朝のニュースで、新千歳空港からの搭乗客が凄く増えたそうだが、格安航空機が就航して若い人たちの利用が増えたことが大きな原因だと報じていた。私も増えた若い人?に入れて貰えるかな…。(そんな訳ないか)

若い人の車離れが言われだしてから大分経つが、低価格航空機の登場によって、欧米と違い、まとまった休日が少ない日本で、余暇を広範囲に求めるようになったのは良い事だと思う。

(先日も、娘が友人と3泊4日で、台湾に行って来たと言っていた)

おかゆや粉のポカリスエット、薬は高血圧の薬、胃腸の薬、下痢止め、抗生物質、虫さされの薬、風邪薬などを昨日の内に詰めて旅支度が済んだので、後は冷蔵庫と台所の掃除、戸締りの確認をして出かけることにしよう。前の様に下着の忘れ物が無いように再点検をして…

11月23日11;30 成田国際空港出発のエアーインディア機で首都「デリー」に向かう。所用時間は8時間50分の予定である。(時差は3時間半ある)

私は新千歳空港から出発するので、当日朝の航空機でも間に合うが、もしも当日、新千歳空港が雪害で閉鎖されたり、航空機が遅れたりすると間に合わなくなるので、安全のため前日から成田に飛び、前泊する。

しかし、ハタと気がついた。前日のが飛ばなかったらどうなるか。また翌日の朝もそうなら、絶体絶命になってしまう。

前日のキャンセルなら旅費の30%、当日集合時間前のキャンセルなら50%、集合時間後なら100%のキャンセル料が発生するので、北海道に住む者にとって、冬場の成田空港発着のツアーを申し込むのは、ギャンブルをするのに近いのだ。

北海道発着のツアーも幾つもあるが、私が希望する旅行が少ない。しかも、私がのんびり旅行できるのは庭仕事ができない冬場なのだから、こんな矛盾が起きてしまうのである。

そんな訳で、出発当日、とにかく予定通り飛行機が飛ぶことを祈るしかないのである。

現在、海外旅行保険で急な航空機トラブルを保障してくれるのが無いかどうかを調べている。

「インド」へは、15年程前に一度、大学生だった娘とツアー旅行で行っている。

その時は西の「ムンバイ(ボンベイ)」から入国し、「デリー」から出国するまでの間にある「タージマハール」などの主要な世界遺産を観光した。

今回は、北の「デリー」に入国した後、広大なインドの北東部、「ベナレス」「コルカタ(カルカッタ)」そしてヒマラヤ山脈の麓に近い高級紅茶の産地「ダージリン」を巡るツアーだ。都市間は全て国内線の航空機を利用して移動するツアーだ。

「デリー」や「アグラ」の観光は前回とダブルが、2回目となると仕方が無い。

今回一番期待しているのは、世界遺産『ダージリン・ヒマラヤ鉄道』に乗って「ダージリン」に行く事。「ダージリン」では、インドの最高峰「カンチェンジュンガ」(8,586m)を臨むことができれば最高だ。(写真は旅行会社のパンフレットから借用した)

前回は、日本の人口に匹敵する程の人たちが「ホームレス」で、老人や乳児も含めた家族ぐるみで路上生活をしている姿に、衝撃を受けた。

憲法で身分差別が禁止されていながら、しかし実際には2700もの「カースト」があるという。

生まれながらに先祖から受け継がれて来た「カースト」制度に縛られ、職業選択、結婚、社会的身分などが決まってしまうのだ。

近年、経済格差はますます拡大し、未だに下層階級の人たちは経済的に自立した生活をすることができないらしい。

民族、宗教、言語なども多様さを極め、治安も良いとは言えず、混沌としている国が人口12億5,000万人の「インド」なのだ。

近年、政府は教育に力を入れ、IT産業が急成長して、今や世界中でインドの技術者が活躍するようになっているが、生活実態はどうなのだろうか。

今回の準備で大変なのは、一番寒い「ダージリン」の最高気温が12度位、しかし、一番暑い「コルカタ」は29度らしいので、冬と真夏の両方の服装が必要な事だ。

いつもの様に気温が低ければ重ね着をする積もりだが、どうしても衣類が多くなりそうだ。何度か乗る国内線に預けるスーツケースの重量制限が15kgらしいので、毎度の事ながら着替えを減らすために何度か洗濯をしながら行く事にしよう。

今回も事故無く、体調に気をつけて行って来たい。帰国は12月1日の予定である。