武蔵が剣を交えずして負けた相手は、三人いる。タケゾウ時代の沢庵和尚は別として、一人目は日観、二人目が柳生石舟斎、三人目が吉野大夫であった。それぞれ、『宮本武蔵』五部作の第二部、第三部、第四部に一人ずつ登場するが、今回は日観と石舟斉について語りたい。

まず、日観。彼は奈良の奥蔵院という寺の住職である。奥蔵院は、槍の道場のある宝蔵院に隣接した寺で、武蔵はこの寺の境内を通って宝蔵院の道場へ行く途中、裏庭の畑で一人の老僧を見かける。彼は鍬を持って畑を耕している。そばを通りかかろうとした武蔵は、老僧が寸分の隙も見せずに身構えていることに気づく。鍬の先からは殺気さえ漂っている。武蔵は思わず地を蹴って老僧の背後を飛び越して行く。これが日観との初対面だった。

日観を演じたのは月形龍之介で、錦之助とは数々の素晴らしい共演を繰り広げてきたが、二人だけの名場面は、この『宮本武蔵』第二部が最後で、まさに有終の美を飾ったと言えるだろう。(その後、二人は『関の弥太ッペ』『花と龍』『続花と龍』でも共演するが、残念ながら月形の方に老いの衰えが見え、また二人だけの気迫に満ちたシーンもなかったと思う。)

宝蔵院で阿厳を打ち倒した後、武蔵は日観に招かれ、茶室で湯漬けを馳走になり、対話が始まる。いや、一対一の対決が始まる。日観と武蔵の刀を使わない果し合いである。刀と刀は触れ合わないでも、火花がパチパチ飛び散っているように見える。月形龍之介の日観が語る言葉は、武蔵を諭すような慈愛がこもっているが、その含蓄のある言葉のはしばしにぐさっと刺す刃の鋭さがあった。吉川英治の原作に書いてあるセリフをこれほどまでに咀嚼し、訥々たるイントネーションで自然に語れる俳優は、月形龍之介をおいて他にあるまい。

「おん身は強すぎる。それじゃによって、その強さをもすこしためぬといかんのう。もっと弱くならなきゃいかん…」日観は、初対面の時、なぜ畑であんな振舞いしたのかと武蔵に尋ねる。武蔵があなたの殺気を感じて飛び退いたと打ち明けると、「あべこべじゃよ」と日観は笑う。日観は、武蔵の方にこそ殺気が漂っていた、だから、身構えたのだと説明する。武蔵の表情に心の動揺が表れる。自分の未熟さを看破され、完全に負けたと感じる。

「聞いているときの演技が出来なければ俳優ではない」とは内田吐夢の至言であるが、錦之助の武蔵を観ていると、吐夢の言葉の頭に「錦之助のように」というフレーズを私は付け加えたくなる。錦之助が相手のセリフを聞いている時の表情と姿勢は、俳優の手本となるほど見事である。だから、吐夢もそれを承知の上で、錦之助のアップに相手のセリフをかぶせるシーンを多用するのだ。日観との場面もそうだし、吉野太夫の場面もそうだった。

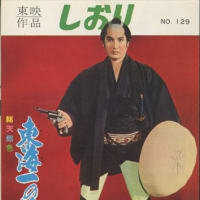

二人目の柳生石舟斎は、武蔵が見(まみ)えることなく、闘うことを諦めてしまった相手だった。したがって、負けたというより、及びもつかない相手の高い境地に感服し、むしろ修行の目標に変わってしまった人物だったと言える。石舟斎の住む山荘の門に書いてある詩句を読んで、武蔵は石舟斎に闘いを挑もうとした自分の浅はかさを感じ、もっと修行を積もうと決心する。後に武蔵は、石舟斎のことを巨峰にたとえ、自分がいつか到達し克服しなければならない目標であると述懐する。

薄田研二が演じた柳生石舟斎が非常に良かった。枯れていて、ユーモラスで、またヘビのような目つきに剣豪の凄みを利かせて、いかにも石舟斎にぴったりだった。薄田研二というベテラン俳優は、東映時代劇では陰険な悪家老や悪親分といった敵役のイメージが強いが、どっこい、飄々とした好々爺も、霞を食べているような仙人も、カクシャクたる古武士も、個性的でうまい。はまり役はなんと言っても赤穂浪士の堀部弥兵衛(安兵衛の義父)だろうが、片岡千恵蔵の『宮本武蔵』シリーズでは、柳生但馬守も柳生石舟斎も演じていたとのことである。(私は彼が石舟斎を演じた戦前の映画は観ていない。その頃薄田研二は高山徳右衛門という本名で通していた。)

話を戻そう。第二部では、芍薬の枝の切り口をうんぬんする場面が見どころの一つであった。ここは原作でも有名な部分だが、刀で切った枝の切り口を観て、武蔵は尋常なものではないと感じる。あとでこれは石舟斎が切ったものだと分かる次第なのだが…。武蔵は自分でも試しに枝を切ってみるが、明らかに違う。この辺は、どうも眉唾もので、そんなことが分かるもんかと思わないでもないが、話そのものはよく出来ている。柳生の四高弟が枝の両端の切り口を見比べて、頭を抱えるところも面白い。石舟斎もすごいが、武蔵もすごい、と観る者は感心するわけである。(つづく)

まず、日観。彼は奈良の奥蔵院という寺の住職である。奥蔵院は、槍の道場のある宝蔵院に隣接した寺で、武蔵はこの寺の境内を通って宝蔵院の道場へ行く途中、裏庭の畑で一人の老僧を見かける。彼は鍬を持って畑を耕している。そばを通りかかろうとした武蔵は、老僧が寸分の隙も見せずに身構えていることに気づく。鍬の先からは殺気さえ漂っている。武蔵は思わず地を蹴って老僧の背後を飛び越して行く。これが日観との初対面だった。

日観を演じたのは月形龍之介で、錦之助とは数々の素晴らしい共演を繰り広げてきたが、二人だけの名場面は、この『宮本武蔵』第二部が最後で、まさに有終の美を飾ったと言えるだろう。(その後、二人は『関の弥太ッペ』『花と龍』『続花と龍』でも共演するが、残念ながら月形の方に老いの衰えが見え、また二人だけの気迫に満ちたシーンもなかったと思う。)

宝蔵院で阿厳を打ち倒した後、武蔵は日観に招かれ、茶室で湯漬けを馳走になり、対話が始まる。いや、一対一の対決が始まる。日観と武蔵の刀を使わない果し合いである。刀と刀は触れ合わないでも、火花がパチパチ飛び散っているように見える。月形龍之介の日観が語る言葉は、武蔵を諭すような慈愛がこもっているが、その含蓄のある言葉のはしばしにぐさっと刺す刃の鋭さがあった。吉川英治の原作に書いてあるセリフをこれほどまでに咀嚼し、訥々たるイントネーションで自然に語れる俳優は、月形龍之介をおいて他にあるまい。

「おん身は強すぎる。それじゃによって、その強さをもすこしためぬといかんのう。もっと弱くならなきゃいかん…」日観は、初対面の時、なぜ畑であんな振舞いしたのかと武蔵に尋ねる。武蔵があなたの殺気を感じて飛び退いたと打ち明けると、「あべこべじゃよ」と日観は笑う。日観は、武蔵の方にこそ殺気が漂っていた、だから、身構えたのだと説明する。武蔵の表情に心の動揺が表れる。自分の未熟さを看破され、完全に負けたと感じる。

「聞いているときの演技が出来なければ俳優ではない」とは内田吐夢の至言であるが、錦之助の武蔵を観ていると、吐夢の言葉の頭に「錦之助のように」というフレーズを私は付け加えたくなる。錦之助が相手のセリフを聞いている時の表情と姿勢は、俳優の手本となるほど見事である。だから、吐夢もそれを承知の上で、錦之助のアップに相手のセリフをかぶせるシーンを多用するのだ。日観との場面もそうだし、吉野太夫の場面もそうだった。

二人目の柳生石舟斎は、武蔵が見(まみ)えることなく、闘うことを諦めてしまった相手だった。したがって、負けたというより、及びもつかない相手の高い境地に感服し、むしろ修行の目標に変わってしまった人物だったと言える。石舟斎の住む山荘の門に書いてある詩句を読んで、武蔵は石舟斎に闘いを挑もうとした自分の浅はかさを感じ、もっと修行を積もうと決心する。後に武蔵は、石舟斎のことを巨峰にたとえ、自分がいつか到達し克服しなければならない目標であると述懐する。

薄田研二が演じた柳生石舟斎が非常に良かった。枯れていて、ユーモラスで、またヘビのような目つきに剣豪の凄みを利かせて、いかにも石舟斎にぴったりだった。薄田研二というベテラン俳優は、東映時代劇では陰険な悪家老や悪親分といった敵役のイメージが強いが、どっこい、飄々とした好々爺も、霞を食べているような仙人も、カクシャクたる古武士も、個性的でうまい。はまり役はなんと言っても赤穂浪士の堀部弥兵衛(安兵衛の義父)だろうが、片岡千恵蔵の『宮本武蔵』シリーズでは、柳生但馬守も柳生石舟斎も演じていたとのことである。(私は彼が石舟斎を演じた戦前の映画は観ていない。その頃薄田研二は高山徳右衛門という本名で通していた。)

話を戻そう。第二部では、芍薬の枝の切り口をうんぬんする場面が見どころの一つであった。ここは原作でも有名な部分だが、刀で切った枝の切り口を観て、武蔵は尋常なものではないと感じる。あとでこれは石舟斎が切ったものだと分かる次第なのだが…。武蔵は自分でも試しに枝を切ってみるが、明らかに違う。この辺は、どうも眉唾もので、そんなことが分かるもんかと思わないでもないが、話そのものはよく出来ている。柳生の四高弟が枝の両端の切り口を見比べて、頭を抱えるところも面白い。石舟斎もすごいが、武蔵もすごい、と観る者は感心するわけである。(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます