[1] 層流と乱流

水道の蛇口を少しだけひねると、水は静かに真っ直ぐに流れて出てきます(層流)。そこからさらにひねっていくと、水の流れは勢いを増し、ぐじゃぐじゃに乱れ始めます(乱流)。

ゆっくりと真っ直ぐ進む流れを「層流」と言うのに対して、さらに速度を増して、ついには勢い余ってぐちゃぐちゃな流れ方をするものを「乱流」と言います。

層流は「秩序」を持った動き方をするのに対して、乱流は「ある程度の秩序」を持ちつつも、「挙動不審」な一面も持ち合わせているので(これが「カオス」と言われる所以)、その動きを予測するのは容易なことではありません。

身の回りの大気の流れは「乱流」になります。

[2] 山越え気流のモデル

山岳地形に向かって空気が流れ込む場合、その流れが地形の周りでどのように動くのかは、流れの強さ(速さ)に依存します。基本的な形は「ベル型の山に向かって一様な風が流れ込む場合」です。

流れが強い(速い)場合、流れはその勢いに乗ったまま山を乗り越えてしまいます。しかし、流れが弱い(遅い)場合、流れは地形に合わせて変形し、山の周囲を迂回するように流れて行きます。

実際にはベル型の山と言うよりも、幾つもの山が連なって壁のようにそびえ立っている場合が多いので、三角柱状の地形の場合を考えてみましょう。

流れが強い場合、流れは山を乗り越えてしまいます(一見、勢い余って・・・のようにも見えますが、実際には大気の安定度による影響です)。しかし、流れが弱い場合、流れは迂回して山の風下側へ行くことが出来ません。そうかと言って乗り越える事もできません。仕方ないので、逆流することになります。

このような「山越え気流」の理論解析に用いられる古典的な解析モデルを示します。

ある高さH

0[m]における等圧面を点線で表し、これを自由表面と呼びましょう。地表面付近の大気(山岳標高の2倍程度を目安)を、自由表面を境に上下2つの層に分ける二層構造で考えます。

そして、下側の層の温位(ポテンシャル温度)をθ

0[K]、上側の層の温位を少し高めのθ

0+Δθ[K]であるとしましょう。この温位(ポテンシャル温度)とは温度に替わるパラメータです。左側から速度u

0[m/s]の風が流入するものと考えましょう。

そうすると、u

0が大きいほど(Frが大きいほど)流れは山を乗り越えやすく、風下では「おろし」と呼ばれる強風が発生しやすいことが理論的に明らかにされております。ここでFrとはフルード数の事で「Fr = u

0 / { g (Δθ / θ

0 ) H

0 }

0.5」で定義されます。

[3] 凝結・降水過程モデル

ある空間に含み得る水蒸気の量(比湿q)には限界値(飽和比湿)q

sが存在し、q≧q

sであれば自動的に凝結量(q’≡q-q

s)を生じるものと考えます。

さらにこの内の一部(q’αΔt)に相当する分が凝結後、瞬時に直下の地上に落下するものとし、この落下分を地上降水量として順次積算していくものとしました。その一方で、落下せずに残った分( q’(1-αΔt))に相当する分は大気中に残り、引き続き大気中を輸送されるものと考えます。

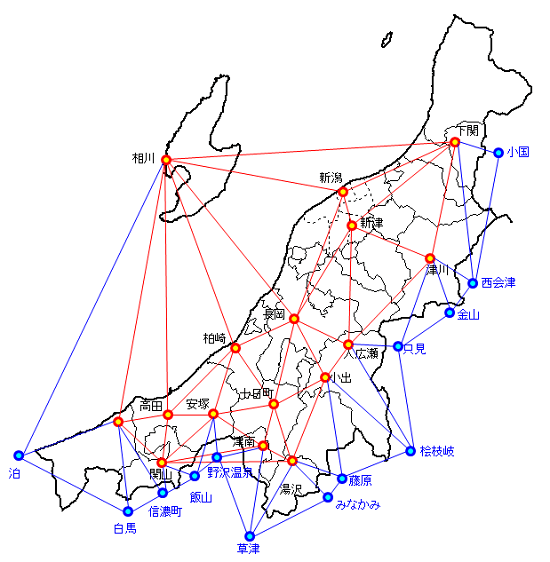

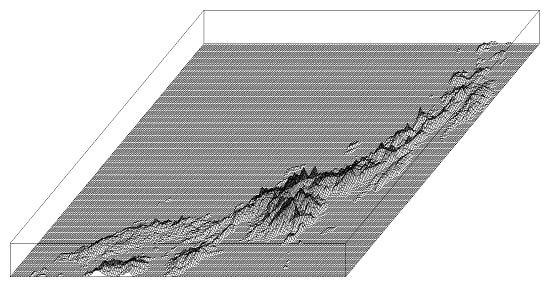

[4] 数値モデル地形

実際の地形はこのような山々が連なっています。

地形はこんなイメージです。

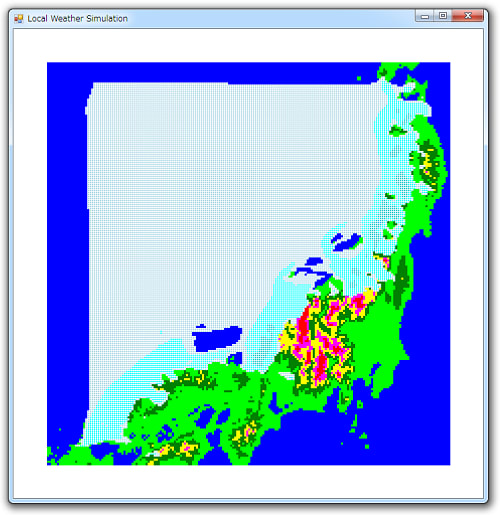

[5] 数値シミュレーションの結果例

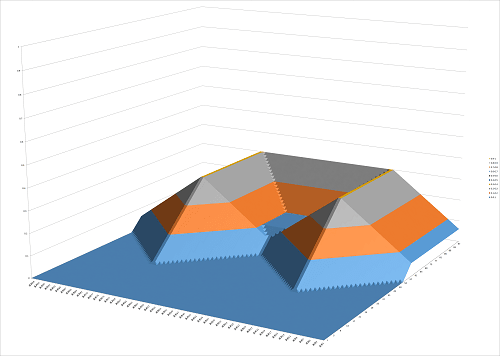

左下の図は場合の数値シミュレーションの結果の例です。カラーは積算降水量のレベルを表しています。朝日連峰周辺とその南東側(置賜地域)と北東側(最上地域)にそれぞれ降水域が広がっている特性が再現されています。

右下の図は 1989年12月~2013年3月までの各12月~翌03月末までの4か月間のシーズン降雪量の平均値の分布です。等値線を手描きで引いたのですが、全体的な特徴については、シミュレーションの結果と概ね一致しているようです。

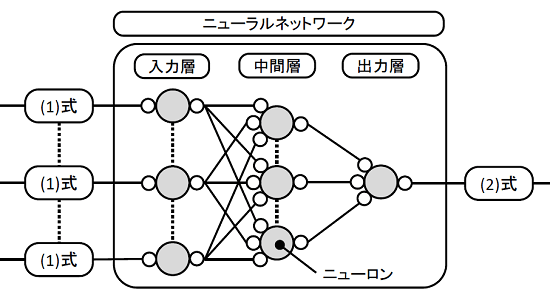

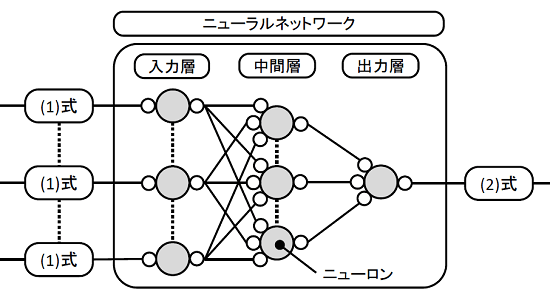

第1図・階層型パーセプトロンの構造

第1図・階層型パーセプトロンの構造 第2図・反復学習回数と誤差の関係(縦軸:誤差,横軸:反復学習回数)

第2図・反復学習回数と誤差の関係(縦軸:誤差,横軸:反復学習回数)