《写真:メバル 水産技術センターHPより》

1月日のブログで

“旬魚シリーズ”「メバル」についての

「松江水産事務所○○氏の“つぶやき”」を、

ご紹介しましたが、

水産技術センターホームページ

「島根のさかな」に掲載されている、

メバルに関する話題もご紹介します。

■メバル(メバル、ウスメバル)

メバルという名前の由来は、

眼が体に比べて大きく、

飛び出しそうなほど丸くパッチリし、

張り出ていることからきています。

メバル類の仲間は種類が多く、

メバル、ウスメバル、

トゴットメバル、ハツメなど、

ざっと数えても30種類にのぼります。

《写真:ウスメバル 水産技術センターHPより》

生息水深は数mの藻場から

150mくらいまでの岩礁域に棲み、

海底より少し上方で群れを作っています。

島根県では生息水深の違いから

沿岸域に生息するメバルを「灘メバル」、

やや沖合域に生息するウスメバルや

トゴットメバルを「沖メバル」と呼んでいます。

従って、防波堤での魚釣りでは「沖メバル」に

お目にかかることはまずありません。

メバル類は起伏のある岩礁に棲むため、

一度に大量に獲ることは難しい魚です。

島根県ではメバル・カサゴ類は

釣・はえ縄による漁獲が最も多く、

全体の70%はこの漁法によるもので、

次いで刺し網が20%を占めています。

メバル類は、魚類では珍しく、

卵ではなくて仔魚を産みます。

産み出された仔魚は、

約1ヶ月間浮遊生活を送った後、

流れ藻に付きながら成長します。

5cmくらいになると、

流れ藻から離れて

海底の岩場に移り

棲みつくようになります。

メバルは天候に敏感な魚といわれ、

これを釣る場合は、

一に天候、ニに船頭、三に仕掛け

といわれ、

「めばる凪」と呼ばれるくらい

波が穏やかな日が最適とされています。

メバルはあまり神経質な魚ではないようで、

群れに当ると針の数だけ釣れるのが魅力で、

初心者にも良く釣れる魚でもあります。

メバル類はいつ食べても美味しく、

身は白く適度な弾力があってしまっており、

味は淡白です。

特に冬から春にかけては脂がのり、

口の中でとろけるような旨みがあります。

煮付け、刺身、塩焼き、唐揚げ、味噌汁

などに調理されますが、

身離れがよいために煮付けが一般的です。

以上、水産技術センターのホームページから、一部ご紹介しました。

詳しくはコチラにアクセスしてみてください

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/umi_sakana/sakana/2/2-42.html

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/umi_sakana/sakana/2/2-42.html

(島根のさかな メバル)

1月日のブログで

“旬魚シリーズ”「メバル」についての

「松江水産事務所○○氏の“つぶやき”」を、

ご紹介しましたが、

水産技術センターホームページ

「島根のさかな」に掲載されている、

メバルに関する話題もご紹介します。

■メバル(メバル、ウスメバル)

メバルという名前の由来は、

眼が体に比べて大きく、

飛び出しそうなほど丸くパッチリし、

張り出ていることからきています。

メバル類の仲間は種類が多く、

メバル、ウスメバル、

トゴットメバル、ハツメなど、

ざっと数えても30種類にのぼります。

《写真:ウスメバル 水産技術センターHPより》

生息水深は数mの藻場から

150mくらいまでの岩礁域に棲み、

海底より少し上方で群れを作っています。

島根県では生息水深の違いから

沿岸域に生息するメバルを「灘メバル」、

やや沖合域に生息するウスメバルや

トゴットメバルを「沖メバル」と呼んでいます。

従って、防波堤での魚釣りでは「沖メバル」に

お目にかかることはまずありません。

メバル類は起伏のある岩礁に棲むため、

一度に大量に獲ることは難しい魚です。

島根県ではメバル・カサゴ類は

釣・はえ縄による漁獲が最も多く、

全体の70%はこの漁法によるもので、

次いで刺し網が20%を占めています。

メバル類は、魚類では珍しく、

卵ではなくて仔魚を産みます。

産み出された仔魚は、

約1ヶ月間浮遊生活を送った後、

流れ藻に付きながら成長します。

5cmくらいになると、

流れ藻から離れて

海底の岩場に移り

棲みつくようになります。

メバルは天候に敏感な魚といわれ、

これを釣る場合は、

一に天候、ニに船頭、三に仕掛け

といわれ、

「めばる凪」と呼ばれるくらい

波が穏やかな日が最適とされています。

メバルはあまり神経質な魚ではないようで、

群れに当ると針の数だけ釣れるのが魅力で、

初心者にも良く釣れる魚でもあります。

メバル類はいつ食べても美味しく、

身は白く適度な弾力があってしまっており、

味は淡白です。

特に冬から春にかけては脂がのり、

口の中でとろけるような旨みがあります。

煮付け、刺身、塩焼き、唐揚げ、味噌汁

などに調理されますが、

身離れがよいために煮付けが一般的です。

以上、水産技術センターのホームページから、一部ご紹介しました。

詳しくはコチラにアクセスしてみてください

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/umi_sakana/sakana/2/2-42.html

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/umi_sakana/sakana/2/2-42.html(島根のさかな メバル)

浜田の海山の幸×広島の牡蠣

浜田の海山の幸×広島の牡蠣 ひろしま牡蠣小屋が浜田にやってくる

ひろしま牡蠣小屋が浜田にやってくる 11:00~ 先着200名様に牡蠣小屋で使える500円券プレゼント!

11:00~ 先着200名様に牡蠣小屋で使える500円券プレゼント!

病気のない、

病気のない、 遺伝的な悪影響を及ぼす心配のない、

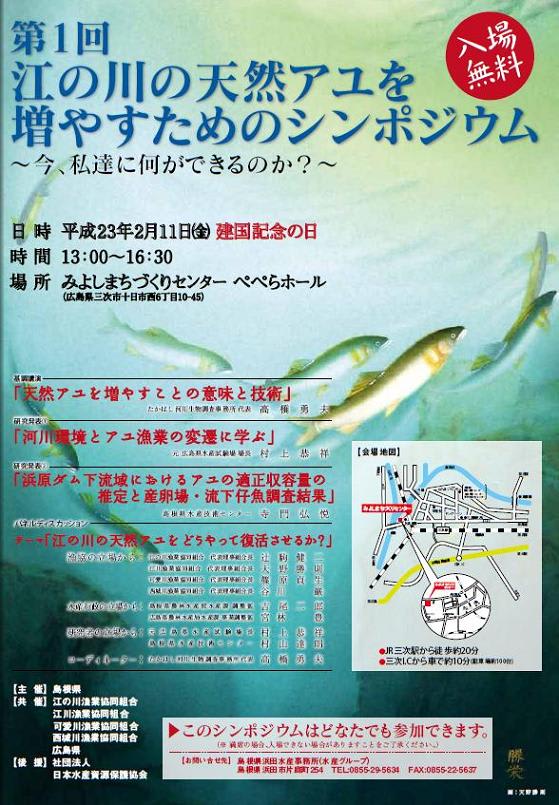

遺伝的な悪影響を及ぼす心配のない、 確実にその川で再生産するアユ

確実にその川で再生産するアユ