東京千里眼監修濃厚ラーメンニンニク醤油味を食べていた車中食。

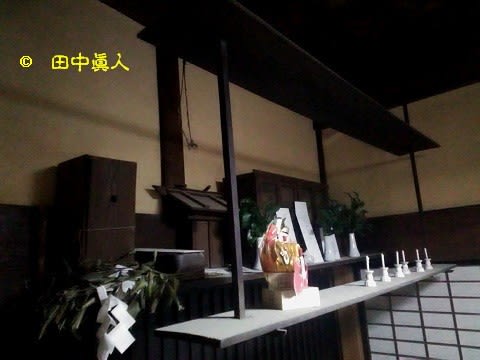

落ち着きのある景観に車を停めたその場は、榛原高塚に鎮座する八咫烏神社の鳥居。

国道に面したそこでお昼を摂っていた。

食事を済ませて車を走らせた。

弓なりカーブに見た稲架け。

その位置は、左側に所在する民家も見える地。

目指していた目的地は、まだまだ先にある宇陀の菟田野の古市場。

約束の時間までは、若干の余地はあるが、約束の時間に遅れてはもともこうもない。

心に余裕ができるのは、古市場に所在する民家の民俗取材を終えてからだ。

取材を終えて、再び都祁吐山の地。

東側にあった民家を目指した。

近づけば、近づくほどに圧倒される茅葺民家。

立ち止まって、聞き取りもしてみたい民家。

左手、遠くに見える民家は、なんとなく動きがない。

その奥、かすかに見えたが、はっきりしない。

ずっと奥に車を進めたいが、夕暮れ近い時間帯。

今日は、諦めて、路なりに迂回に、再び国道に入るのだが、その途中の景観。

じっくり拝見したい都祁吐山の景観。

大きく変貌はしないだろう。

国道を越えて西側の地に見た稲架け。

私的には、珍しくはないは、ガードレールを使った稲架けも暮らしの民俗と、思って撮っていた。

実りの柿の7色も入れてとった都祁吐山の田園景観。

晴れの日だったら、もっといい。

贅沢はいわないが、向こうの山々も気にかかる。

ぐるっと、吐山を廻ってきた。

そこで停車した。

山麓に佇む家。

昔は、茅葺民家だったような気もするが。

そこは、稲刈りも稲架けもまったく動きがない。

跡形もなく消えた。

で、あれば今季の稲架けは、今日で納めどきであろう。

菟田野・古市場で取材している時間帯に片付けたようだ。

時間帯は、午後4時半。

ハンドルは、帰路の道程に向けた。

(R3.10.24 SB805SH 撮影)

落ち着きのある景観に車を停めたその場は、榛原高塚に鎮座する八咫烏神社の鳥居。

国道に面したそこでお昼を摂っていた。

食事を済ませて車を走らせた。

弓なりカーブに見た稲架け。

その位置は、左側に所在する民家も見える地。

目指していた目的地は、まだまだ先にある宇陀の菟田野の古市場。

約束の時間までは、若干の余地はあるが、約束の時間に遅れてはもともこうもない。

心に余裕ができるのは、古市場に所在する民家の民俗取材を終えてからだ。

取材を終えて、再び都祁吐山の地。

東側にあった民家を目指した。

近づけば、近づくほどに圧倒される茅葺民家。

立ち止まって、聞き取りもしてみたい民家。

左手、遠くに見える民家は、なんとなく動きがない。

その奥、かすかに見えたが、はっきりしない。

ずっと奥に車を進めたいが、夕暮れ近い時間帯。

今日は、諦めて、路なりに迂回に、再び国道に入るのだが、その途中の景観。

じっくり拝見したい都祁吐山の景観。

大きく変貌はしないだろう。

国道を越えて西側の地に見た稲架け。

私的には、珍しくはないは、ガードレールを使った稲架けも暮らしの民俗と、思って撮っていた。

実りの柿の7色も入れてとった都祁吐山の田園景観。

晴れの日だったら、もっといい。

贅沢はいわないが、向こうの山々も気にかかる。

ぐるっと、吐山を廻ってきた。

そこで停車した。

山麓に佇む家。

昔は、茅葺民家だったような気もするが。

そこは、稲刈りも稲架けもまったく動きがない。

跡形もなく消えた。

で、あれば今季の稲架けは、今日で納めどきであろう。

菟田野・古市場で取材している時間帯に片付けたようだ。

時間帯は、午後4時半。

ハンドルは、帰路の道程に向けた。

(R3.10.24 SB805SH 撮影)