奈良市北椿尾の寒施行(かんせんぎょ)を拝見して車を走らせる。

目的地は宇陀市大宇陀の旧松山街道の町である。

旧松山街道の大字は南から万六(まんろく)、拾生(ひろう)、出新(いでしん)、上新(かみしん)、中新、上町、上中、上本、上茶と呼ぶ上町通り。

その街道から一歩、西へ行けばもう一つの街道がある。

南から下出口、下中、下本、下茶、西山大字の下町通り。

城下町として発展してきた街道に商人の町屋が建ち並ぶ。

薬屋、油屋、醤油屋、宇陀紙屋、造り酒屋、料理旅館に吉野葛本舗で名高い森野旧薬園や宮内庁御用達の老舗になる黒川本家など、商家の町はうだつ(卯建)に虫籠(むしこ)窓や格子窓家も多い。

当地で寒施行をされていると知って取材させてもらった平成24年1月22日。

この日に巡拝をされた地区は上新。

稲荷耕でもなく、町屋のご主人たちで構成する町内会。

松山地区の伝統的民俗文化を継承する会であった。

ここ上新では寒施行とは呼ばずに「センギョ」と呼んでいた。

施行に行く際に声を掛けあう詞章がある。

「センギョヤ センギョヤ オイナリサンノセンギョヤ」の掛け声である。

上新の「お稲荷さんの施行」は①長隆(ちょうりゅう)寺墓地外れの雑木下→②稲荷社→③神楽岡神社境内の奥→④森野葛本舗・旧薬園裏山の碑の前→⑤長山(ながやま)頂上の稲荷社→⑥朝日大神佐多神社の稲荷社2社(上新は地車大明神に供えない)→⑦大願寺裏本堂および社→⑧ならやまの武家屋敷跡稲荷大明神→⑨阿紀神社旧社地→⑩下り路の社の10か所が行程だった。

巡拝に供える御供は赤飯にぎりに揚げ、煮干しであった。

その日の取材に聞いていた上新地区以外の地区の「センギョ」。

一つは拾生(ひろう)地区。

もう一つは万六(まんろく)に出新(いでしん)である。

大寒の期間にしていると聞いているが、おそらくは集まりやすい以降の土曜か日曜辺り。

間に合うかもしれないと考えて旧松山街道を目指した。

到着した時間帯は午後4時半を過ぎていた。

辺りは薄暗くなりつつあった。

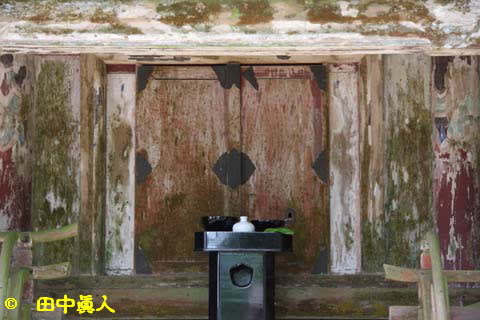

はじめに訪れたのは上新もそこには参るが万六並びに出新も参るようだと話していた万六自治会が管理する佐多神社(鳥居扁額に朝日大神)に立ち寄った。

記憶が飛んでしまっているのか、社殿、境内の位置関係がわからなくなってしまった。

たしか、平成24年1月22日の行事日には上新の町内会の人たちはここでもお供えをしていたと思うのだが、位置関係がまったく思い出せない。

ここではなかったのだろうか、と疑問符が頭の中でいっぱい浮遊していた。

ただ、「地車大明神」の石碑は記憶にあるし、向かいの本社殿の参拝場にある長椅子も記憶にあるから、ここであるには違いない。

参道を降りて街道に出た時間帯は午後5時過ぎ。

街灯に照らされる街道を少し歩く。

そこにあったお店屋さんは和菓子屋さん。

店内奥で製造された和菓子を店頭販売しているから昔からある老舗であろう。

ご存じであれば、助かると思って入店する。

奥から出ておられた婦人に聞けば、一週間後の1月28日にする予定になっているという。

ここ万六では大寒の期間中にしているよだ。

間に合ったのが嬉しい。

和菓子職人でもあるご主人のNさんともご挨拶させていただいた。

ここ万六のカンセンギョ(稲荷寒施行)は7カ所を巡拝する。

先ほど拝見してきた佐多神社に大願寺にならやま(奈良山か、それともナガヤマか)など。

昔は子どもも付いていって巡拝していた。

その当時は午後7時に出発していたが、子どもが少なくなって今では大人だけの巡拝。

時間も早めて午後2時には出発するようにしているという。

アズキゴハンを三角型のおにぎりにする。

デアイに皆が万六の自治会館に寄って作るという万六自治会の催しである。

なお、隣町の拾生(ひろう)ではかつてドンゴロスにアズキゴハンを入れて巡拝していたという。

(H29. 1.21 EOS40D撮影)

目的地は宇陀市大宇陀の旧松山街道の町である。

旧松山街道の大字は南から万六(まんろく)、拾生(ひろう)、出新(いでしん)、上新(かみしん)、中新、上町、上中、上本、上茶と呼ぶ上町通り。

その街道から一歩、西へ行けばもう一つの街道がある。

南から下出口、下中、下本、下茶、西山大字の下町通り。

城下町として発展してきた街道に商人の町屋が建ち並ぶ。

薬屋、油屋、醤油屋、宇陀紙屋、造り酒屋、料理旅館に吉野葛本舗で名高い森野旧薬園や宮内庁御用達の老舗になる黒川本家など、商家の町はうだつ(卯建)に虫籠(むしこ)窓や格子窓家も多い。

当地で寒施行をされていると知って取材させてもらった平成24年1月22日。

この日に巡拝をされた地区は上新。

稲荷耕でもなく、町屋のご主人たちで構成する町内会。

松山地区の伝統的民俗文化を継承する会であった。

ここ上新では寒施行とは呼ばずに「センギョ」と呼んでいた。

施行に行く際に声を掛けあう詞章がある。

「センギョヤ センギョヤ オイナリサンノセンギョヤ」の掛け声である。

上新の「お稲荷さんの施行」は①長隆(ちょうりゅう)寺墓地外れの雑木下→②稲荷社→③神楽岡神社境内の奥→④森野葛本舗・旧薬園裏山の碑の前→⑤長山(ながやま)頂上の稲荷社→⑥朝日大神佐多神社の稲荷社2社(上新は地車大明神に供えない)→⑦大願寺裏本堂および社→⑧ならやまの武家屋敷跡稲荷大明神→⑨阿紀神社旧社地→⑩下り路の社の10か所が行程だった。

巡拝に供える御供は赤飯にぎりに揚げ、煮干しであった。

その日の取材に聞いていた上新地区以外の地区の「センギョ」。

一つは拾生(ひろう)地区。

もう一つは万六(まんろく)に出新(いでしん)である。

大寒の期間にしていると聞いているが、おそらくは集まりやすい以降の土曜か日曜辺り。

間に合うかもしれないと考えて旧松山街道を目指した。

到着した時間帯は午後4時半を過ぎていた。

辺りは薄暗くなりつつあった。

はじめに訪れたのは上新もそこには参るが万六並びに出新も参るようだと話していた万六自治会が管理する佐多神社(鳥居扁額に朝日大神)に立ち寄った。

記憶が飛んでしまっているのか、社殿、境内の位置関係がわからなくなってしまった。

たしか、平成24年1月22日の行事日には上新の町内会の人たちはここでもお供えをしていたと思うのだが、位置関係がまったく思い出せない。

ここではなかったのだろうか、と疑問符が頭の中でいっぱい浮遊していた。

ただ、「地車大明神」の石碑は記憶にあるし、向かいの本社殿の参拝場にある長椅子も記憶にあるから、ここであるには違いない。

参道を降りて街道に出た時間帯は午後5時過ぎ。

街灯に照らされる街道を少し歩く。

そこにあったお店屋さんは和菓子屋さん。

店内奥で製造された和菓子を店頭販売しているから昔からある老舗であろう。

ご存じであれば、助かると思って入店する。

奥から出ておられた婦人に聞けば、一週間後の1月28日にする予定になっているという。

ここ万六では大寒の期間中にしているよだ。

間に合ったのが嬉しい。

和菓子職人でもあるご主人のNさんともご挨拶させていただいた。

ここ万六のカンセンギョ(稲荷寒施行)は7カ所を巡拝する。

先ほど拝見してきた佐多神社に大願寺にならやま(奈良山か、それともナガヤマか)など。

昔は子どもも付いていって巡拝していた。

その当時は午後7時に出発していたが、子どもが少なくなって今では大人だけの巡拝。

時間も早めて午後2時には出発するようにしているという。

アズキゴハンを三角型のおにぎりにする。

デアイに皆が万六の自治会館に寄って作るという万六自治会の催しである。

なお、隣町の拾生(ひろう)ではかつてドンゴロスにアズキゴハンを入れて巡拝していたという。

(H29. 1.21 EOS40D撮影)