現在、旧正月休みの真っ只中。

先日のブログでも書きましたが、この休みを使って先日購入したBuffalo簡易NAS化のため、このPC使いHDDの中の膨大な音楽ファイルを移動していたので、色々と製作や改造をしたきたにも係わらずブログにアップ出来ていませんでした。続けてアップしていきます。

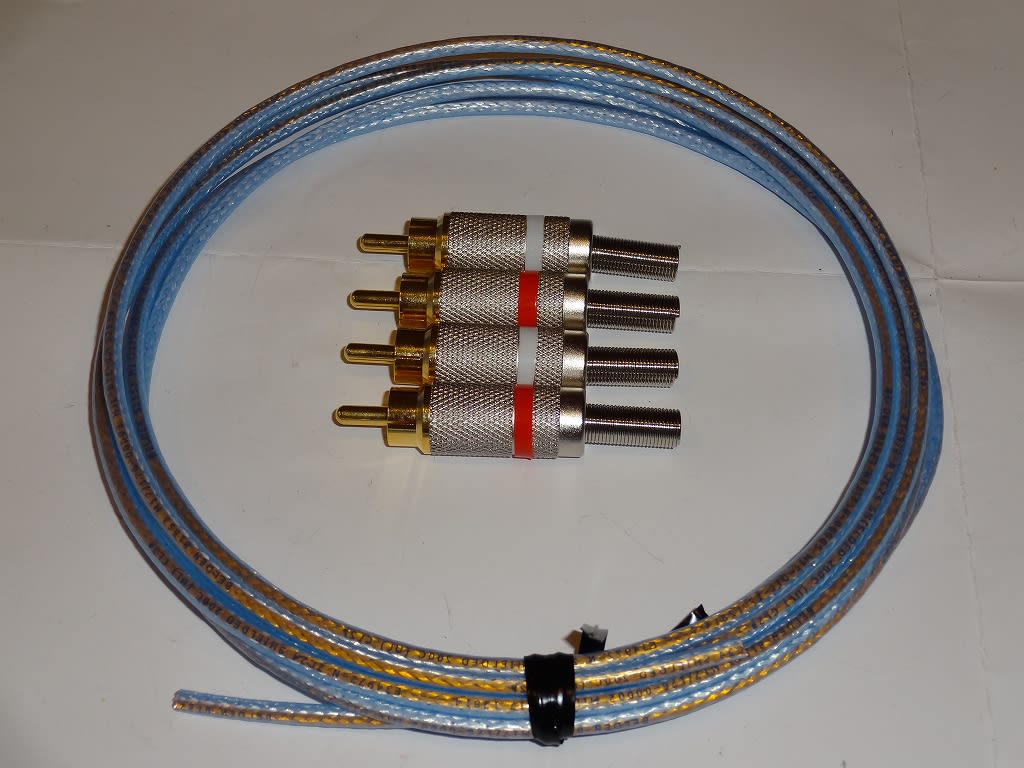

まずは、知人のお勧めでRCAケーブルの作成。

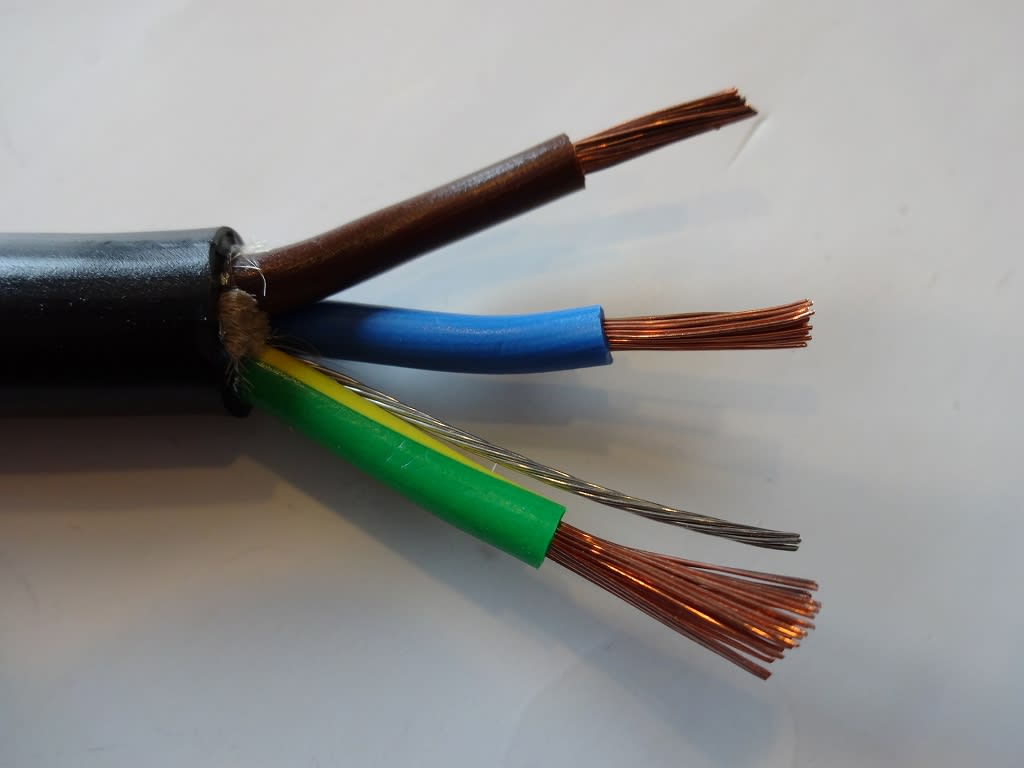

部品は先月の東京出張時にトモカ電気で購入。

・ケーブル:Belden 81553 (2,180円/m) 2m購入

・プラグ:トモカ JS-52?(JS-42の色つきが無かったので仕方なく) (210円/個) 4個購入

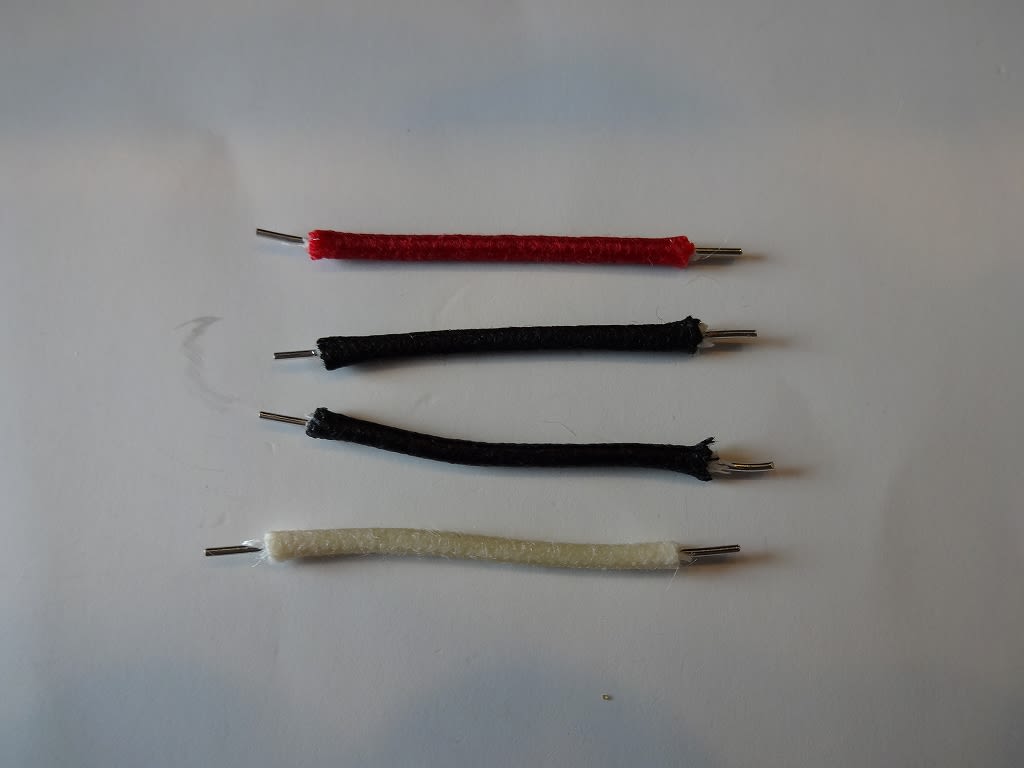

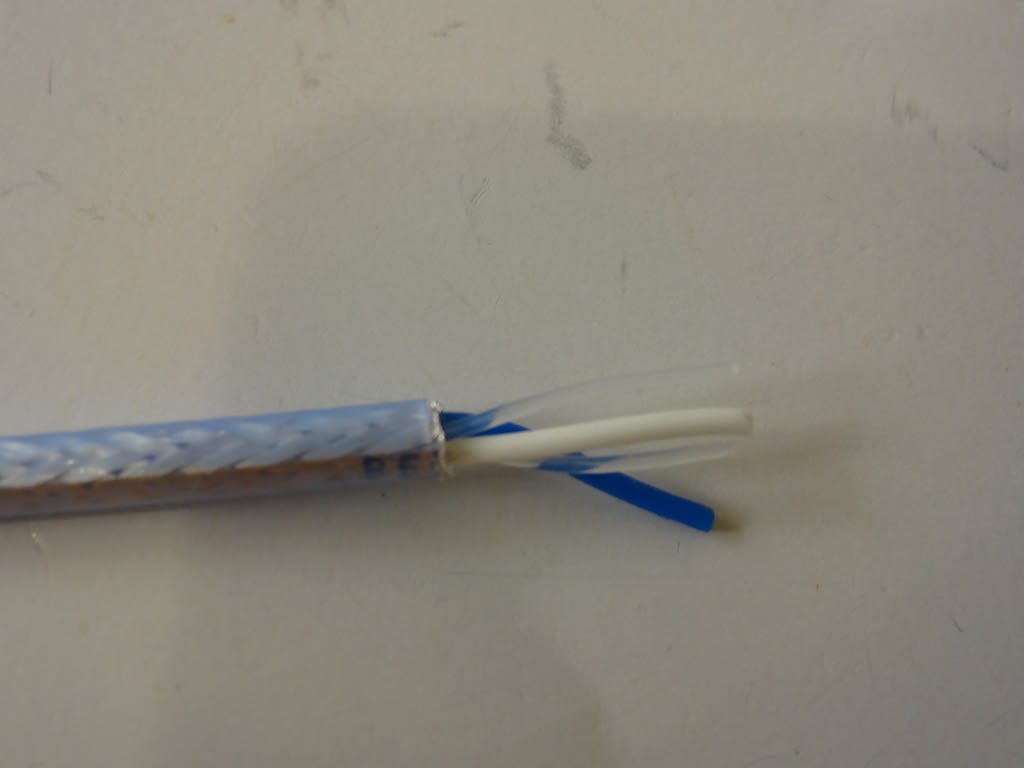

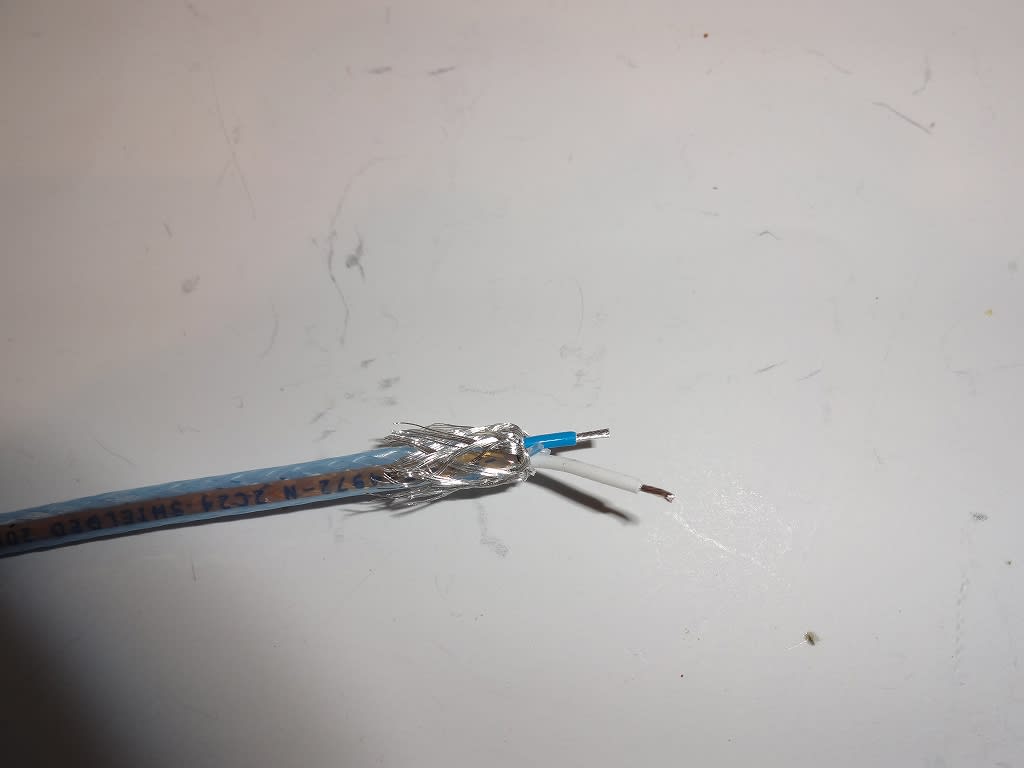

81553の芯線はこんな構造になっています。テフロンで二芯構造。

透明なテフロン紐も入っている。何のためだろう?意味があるんだろうな?絶縁?Plenumタイプ?

さっそく製作に取り掛かる。

信号の上流側。

半田付け。半田はケスターを使いました。

編みシールドはカシメます。青線と編みシールドはショートすることになる。

上流側が完成。

信号下流側。外側の編みシールドは切り落とします。編みシールドとプラグがショートしない様に熱収縮チューブを被せます。

そして半田付け。

この要領で2本作ります。これでペアが完成。

さっそく、CDプレーヤーとプリアンプ間に使用してみる。

聴いた印象は、情報量が多く、とてもクリアーで音の広がり、臨場感も良いと思います。特に高域がよく出ます。

しかし、低域が少し不足して高域寄りで音が細ってしまっているような気がします。

ドラムのタムがスネアに聴こえるような(言いすぎか)。

上に書いた「情報量が多く、臨場感も良い」というのは、実は、高域寄りだから、そう聴こえるのだと思う。

中高域も音がちょっとガサついた感じもある。少しですが、、、

なんとなく、金属質で全体の厚みが失われた様な感じです。

このケーブルは調べて見ると銀メッキ線です。

銀メッキ線は、概して、この様な感じになります。

信号は芯線の外側を走るのでメッキの音となってしまいます。

一番ナチュラルなのはメッキを施さない銅線ですが、銅は腐食するので大概何かメッキが必要ですね。

RCAケーブル定番の8412は高導電率錫メッキです。

トモカ電気でも、81553と8412は別ジャンルに分類されています。81553はシールドラインケーブル、8412はオーディオとなっています。

もう少し調べてみると、81553は映像信号など同軸ケーブル用とか。インピーダンスが77Ωで調整してある。

http://beldenstore.jp/shopdetail/005013000005/005/013/X/page1/brandname/

さらに、Twinaxケーブル。これはデジタル信号の高速伝送用である。あれ?

そこで思い立ったのが、SPDIF(COAXIAL)の同軸に使ったら良いのでは?

実際にCDPとDACの間に使ってみたら、これがバッチリ、良かった。

今までより、ぐっと情報量が増えて、音がさらに鮮明で空間も広がりました。

スピーカーからの音離れも良いです。音にも張りがあります。

今までデーターがシッカリと転送されていなかったのでしょうか?

SPDIFの同軸はHDMIやUSBほど影響を受けないと思っていたのですが、まあ、LANケーブルでも変わるらしいですからね。

なにか、グランドの回り方が変わったのでしょうかね。

アンバランスで信号転送する限り、グランドのループノイズからは逃れられない様なので。

ということで、このケーブル81553はCOAXIALの同軸として使うことにしました。

RCAケーブルはBELDEN 8412で充分と思います。私はこちらが好きです。