検証失われた30年 岩渕友参院議員の論戦に見る(中) 企業・国民 利益不一致

5月23日の参院経済産業委員会で岩渕友議員が取り上げたのは海外進出した大企業の利益が海外に滞留している問題です。日本の大企業は海外展開を進め、いまや多くの分野で多国籍企業化しています。

国内の空洞化

経済産業省によると、製造業における海外生産比率(海外・国内での売上高合計に対する海外での売上高)は1990年の6%から2021年は25・8%まで高まっています。そのうち電機製造では同じ期間に10・2%から23・8%、自動車など輸送機械製造では同11・2%から47%まで高まりました。

製造業の中心部門で大企業は生産・輸出の拠点を国内から海外へ移してきているのです。

企業が多国籍化していくもと、企業の利益と国民の利益が一致しなくなっていきます。政府もこの問題を認識しています。日本共産党の笠井亮議員が4月19日の衆院経済産業委員会で取り上げた1992年版の通商白書は「ある国の資本による企業の利益がその国民の利益と一致する度合いが減少しつつある」と指摘していました。

つまり、以前は一国の企業活動の活発化はその国の雇用を増大させ、国民の所得と消費を拡大して国民生活の向上に貢献するものでした。しかし、企業の多国籍化がすすむと、国内の製造業が空洞化し、生産の拡大が国内の雇用や所得の増大に結びつかなくなるのです。

多国籍企業が海外で得た収益を日本国内に還流させるためという口実で2009年に導入されたのが海外子会社配当益金不算入制度です。これは海外子会社からの配当を実質的に非課税とする制度です。導入の際、麻生太郎首相(当時)は国内に利益が還流し、設備投資・研究開発・雇用に利用されて「わが国の経済の活性化につながる」(09年2月12日、衆院本会議での日本共産党・佐々木憲昭議員=当時=への答弁)と述べていました。

海外進出促す

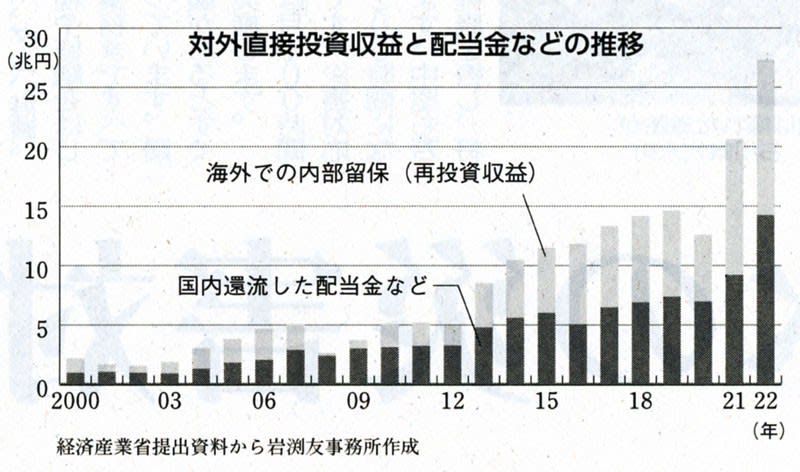

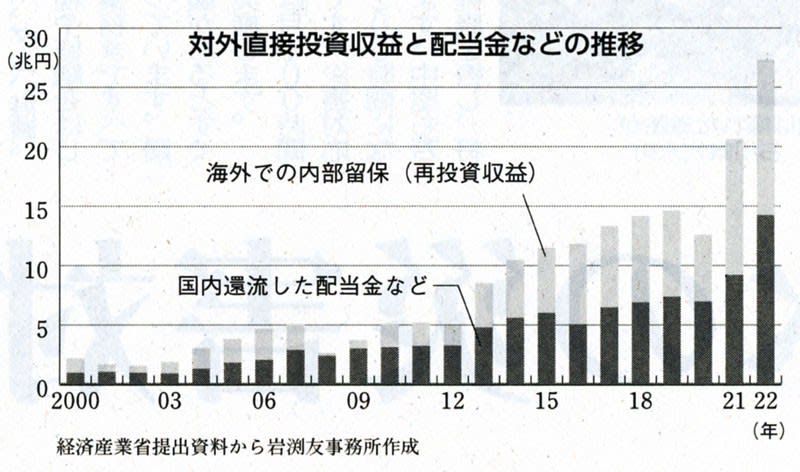

本当に日本経済の活性化につながったのでしょうか。岩渕氏は海外での内部留保が増えているデータ(上図)を示し、「国内投資は制度導後の13年間も横ばいになっている」「投資や雇用の拡大に結びついていない」と指摘。経済の活性化につながらず「大企業減税ということになっている」と批判しました。

斎藤健経済産業相が「中堅・中小企業も活用している」と言い訳したのに対しても、岩渕氏はデータを示して巨大企業(資本金100億円超の企業と連結法人グループ)ばかりが制度を利用していると反論しました(下図)。自公政権がつくった大企業優遇税制は、国内活性化につながらず、むしろ減税を狙った海外進出を促進してしまったのです。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年6月12日付掲載

日本共産党の笠井亮議員が4月19日の衆院経済産業委員会で取り上げた1992年版の通商白書は「ある国の資本による企業の利益がその国民の利益と一致する度合いが減少しつつある」と指摘。

つまり、以前は一国の企業活動の活発化はその国の雇用を増大させ、国民の所得と消費を拡大して国民生活の向上に貢献するもの。しかし、企業の多国籍化がすすむと、国内の製造業が空洞化し、生産の拡大が国内の雇用や所得の増大に結びつかなくなる。

岩渕氏は海外での内部留保が増えているデータ(上図)を示し、「国内投資は制度導後の13年間も横ばいになっている」「投資や雇用の拡大に結びついていない」と指摘。経済の活性化につながらず「大企業減税ということになっている」と批判。

斎藤健経済産業相が「中堅・中小企業も活用している」と言い訳したのに対しても、岩渕氏はデータを示して巨大企業(資本金100億円超の企業と連結法人グループ)ばかりが制度を利用していると反論(下図)。

5月23日の参院経済産業委員会で岩渕友議員が取り上げたのは海外進出した大企業の利益が海外に滞留している問題です。日本の大企業は海外展開を進め、いまや多くの分野で多国籍企業化しています。

国内の空洞化

経済産業省によると、製造業における海外生産比率(海外・国内での売上高合計に対する海外での売上高)は1990年の6%から2021年は25・8%まで高まっています。そのうち電機製造では同じ期間に10・2%から23・8%、自動車など輸送機械製造では同11・2%から47%まで高まりました。

製造業の中心部門で大企業は生産・輸出の拠点を国内から海外へ移してきているのです。

企業が多国籍化していくもと、企業の利益と国民の利益が一致しなくなっていきます。政府もこの問題を認識しています。日本共産党の笠井亮議員が4月19日の衆院経済産業委員会で取り上げた1992年版の通商白書は「ある国の資本による企業の利益がその国民の利益と一致する度合いが減少しつつある」と指摘していました。

つまり、以前は一国の企業活動の活発化はその国の雇用を増大させ、国民の所得と消費を拡大して国民生活の向上に貢献するものでした。しかし、企業の多国籍化がすすむと、国内の製造業が空洞化し、生産の拡大が国内の雇用や所得の増大に結びつかなくなるのです。

多国籍企業が海外で得た収益を日本国内に還流させるためという口実で2009年に導入されたのが海外子会社配当益金不算入制度です。これは海外子会社からの配当を実質的に非課税とする制度です。導入の際、麻生太郎首相(当時)は国内に利益が還流し、設備投資・研究開発・雇用に利用されて「わが国の経済の活性化につながる」(09年2月12日、衆院本会議での日本共産党・佐々木憲昭議員=当時=への答弁)と述べていました。

海外進出促す

本当に日本経済の活性化につながったのでしょうか。岩渕氏は海外での内部留保が増えているデータ(上図)を示し、「国内投資は制度導後の13年間も横ばいになっている」「投資や雇用の拡大に結びついていない」と指摘。経済の活性化につながらず「大企業減税ということになっている」と批判しました。

斎藤健経済産業相が「中堅・中小企業も活用している」と言い訳したのに対しても、岩渕氏はデータを示して巨大企業(資本金100億円超の企業と連結法人グループ)ばかりが制度を利用していると反論しました(下図)。自公政権がつくった大企業優遇税制は、国内活性化につながらず、むしろ減税を狙った海外進出を促進してしまったのです。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年6月12日付掲載

日本共産党の笠井亮議員が4月19日の衆院経済産業委員会で取り上げた1992年版の通商白書は「ある国の資本による企業の利益がその国民の利益と一致する度合いが減少しつつある」と指摘。

つまり、以前は一国の企業活動の活発化はその国の雇用を増大させ、国民の所得と消費を拡大して国民生活の向上に貢献するもの。しかし、企業の多国籍化がすすむと、国内の製造業が空洞化し、生産の拡大が国内の雇用や所得の増大に結びつかなくなる。

岩渕氏は海外での内部留保が増えているデータ(上図)を示し、「国内投資は制度導後の13年間も横ばいになっている」「投資や雇用の拡大に結びついていない」と指摘。経済の活性化につながらず「大企業減税ということになっている」と批判。

斎藤健経済産業相が「中堅・中小企業も活用している」と言い訳したのに対しても、岩渕氏はデータを示して巨大企業(資本金100億円超の企業と連結法人グループ)ばかりが制度を利用していると反論(下図)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます