日本を縦横に“深読み” 「地理院地図」を楽しもう

スマホの地図アプリで、目的地までの道のりを調べることが日常になりました。でも、国土地理院の電子化された「地理院地図」を“深読み”すると、地図の楽しみがさらに広がります。地図研究家でフリーライターの今尾恵介さんに、書いてもらいました。

地図研究家・フリーライター

今尾恵介さん

いまお・けいすけ

一般財団法人日本地図センター客員研究員、日本地図学会「地図と地名」専門部会主査。『地図で読む戦争の時代』(白水社)、『地名散歩地図に隠された歴史をたどる』(角川新書)、『遊べる、学べる、役立てる地理院地図の深掘り』(PHP研究所)など著書多数。

※詳しくは拙著『遊べる、学べる、役立てる地理院地図の深掘り』で解説。

「地図」といえば今は紙ではなくて、グーグルなどの地図アプリを指す。多くの人がスマホを持つ時代で、飲食店などの場所を伝える際には欠かせない。紙の地図(主に地形図)を友として約半世紀の私でさえ、パソコンやスマホで地図を見る機会が圧倒的に増えた。

紙にない機能が

ただし私がもっとも愛用しているのは、それら民間の地図アプリより、国土交通省の国土地理院が提供する「地理院地図」である。簡単に言えば地形図を電子化したものだが、紙にはない多くの機奮能が満載だ。

標準地図。何も指定しなければこれが表示される

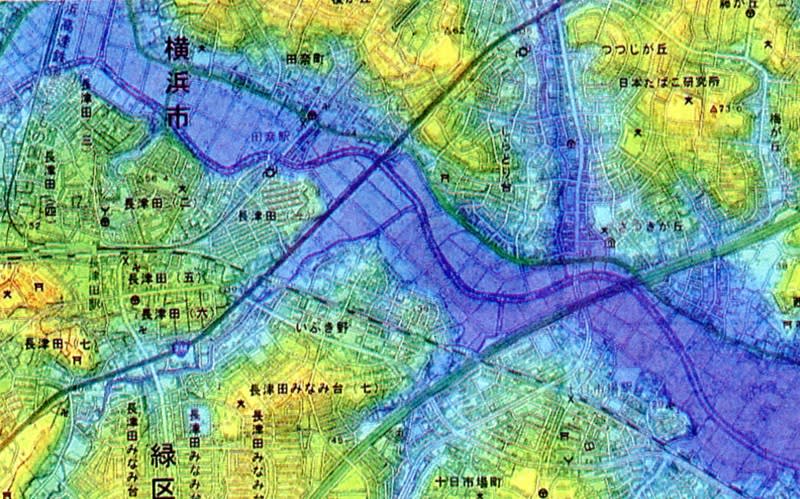

「自分で作る色別標高図」(グラデーション)で表現したもの

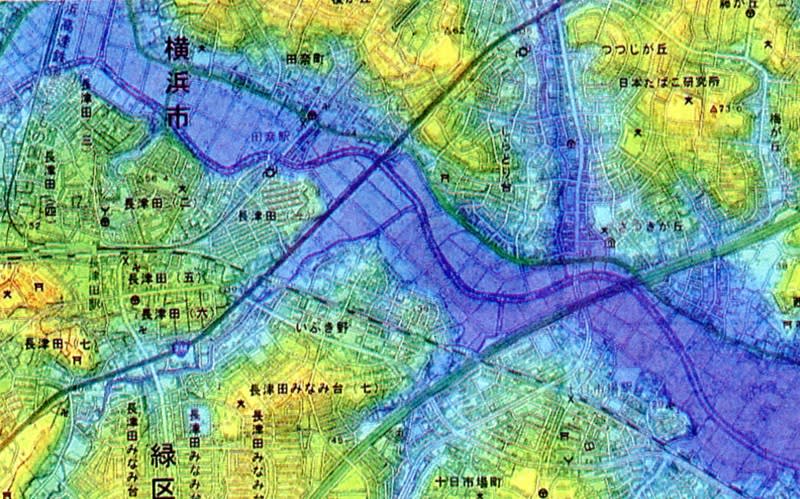

「地形分類図」を表示。台地や低地の区別が色分けされる

まずは「地理院地図」と検索してほしい。ダウンロードなどは不要で、いきなり日本地図が出てくる。上の検索窓に地名を入れれば、「北方領土」から沖縄県の与那国島までどこへでも飛んでいくし、小中学校や役場などでも検索が可能だ。

特に指定しなければ「標準地図」が表示されるが、図の読み方は基本的に紙の地形図と同じ。多種多様なモードをここで全部はとても紹介しきれないが、興味深いものを挙げてみよう。

まずは「色別標高図」。これは土地の高さによって青-緑-黄色-赤と色分けするもので、左上の「地図」をクリックして出てくるトップ画面(写真上参照)から「標高・土地の凹凸→自分で作る色別標高図」と進む。「自分で作る色別標高図」なら、さらに狭いエリアの細かい高低差が驚くほどはっきりわかる。

次に「地形分類図」。これは「トップ→土地の成り立ち・土地利用→地形分類(ベクトルタイル提供実験)」で「自然地形」を選ぶ。

土地が色分けされた表示で、例えばオレンジは台地、薄茶色が山地、黄緑が平野(氾濫平野・海岸平野)など。それぞれの色をクリックすればその地形の「自然災害リスク」が表示されるので、住む場所を選ぶ時には力強い味方となる。

同じ地形分類の「人工地形」にすれば盛り土や切り土などの別が示され、大きな地震や津波な・どの災害時にどのような一リスクがあり得るかが想~定できるので、これも併"せて使ってみたい。

ついでながら「自然災旧害伝承碑」も、特筆に値Lする。これは「トップ→災害伝承・避難場所→自然災害伝承碑」でたどり着く。例えば、大阪府寝屋川市に示されたこれをクリックすれば、1934年の「室戸台風遭難学童慰霊碑」の写真が表示される。さらに画像をクリックすれば、小学校の校舎が強風で倒壊して、児童13人が亡くなったことなどを教えてくれる。

お勧め災害関連

災害の関連では「近年の災害」もある。被害の大きかった地震、台風、火山災害などの際に作成された各種の地図情報、たとえば豪雨の浸水区域や斜面崩壊地といった、貴重かつ具体的な生の記録が表示されるので、お勧めだ。

地図の種類では「写真を選べば、最新の空中写真を表示させられる。「トップ→年代別の写真」で年代を選べば、主に敗戦直後から最近までが見られるので、大々的に宅地開発された地域を写真でたどることができる。戦後の沖縄で、現在よりずっと多かった米軍住宅が一等地(たとえば現在の那覇市おもろまち)を占めていた状況なども、生々しい。

世の中に「フェイクニュース」がはびこる昨今、そんなものに振り回されないためにも、国民の財産としての地図・地理情報を存分に活用する道具として、地理院地図を多くの人に活用していただきたい。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2025年6月3日付掲載

紙にない機能が

ただし私がもっとも愛用しているのは、それら民間の地図アプリより、国土交通省の国土地理院が提供する「地理院地図」である。簡単に言えば地形図を電子化したものだが、紙にはない多くの機奮能が満載だ。

まずは「地理院地図」。

次は、「色別標高図」。これは土地の高さによって青-緑-黄色-赤と色分けするもの。

「地形分類図」。これは「トップ→土地の成り立ち・土地利用→地形分類(ベクトルタイル提供実験)」で「自然地形」を選ぶ。

スマホの地図アプリで、目的地までの道のりを調べることが日常になりました。でも、国土地理院の電子化された「地理院地図」を“深読み”すると、地図の楽しみがさらに広がります。地図研究家でフリーライターの今尾恵介さんに、書いてもらいました。

地図研究家・フリーライター

今尾恵介さん

いまお・けいすけ

一般財団法人日本地図センター客員研究員、日本地図学会「地図と地名」専門部会主査。『地図で読む戦争の時代』(白水社)、『地名散歩地図に隠された歴史をたどる』(角川新書)、『遊べる、学べる、役立てる地理院地図の深掘り』(PHP研究所)など著書多数。

※詳しくは拙著『遊べる、学べる、役立てる地理院地図の深掘り』で解説。

「地図」といえば今は紙ではなくて、グーグルなどの地図アプリを指す。多くの人がスマホを持つ時代で、飲食店などの場所を伝える際には欠かせない。紙の地図(主に地形図)を友として約半世紀の私でさえ、パソコンやスマホで地図を見る機会が圧倒的に増えた。

紙にない機能が

ただし私がもっとも愛用しているのは、それら民間の地図アプリより、国土交通省の国土地理院が提供する「地理院地図」である。簡単に言えば地形図を電子化したものだが、紙にはない多くの機奮能が満載だ。

標準地図。何も指定しなければこれが表示される

「自分で作る色別標高図」(グラデーション)で表現したもの

「地形分類図」を表示。台地や低地の区別が色分けされる

まずは「地理院地図」と検索してほしい。ダウンロードなどは不要で、いきなり日本地図が出てくる。上の検索窓に地名を入れれば、「北方領土」から沖縄県の与那国島までどこへでも飛んでいくし、小中学校や役場などでも検索が可能だ。

特に指定しなければ「標準地図」が表示されるが、図の読み方は基本的に紙の地形図と同じ。多種多様なモードをここで全部はとても紹介しきれないが、興味深いものを挙げてみよう。

まずは「色別標高図」。これは土地の高さによって青-緑-黄色-赤と色分けするもので、左上の「地図」をクリックして出てくるトップ画面(写真上参照)から「標高・土地の凹凸→自分で作る色別標高図」と進む。「自分で作る色別標高図」なら、さらに狭いエリアの細かい高低差が驚くほどはっきりわかる。

次に「地形分類図」。これは「トップ→土地の成り立ち・土地利用→地形分類(ベクトルタイル提供実験)」で「自然地形」を選ぶ。

土地が色分けされた表示で、例えばオレンジは台地、薄茶色が山地、黄緑が平野(氾濫平野・海岸平野)など。それぞれの色をクリックすればその地形の「自然災害リスク」が表示されるので、住む場所を選ぶ時には力強い味方となる。

同じ地形分類の「人工地形」にすれば盛り土や切り土などの別が示され、大きな地震や津波な・どの災害時にどのような一リスクがあり得るかが想~定できるので、これも併"せて使ってみたい。

ついでながら「自然災旧害伝承碑」も、特筆に値Lする。これは「トップ→災害伝承・避難場所→自然災害伝承碑」でたどり着く。例えば、大阪府寝屋川市に示されたこれをクリックすれば、1934年の「室戸台風遭難学童慰霊碑」の写真が表示される。さらに画像をクリックすれば、小学校の校舎が強風で倒壊して、児童13人が亡くなったことなどを教えてくれる。

お勧め災害関連

災害の関連では「近年の災害」もある。被害の大きかった地震、台風、火山災害などの際に作成された各種の地図情報、たとえば豪雨の浸水区域や斜面崩壊地といった、貴重かつ具体的な生の記録が表示されるので、お勧めだ。

地図の種類では「写真を選べば、最新の空中写真を表示させられる。「トップ→年代別の写真」で年代を選べば、主に敗戦直後から最近までが見られるので、大々的に宅地開発された地域を写真でたどることができる。戦後の沖縄で、現在よりずっと多かった米軍住宅が一等地(たとえば現在の那覇市おもろまち)を占めていた状況なども、生々しい。

世の中に「フェイクニュース」がはびこる昨今、そんなものに振り回されないためにも、国民の財産としての地図・地理情報を存分に活用する道具として、地理院地図を多くの人に活用していただきたい。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2025年6月3日付掲載

紙にない機能が

ただし私がもっとも愛用しているのは、それら民間の地図アプリより、国土交通省の国土地理院が提供する「地理院地図」である。簡単に言えば地形図を電子化したものだが、紙にはない多くの機奮能が満載だ。

まずは「地理院地図」。

次は、「色別標高図」。これは土地の高さによって青-緑-黄色-赤と色分けするもの。

「地形分類図」。これは「トップ→土地の成り立ち・土地利用→地形分類(ベクトルタイル提供実験)」で「自然地形」を選ぶ。