経済対策の作成が始まり、18歳以下2000万人に10万円で2兆円、マイナポイント3万円を5000万人で1.5兆円といった案が飛びかっている。一見、バラ撒きのようだが、2021年度の国の税収が5.6兆円も増えると聞いたら、これでも緊縮にしか思えないのではないか。加えて、地方税だって増収になる。「財源はどうする」といった議論は喧しいが、税収の動向を把握せずには経済対策もない。

………

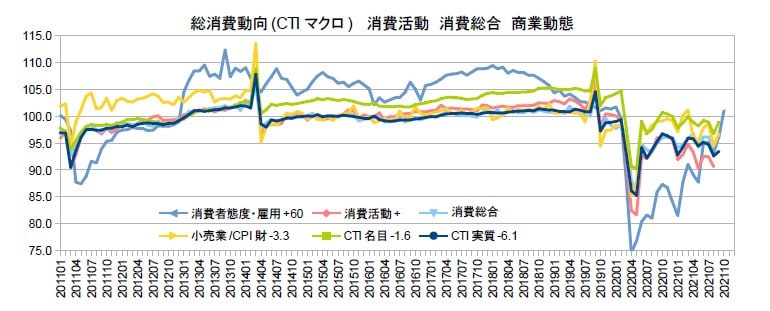

9月の統計局CTIマクロは、実質で前月比+ 0.8。ほぼ予想どおりで、7-9月期の消費は前期比-0.5くらいだろう。注目されるのは、名目が前月比+2.1と大きく差が開いたことだ。物価の上昇で消費が目減りしている。その背景には、原油高、円安がある。他方、このために、企業の増益率は、再び上振れしている。税収の高い伸びは、絶好調の企業業績が第一の理由だ。つまり、消費増税に似た構図になっているわけだ。

こうした税収増を十分に還元してやらないと、消費が停滞し、成長の好循環が起こらず、デフレから脱せなくなる。とりあえず、35兆円とも言われる経済対策が打たれる当分の間は良いにせよ、次第に効果が剥落していくと、「更にコロナ対策を」という世情にはならないので、急速に緊縮が強まり、成長にブレーキがかかって、停滞から抜け出せなくなる。これは失われた20年で繰り返されてきたことである。

成長に伴う税の自然増収に対しては、恒久的な再分配の制度を設けないと、不作為のまま緊縮になり、いつの間にか財政収支が改善されてしまう。財政当局は、そのとき限りの経済対策には寛容でも、再分配の制度化は増税を条件として頑なに拒み、自然増収はすべて財政再建に充てようとする。成長の果実の分配を受けるのは財政であって、その結果が低成長、貧困化、少子化の惨状なのだ。

経済政策には、財政出動、金融緩和、投資促進の三つがあるが、日本ができていないのは、経済状況に応じた財政の運営である。派手に経済対策を打ち出すことはできても、その後の需要管理が疎かで、急速な緊縮になっていることも無自覚だ。改めるべきは、ちゃんと需要管理をするという極めて基本的なことであり、そもそも、そのつもりもないのが問題の深刻なところである。

(図)

………

すべての子供に10万円というのも一つの方法ではあるが、結婚して子供を持てたというのは、母子家庭は別にして、「勝ち組」の部類に入る。それを実現できるだけの収入があったと推認できるからだ。本当に少子化のテコ入れをしたければ、結婚できない低所得の若者をいかに支援するかになる。例えば、非正規の女性でも育児休業給付を受けられるようにするとか、保険料を軽減してパートでも雇用者の社会保険に入れるようにするとかである。

今回の選挙では、野党が消費減税や所得減税を打ち出したのは残念に思えたし、広い支持を受けることにもならなかった。中所得層の支持を得ようとして、失敗した形である。経済が必要としているのは、低所得者向けの再分配の制度である。それが経済的にも合理的であって、成長にも出生にも資すると主張したら、これから目指すべき社会の看板政策になるというものである。

(今日までの日経)

企業の増益率、再び上振れ。日本に潜む政治の分断 40歳未満だけ→自民300に迫る。継続雇用の賃上げ、税優遇の条件に。米就業者、53万人増 人手不足は続く。FRB、金融正常化へ未曽有の難路。トヨタ生産、来月最高に 今期純利益11%増。RCEP、来年1月発効。

………

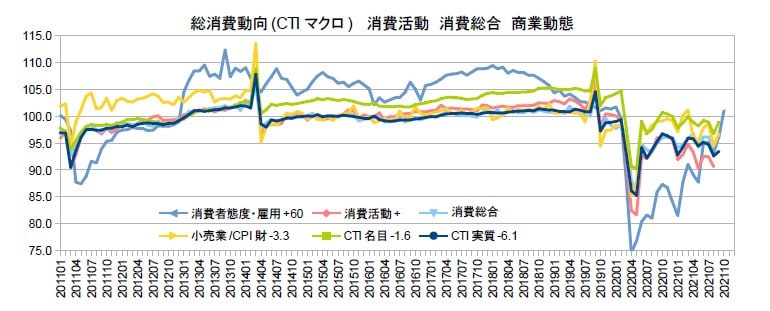

9月の統計局CTIマクロは、実質で前月比+ 0.8。ほぼ予想どおりで、7-9月期の消費は前期比-0.5くらいだろう。注目されるのは、名目が前月比+2.1と大きく差が開いたことだ。物価の上昇で消費が目減りしている。その背景には、原油高、円安がある。他方、このために、企業の増益率は、再び上振れしている。税収の高い伸びは、絶好調の企業業績が第一の理由だ。つまり、消費増税に似た構図になっているわけだ。

こうした税収増を十分に還元してやらないと、消費が停滞し、成長の好循環が起こらず、デフレから脱せなくなる。とりあえず、35兆円とも言われる経済対策が打たれる当分の間は良いにせよ、次第に効果が剥落していくと、「更にコロナ対策を」という世情にはならないので、急速に緊縮が強まり、成長にブレーキがかかって、停滞から抜け出せなくなる。これは失われた20年で繰り返されてきたことである。

成長に伴う税の自然増収に対しては、恒久的な再分配の制度を設けないと、不作為のまま緊縮になり、いつの間にか財政収支が改善されてしまう。財政当局は、そのとき限りの経済対策には寛容でも、再分配の制度化は増税を条件として頑なに拒み、自然増収はすべて財政再建に充てようとする。成長の果実の分配を受けるのは財政であって、その結果が低成長、貧困化、少子化の惨状なのだ。

経済政策には、財政出動、金融緩和、投資促進の三つがあるが、日本ができていないのは、経済状況に応じた財政の運営である。派手に経済対策を打ち出すことはできても、その後の需要管理が疎かで、急速な緊縮になっていることも無自覚だ。改めるべきは、ちゃんと需要管理をするという極めて基本的なことであり、そもそも、そのつもりもないのが問題の深刻なところである。

(図)

………

すべての子供に10万円というのも一つの方法ではあるが、結婚して子供を持てたというのは、母子家庭は別にして、「勝ち組」の部類に入る。それを実現できるだけの収入があったと推認できるからだ。本当に少子化のテコ入れをしたければ、結婚できない低所得の若者をいかに支援するかになる。例えば、非正規の女性でも育児休業給付を受けられるようにするとか、保険料を軽減してパートでも雇用者の社会保険に入れるようにするとかである。

今回の選挙では、野党が消費減税や所得減税を打ち出したのは残念に思えたし、広い支持を受けることにもならなかった。中所得層の支持を得ようとして、失敗した形である。経済が必要としているのは、低所得者向けの再分配の制度である。それが経済的にも合理的であって、成長にも出生にも資すると主張したら、これから目指すべき社会の看板政策になるというものである。

(今日までの日経)

企業の増益率、再び上振れ。日本に潜む政治の分断 40歳未満だけ→自民300に迫る。継続雇用の賃上げ、税優遇の条件に。米就業者、53万人増 人手不足は続く。FRB、金融正常化へ未曽有の難路。トヨタ生産、来月最高に 今期純利益11%増。RCEP、来年1月発効。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます