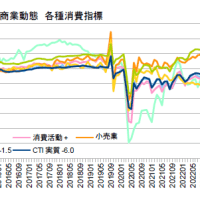

一律給付金は貯蓄に回り消費押し上げず、格差拡大よりも全体的な所得低迷が深刻という経済教室での小峰隆夫先生の指摘は、まさに、そのとおり。しかし、成長のためには、単純に財政支出を増やしたり金融を緩和したりすれば達成できるわけではなく、産業・企業の新陳代謝や規制改革を急げとされても、徒労感が漂う。そういう産業政策も散々やってきたわけであるから。

………

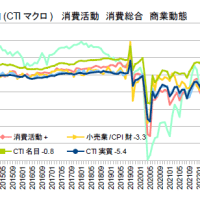

経済対策は40兆円に膨張し、財政支出だけでも30兆円になるという。普通に考えれば、名目GDPの5.5%にもなるから、景気が急加速し、供給制約で混乱が起こってもおかしくない規模だ。しかし、そんな心配がまったく出てこないのは、良かれ悪しかれ、経済対策を打っても、政府から家計や企業に資金が移転するだけで、消費や投資に結びつくことはなかろうと、誰もが思っているからだろう。

例えば、中小企業向けの3兆円の給付金は、常識的には、コロナ禍で膨らんだ借金の返済に充てられるだろう。それはそれで健全だし、必要な動きである。また、大学への基金10兆円は、基金である以上、複数年に渡ってゆっくりと消化されると思われる。むろん、一律給付金は、2回に分ける良い工夫はなされたが、それでも、かなりの部分が貯蓄に回り、すぐには使われない。その意味で、巨大な対策にも不安はない。

そして、裏では税収が急増していて、しっかり相殺してくれる。2021年度の国の税収は5.6兆円増え、地方はその7掛けとして、10兆円近い緊縮だ。だから、巨大な対策にも関わらず、原油高・円安による物価上昇はあっても、インフレになる気が全然しない。加えて、3.5兆円程度の経済対策は、毎年のことであり、それを超える分が追加的なものとなるし、10%消費増税対策の剥落はすっかり忘れられている。

問題は、2022年度も、企業業績見通しからすると、引き続き、税収は好調で、緊縮が更に深まりそうなことだ。その時、巨額の対策の剥落とともに、緊縮の調整をしなければならない。恒久的な再分配の制度を整えておかないと、とても対応できず、成長にブレーキをかけてしまう。このような単純でない財政のコントロールが欠かせないのに、競争政策や規制改革で何とかしようとしても虚しいのである。

………

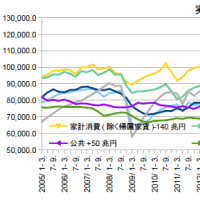

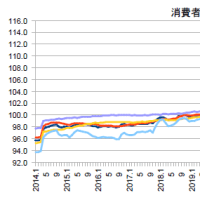

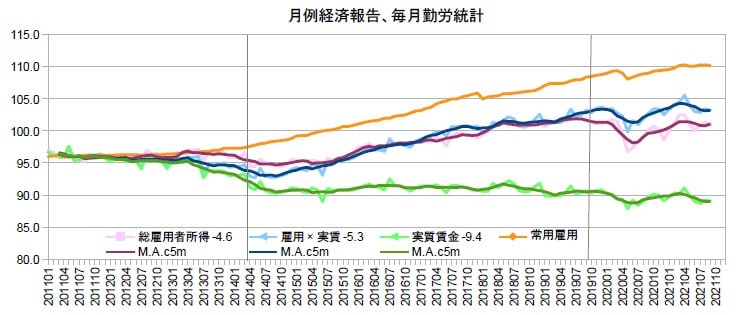

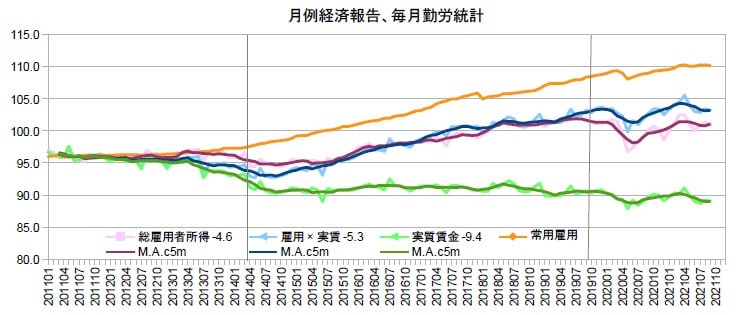

日経は、世帯人数2人以上の勤労者世帯の可処分所得は20年間で5%(月額2万4000円強)しか増えておらず、同じ期間に社会保険料は35%(月額約1万7000円)増えたと指摘する。消費が増えず、物価が上がらないのも当然で、売上げが伸びなければ、賃金も増えない。停滞する賃金を上げようとするなら、法人税で優遇するより、社会保険料を軽減する方がずっと直接的だ。岸田政権は勤労者皆保険を唱えつつ、そのハードルの低所得層の重い保険料の軽減にどうして向かわないのか。中小企業にとってもありがたいし、非正規に押し込めるこれ以上の不合理な規制もなかろう。

(図)

(今日までの日経)

中小支援拡充、もろ刃の剣。値上げできない日本 鈍い賃上げ、円安で貧しく。経済対策、乏しい成長投資 40兆円に膨張。上場企業、7割が増益。介護・保育、月3%賃上げ。中小給付金、最大250万円 補正予算案に3兆円。

………

経済対策は40兆円に膨張し、財政支出だけでも30兆円になるという。普通に考えれば、名目GDPの5.5%にもなるから、景気が急加速し、供給制約で混乱が起こってもおかしくない規模だ。しかし、そんな心配がまったく出てこないのは、良かれ悪しかれ、経済対策を打っても、政府から家計や企業に資金が移転するだけで、消費や投資に結びつくことはなかろうと、誰もが思っているからだろう。

例えば、中小企業向けの3兆円の給付金は、常識的には、コロナ禍で膨らんだ借金の返済に充てられるだろう。それはそれで健全だし、必要な動きである。また、大学への基金10兆円は、基金である以上、複数年に渡ってゆっくりと消化されると思われる。むろん、一律給付金は、2回に分ける良い工夫はなされたが、それでも、かなりの部分が貯蓄に回り、すぐには使われない。その意味で、巨大な対策にも不安はない。

そして、裏では税収が急増していて、しっかり相殺してくれる。2021年度の国の税収は5.6兆円増え、地方はその7掛けとして、10兆円近い緊縮だ。だから、巨大な対策にも関わらず、原油高・円安による物価上昇はあっても、インフレになる気が全然しない。加えて、3.5兆円程度の経済対策は、毎年のことであり、それを超える分が追加的なものとなるし、10%消費増税対策の剥落はすっかり忘れられている。

問題は、2022年度も、企業業績見通しからすると、引き続き、税収は好調で、緊縮が更に深まりそうなことだ。その時、巨額の対策の剥落とともに、緊縮の調整をしなければならない。恒久的な再分配の制度を整えておかないと、とても対応できず、成長にブレーキをかけてしまう。このような単純でない財政のコントロールが欠かせないのに、競争政策や規制改革で何とかしようとしても虚しいのである。

………

日経は、世帯人数2人以上の勤労者世帯の可処分所得は20年間で5%(月額2万4000円強)しか増えておらず、同じ期間に社会保険料は35%(月額約1万7000円)増えたと指摘する。消費が増えず、物価が上がらないのも当然で、売上げが伸びなければ、賃金も増えない。停滞する賃金を上げようとするなら、法人税で優遇するより、社会保険料を軽減する方がずっと直接的だ。岸田政権は勤労者皆保険を唱えつつ、そのハードルの低所得層の重い保険料の軽減にどうして向かわないのか。中小企業にとってもありがたいし、非正規に押し込めるこれ以上の不合理な規制もなかろう。

(図)

(今日までの日経)

中小支援拡充、もろ刃の剣。値上げできない日本 鈍い賃上げ、円安で貧しく。経済対策、乏しい成長投資 40兆円に膨張。上場企業、7割が増益。介護・保育、月3%賃上げ。中小給付金、最大250万円 補正予算案に3兆円。