先日、あるところでご高齢の男性に話しかけられた。

小学校5年生の頃に、終戦を迎えたそうだ。

福岡市の方にお住まいだったようで、

その頃はよく川に入っていたという。

それが「薬院新川」。

行ったことはないが、博多駅もほど近いその地名から察するに

今はコンクリートの川か、暗渠化しているのかと

思いながら耳を傾けていた。

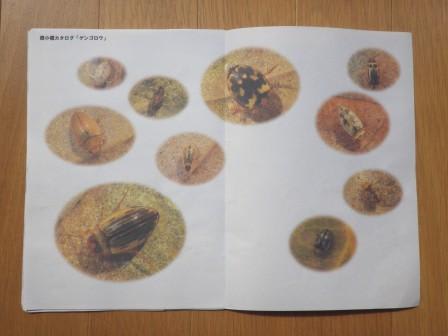

すると、「ゲンゴロウ」がいたと言いながら

手で大きさを示す、そのサイズは紛れもなくタダゲン!

「タガメはいなかったですか?」

「ああ、アシガッパじゃろ!」

へえ、タガメ=アシガッパ、だって。

鎌で挟まれるようで、あまりいい気持ちがしなかったそう。

また、タダゲンは「食い付く」と言っていたそうだ(たしかに!)。

さらに、「ドジョウはおらんやったですか?」と聞くと

「おったよ、2種類おった。黒いのと、それとスナドジョウが。」

おお、シマドジョウ属もいたのね、そんな小さな川に。

ヤマトシマなのか、もしかして例の中型種なのか・・

砂地の川だったと言っていた。

他にも、焼夷弾の筒(!)の中に、ウナギやナマズが入っていた、

小さいウナギは「糸ウナギ」と呼んでいた、

戦後ある時からアメリカザリガニが急に増えだした、

しかしそれも住めない川にその後なってしまった・・・等々。

自分にとっては、ものすごく貴重な話を聞けた。

70年前の薬院新川からすると、今の薬院新川は想像できんやろうね。

今の薬院新川からすると、70年前の薬院新川は想像できん。

だって、タガメやタダゲン、たくさんのミズスマシ、

そしてシマドジョウがいる姿なんて、あり得ない。

今の姿は、宮崎アニメでいうと

「千と千尋の神隠し」のハク、ですかねぇ。

洒落たカッコして、洒落た食いもんくったりして

我がもの顔に人間が歩いていても、

そんな光景はホンのここ数十年のこと、なんですね。