札幌を離れて、隣の石狩市へ行ってきました。

平成8年(1996年)9月に、石狩郡石狩町から市に昇格し、平成17年(2005年)には、北側にある「厚田村」と「浜益村」を編入して、現在に至っています。

その石狩市は難読地名が多いことで知られているのだけど、まず紹介するこちらの神社。

「花畔」と書いて何と読むでしょう?

素直な音読みで「かはん」ではありません。

正解はこちらを御覧ください。

読めませんよね、普通には。

地名の由来は、アイヌ語で「川下の人の漁場」を意味する「パナ・ウン・クル・ヤソッケ」 に由来するとか、単に「川下の人」を意味する「パナ・ウン・クル」に由来するとかの説があるようですが、「ヤソッケ」があるかないかの違いで、「パナ・ウン・クル」は間違いないということなんでしょうね。

「パナ・ウン・クル」がいう「川下」というのは、石狩川において、旭川市の神居古潭よりも下流という、相当な長い区間のことを指すようで、アイヌの人々の間では、旭川に近い深川、滝川あたりの人々を「パニウングル」と呼んでいたことがあるようです。

それがなぜ、遠く離れた石狩市の地名の由来になっているのか、興味深いところです。

因みに、「ヤソッケ」に関しては、ここよりずっと北の、旧厚田村の管内に「安瀬」と書いて「やそすけ」という地名があります。

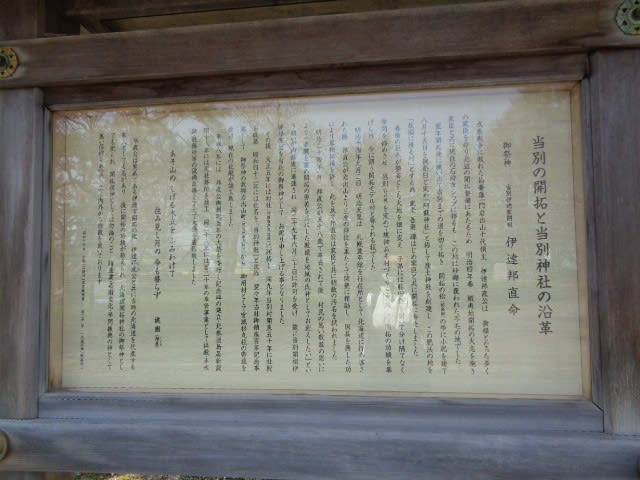

御祭神は五柱と多く、水難除け、海上・交通安全、病気平癒、地域・家内安全などの御利益があるそうです。

五柱のうち、最初は「金刀比羅之大神」を祀ったのが最初なんですね。

元々は岩手県からの入植でしたか。

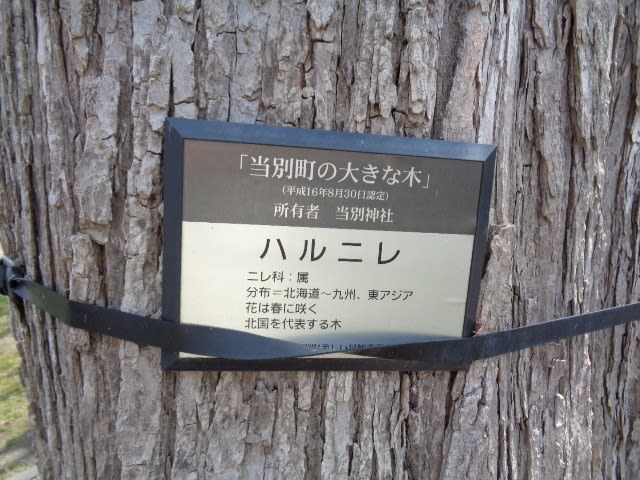

境内には沢山の記念碑があります。

最初の入植とは別に、石川県からやってきた人たちによる開拓の歴史もあるそうです。

現在の石狩市は、「石狩湾新港」の発展に伴う海運の町というイメージが強いようですが、水田により発展してきた歴史があるということは知りませんでした。

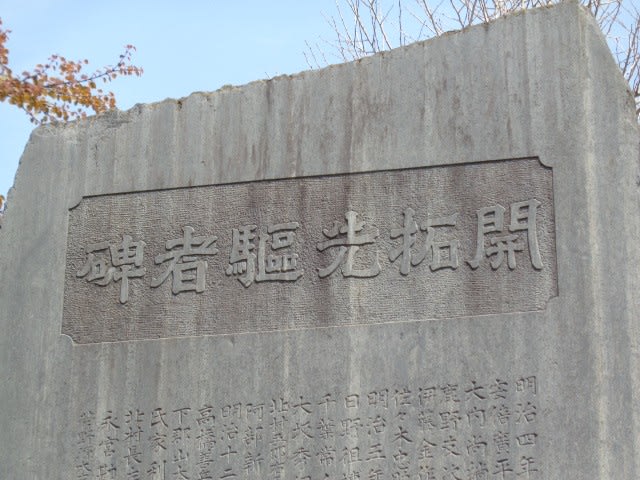

最初の入植に関する碑のようですが、「盛岡県岩手郡」って、逆(「岩手県盛岡郡」)じゃないのって思うかもしれないけど、そこは明治期の話。

現在の北海道にも、開拓使廃止直後の「三県一局時代」には、「札幌県」「函館県」「根室県」という三つの県が存在していたことがありました(明治15年(1882年)2月8日から、同19年(1886年)1月29日まで)

碑に書かれている「盛岡県下陸中国」とは、現在でいえば、岩手県北部の、「雫石町」、「葛巻町」、「岩手町」の辺りだそうです。

また石川県人による開拓の歴史が出てきましたよ。

最初の岩手県からの入植は、召募された人たちによるものだったそうだけど、石川県からも、北海道への開拓移住を考えている人たちを募集した結果、「加賀団体」という団体が入植してきたそうです。

かつて「花畔村」と呼ばれていた地域には、他にも、山口県や宮城県など、多くの地方からの開拓移民が来ていたそうです。

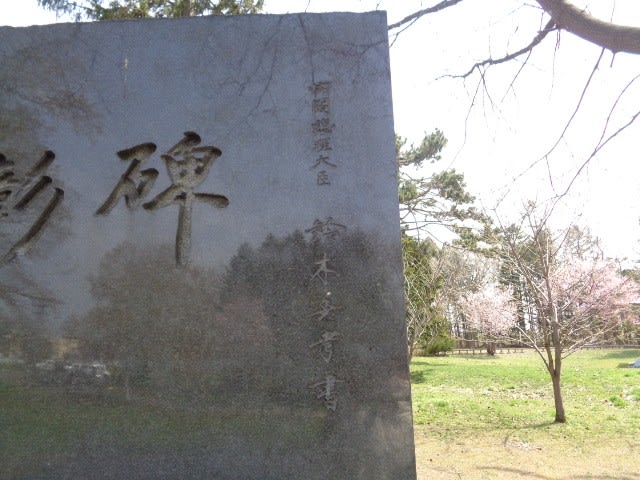

戦争や平和に関する記念碑もあります。

祀られている戦没者の戦没場所は、アリューシャン列島、樺太、中国、ガタルカナル、ニューギニア、テニアン(北マリアナ諸島)、フイリピン、ビルマ(現ミャンマー)、硫黄島、沖縄、シベリア収容所と広範囲に及んでいるそうです。