東京散策の最後は、「芝公園」とその周辺を歩いてきました。

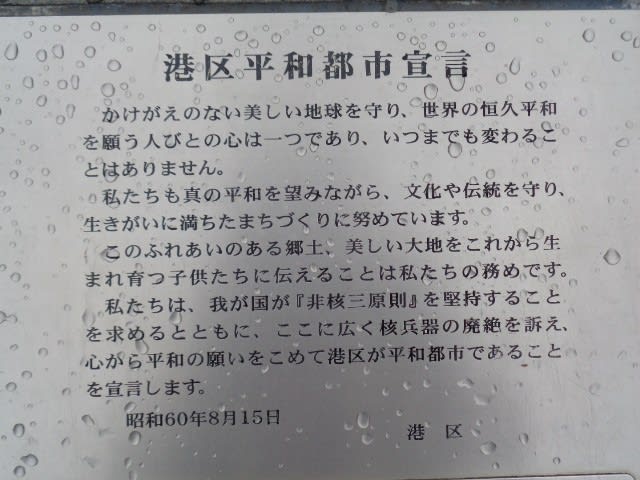

「平和の灯」というのが灯されているんですね。

これは知らなかったです。

こちらがその「平和の灯」。

広島市の「平和の灯(ともしび)」、福岡県星野村の「平和の火」、そして長崎市の「誓いの火」が合わさって灯されています。

この組み合わせを見て思い出すのが、またかよと思われそうですが、「アメリカ横断ウルトラクイズ」第14回大会(1990年(平成2年))の、「エリー」というチェックポイントでのこと。

終盤、どんどん勝ち抜けが出て、挑戦者が、「Tさん」と「Kさん」の二人だけという段階になって、「広島で灯されているのは『平和の灯』、では長崎で灯されているのは(何の火)?」という問題が出されたのだけど、このときはTさんが前問を誤答して一回休みのペナルティとなっていたため、Kさんだけがこの問題に答える権利があり、しかもKさんはこの問題に正解すれば勝ち抜けというところまで来ているという絶好のチャンスだったのだが、Kさんはボタンを押すことすらできず、結局、Tさんが直後の二問を連続正解して、鮮やかな逆転勝利を飾ったという展開でした。

なので、この解説文を読んだ瞬間、私はこのことが頭を過ぎり、「Kさんはこの灯を見たことがあるのかな。もっというと長崎でも」なんてことを思い浮かべてしまいました。

ちょっと脱線してしまいましたが、恒久的な世界平和を祈念するという思いは、いついかなるときでも決して忘れてはならないのだなということを、改めて心に刻むことができました。

続いては、芝公園から少し離れた広場へ。

ここで見つけたものは・・・。

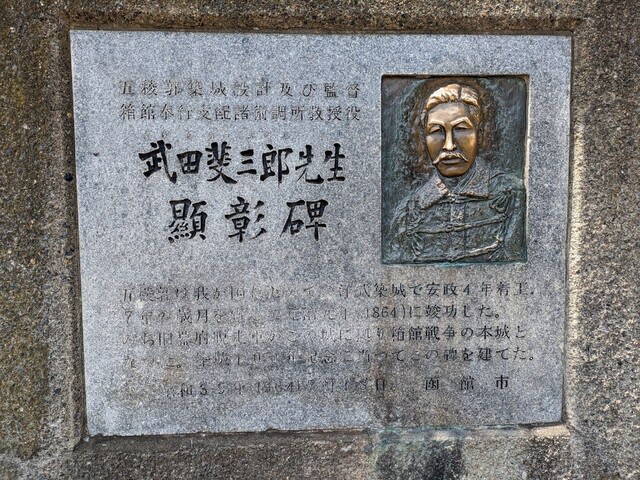

なかなかの精悍な顔つきの人物ですが、誰でしょう・・・?

4月から箱館の歴史に関するエピソードでも何度か紹介してきた、かの「ペリー提督」の像でした。

「ぺルリ」と書かれていますが、無論正しいのは「ペリー」だとしても、箱館でも、同じく「ぺルリ」だったり、あるいは「ヘロリ」などと記されている資料があって、それだけ、開国直後で英語に慣れていない人々にとって様々な聞こえ方、捉えられ方がされていたんだなということがわかります。

ここには書かれていませんが、1953年(昭和28年)に「開国百年祭」というのがあって、そのときにペリー提督の出身地であるアメリカ合衆国・ロードアイランド州ニューポート市に石灯籠を贈り、その返礼として親善の印に贈られ、1960年(昭和35年)に建立された像なのだそうです。

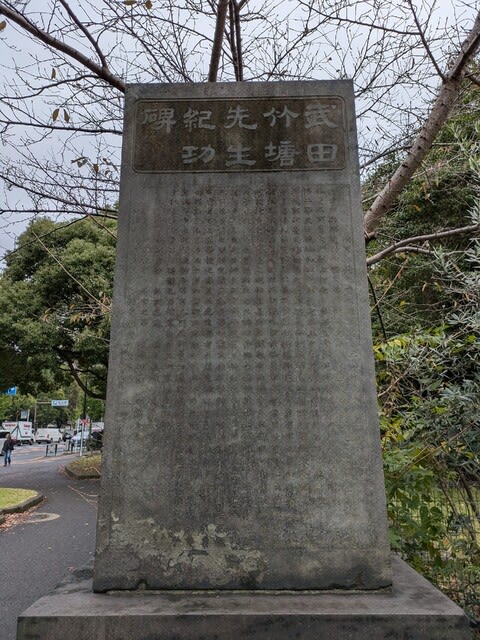

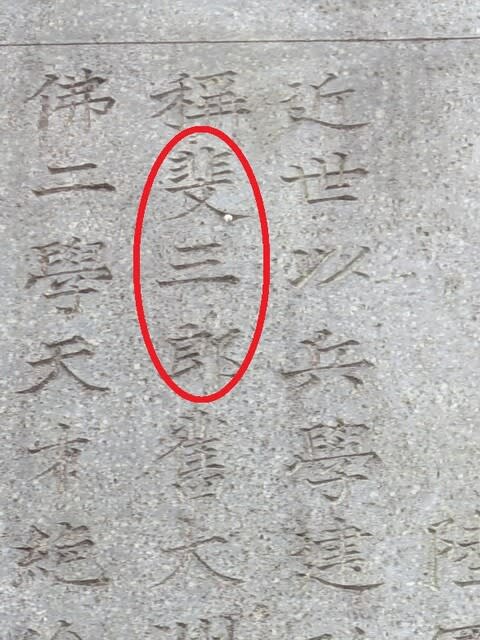

もう一つ目に入ったのがこちらの記念碑。

箱館の歴史上でも大きな足跡を残している「村垣淡路守範正」の名前が刻まれています。

「村垣範正」は、開国当座の箱館奉行の一人で、箱館奉行所を、かつての元町から五稜郭へ移転するに当たり、候補地として、具体的に現在の五稜郭のある辺りを提案したことでも知られています。

万延元年(1860年)、日米修好通商条約の批准書を交換するために結成された使節団(村垣範正は、副使としてこれに同行していたとのこと)が、米国軍艦「ポーハタン号」に乗船して渡航したことの記念碑として、100年が経過した1960年(昭和35年)に、「ぺルリ提督の像」と向かい合う形で建てられた記念碑です。

ということで、今月の東京散策紀はこれにて終了。

次回東京へはいつ行けるか分かりませんが、道外旅行としては、せっかく函館にいるので、近場だけど、また青森に行ってきたいなと思っています。

これまでは、1月とか2月の冬に行くことが多かったので、もしかすると、年明けにでも、ブラっと行ってきちゃうかもしれません。