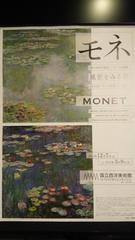

国立西洋美術館で開催中のモネ展に行きました。

国立西洋美術館とポーラ美術館の共同企画で、両館が所蔵するモネの作品を「絵画空間の構成という観点から、他の作家の作品との比較を通して、風景に注がれたモネの「眼」の軌跡を辿る」(国立西洋美術館HPより)というものです。比較としては、セザンヌ、ゴッホ、スーラ、ピサロと言った同時代の印象派や印象派に近かった画家たちの絵が展示されていました。

印象派の絵は、難しいことを考えるより、あるがままにぼんやりと鑑賞するのが好きなので、キュレータの方には申し訳ないですが、あまり企画意図とかは気にせずに館内をぶらつきました。金曜日の夜間開館時間帯は人もさほど多くないので、ゆっくりとマイペースで美術館に浸るのには最高の時空間です。私のささやかな贅沢のひと時です。

≪この程度の混み具合です≫

国立西洋美術館の常設展や松方コレクションは見たことあるのですが、ポーラ美術館は行ったことがありません。今回の展示作品のかなりがポーラ美術館所蔵のものでしたので、そのコレクションの豊富さには驚かされました。

特に、晩年の作品として有名な「睡蓮」の絵は、2枚が展示されてましたが、そのうちのポーラ美術館蔵の作品(上記添付の上段の絵)に魅かれました。遠くから見ると、水面に光が反射した描写がまるで、現実の池と睡蓮がそこにあるようです。近づくと、その輝きがスーッと消えていきます。生き物ですね。

贅沢をいえば、美術館は夜間開館の際は、もう少し閉館時間を延ばしてもらえないでしょうか?8時ではちょっと早すぎます。急いで退社しても到着は7時直前、あと1時間、せめて30分でも延ばしてもらえると、もっとゆっくりできるのですが・・・。まあ、ロンドン出羽守にはなりたくないのですが、テートモダンやロイヤルアカデミーは金曜日夜10時まで開館してくれてましたので・・・。ご検討宜しくお願いします。