欧州演奏旅行帰りのN響のおかえりなさい定期演奏会。だが、いつもの定演とは様相が違う。

週初めにN響ガイドに土曜日から金曜日の振替をお願いしたら、「今回は既に多数の金曜日への振替を受けており、お席のランクダウンの可能性高いことをご承知ください」との警告。「ランクダウンもありますので・・・」はいつもの常套句なのだが、今回はトーンが遥かに強く、何事かと身構えた。

会場に着いてみて完売であることを知る。しかもNHKホール内、いつもの中高年男性中心の聴衆と明らかに違って、女性が多数。やっぱりこれは真央君効果、と容易に想像がついた。

振替となった席は幸いなことに土曜日の定位置の隣席。これは「ありがた山でございます」。隣席は同世代ぐらいの女性二人連れ。開演前にプログラムを読んでいる私に「今日の演目は何ですか?」と気安くお尋ねいただいた。驚きは胸にしまいながら、口で説明するのは曲数も多くて大変なので、そのままプログラムをお渡しして、「今日の演目はこちらですよ」とご案内した。「え、頂いてよろしいんですか・・・」「いやいや・・・」。

そんないつもと違う雰囲気であったが、そのみんなのお目当ての藤田真央くんはシューベルトの「ロザムンデ」序曲に続いて登場。私自身は2020年11月のコロナが落ち着かない頃に定演代わりに実施されたN響演奏会以来2回目。あれから5年近くが経過してるが、子供がそのまま大人になったような自由で気取らない様子や醸し出すオーラは全く変わってなかった。

演目のドホナーニ作曲「童謡(きらきら星)の主題による変奏曲」の演奏は、真央くんの外見そのものの、天真爛漫で伸びやかで清らかな美しさ。決して強い打鍵なようには見えないが、音がとっても明瞭に濁りなく3階席まで届いてきた。

オーケストラとの合わせも無理なく無駄なく一体化している中で、真央君の個性がしっかり輝いているのも素晴らしい。この作品、冒頭にオーケストラによる重厚な音楽が暫し続くが、真央君はオケを向いて一心に見つめ、奏でられる音楽を心から楽しんでいる。この様子は何か大谷翔平が野球を楽しんでいるのと同じような雰囲気を感じた。まさに天才とはこういう人達を指すのだろう。

アンコールはデオダ・ド・セヴラックの「ポンパドゥール夫人へのスタンス」という全く知らない楽曲だが、こちらも優雅ながらに聴衆の心をつかんで離さない演奏。ほんと素晴らしいピアニストだ。

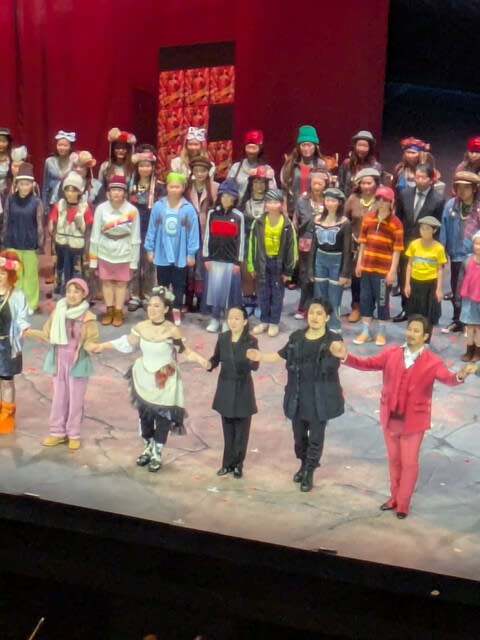

後半はR. シュトラウスの代表的オペラ作品をまとめた2曲。今回N響初登場でオペラを得意としている女性指揮者ギエドレ・シュレキーテならではの選曲。

「影のない女」は、昨年、物議を醸したコンヴィチュニー演出の二期会オペラの観劇以来だが、改めてこの音楽の美しさやダイナミックさが理解できた演奏だった。トロンボーンによるバラクの愛の歌も耳に残る。

シュレキーテは欧州人としては中背だと思うが、姿勢よく、腕もいっぱいに伸ばして大きく指揮して、ダイナミックに音楽を創る。一方で、これはシュレキーテ故か、N響の演奏によるものなのか、はたまた私の耳が悪いのか分からないが、盛り上がり箇所において、やや散らかって普段のN響らしい凝集された演奏とは少し異なっていたような気がした。

それは、最後の「ばらの騎士組曲」も然りで、もちろん、美しさと切なさと楽しさが織り込まれたこの楽曲のすばらしさは十分に堪能した上で、どうも音楽がフォーカスしきれてないような印象を持ったところはあった。

いずれにしても、ちょっと気になったという程度であって、この日の初登場のシュレキーテ、素晴らしい真央君の演奏、プログラム全体のつくりの魅力など、印象に残る定期演奏会であったことは間違いない。

定期公演 2024-2025シーズンCプログラム

第2038回 定期公演 Cプログラム

2025年5月30日(金) 開演 7:00pm [ 開場 6:00pm ]

NHKホール

シューベルト/「ロザムンデ」序曲

ドホナーニ/童謡(きらきら星)の主題による変奏曲 作品25*

R. シュトラウス/歌劇「影のない女」による交響的幻想曲

R. シュトラウス/歌劇「ばらの騎士」組曲

[アンコール曲]

5/30:デオダ・ド・セヴラック/ポンパドゥール夫人へのスタンス

ピアノ:藤田真央

指揮:ギエドレ・シュレキーテ

ピアノ:藤田真央*

Subscription Concerts 2024-2025Program C

No. 2038 Subscription (Program C)

Friday, May 30, 2025 7:00pm [ Doors Open 6:00pm ]

NHK Hall

Schubert / Rosamunde, overture

Dohnányi / Variations on a Nursery Tune, Op. 25*

R. Strauss / Symphonic Fantasy from Die Frau ohne Schatten (The Woman Without a Shadow)

R. Strauss / Suite from Der Rosenkavalier (The Rose-Bearer)

[Encore]

May 30: Déodat de Sévérac / Stances à Madame de Pompadour

Piano: Mao Fujita

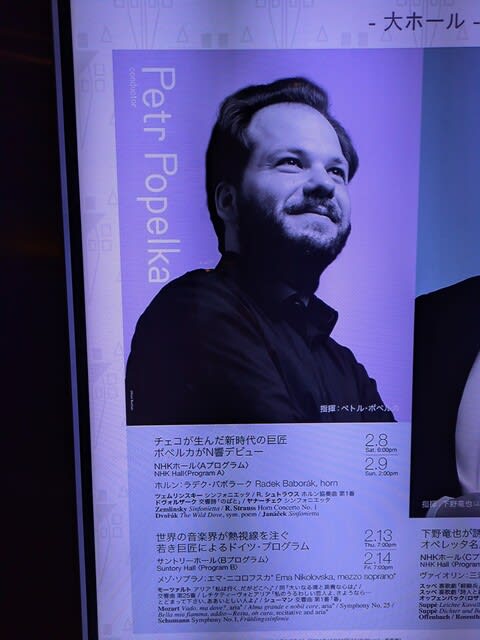

ポペルカとN響の2つ目のプログラムはモーツァルトとシューマンの組合せです。

ポペルカとN響の2つ目のプログラムはモーツァルトとシューマンの組合せです。