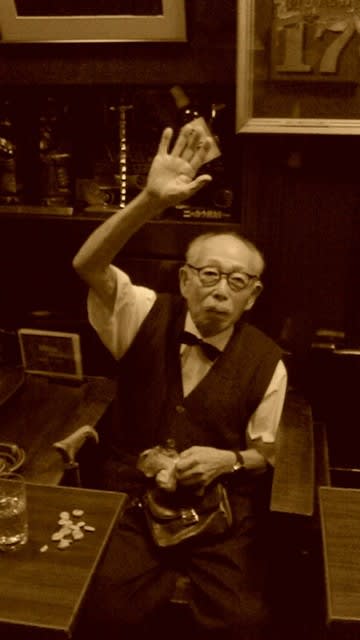

(photo/

source)

夜おそくまで、おじいさんは仕事をしていました。寒い冬のことで、外には雪がちらちらと降っていました。風にあおられて、そのたびにさらさらと音をたてて、窓の障子にあたるのが聞えました。

家の内に、ランプの火はうす暗く灯っていました。そして、おじいさんが槌で藁を叩く音が、さびしいあたりにおりおり響いたのであります。

このおじいさんは、たいそう酒が好きでしたが、貧しくて毎晩のようにそれを飲むことができませんでした。それで夜なべに、こうして草鞋を造ってこれを町に売りにゆき、帰りに酒を買ってくるのを楽しみにしていたのであります。

野原も、村も、山も、もう雪で真っ白でありました。おじいさんは、毎晩根気よく仕事を続けていたのであります。

おじいさんは、しんとした外のけはいに耳を傾けながら、「また、だいぶ雪が積ったとみえる。」と、独りごとをしました。そしてまた、仕事をしていたのであります。

このとき、なにか窓の障子にきて突きあたったものがあります。雪のかかる音にしては、あまり大きかったので、おじいさんはなんだろうと思いました。

これはきっとすずめかやまがらが、迷って飛んできたのだろう。こう思っておじいさんは障子を開けてみますと、暗い外からはたして、一羽の小鳥が部屋のうちに飛び込んできました。

小鳥はランプのまわりをまわって、おじいさんが仕事をしていた藁の上に降りて、すくんでしまいました。

「まあ、かわいそうに、この寒さではいくら鳥でも困るだろう。」と、おじいさんは小鳥に近づいて、よくその鳥を見ますとそれは美くしい、このあたりではめったに見られない-こまどり-でありました。

「おお、これはいいこまどりだ。おまえはどこから逃げてきたのだ。」と、おじいさんはいいました。

こまどりは、野にいるよりはたいてい人家に飼われているように思われたからです。おじいさんはちょうど籠の空いているのがありましたので、それを出してきて口を開いて小鳥のそばにやると、籠に慣れているとみえてこまどりはすぐに籠の中へはいりました。

おじいさんは小鳥が好きで、以前にはいろいろな鳥を飼った経験がありますので、雪の下から青菜を取ってきたり、川魚の焼いたのを擂ったりして、こまどりに餌を作ってやりました。

こまどりはすぐにおじいさんに馴れてしまいました。おじいさんは自分の寂しさを慰さめてくれるいい小鳥が家に入ってきたものと喜んでいました。

あくる日からおじいさんは、こまどりに餌を作ってやったり、水をやったりすることが楽しみになりました。そして太陽がたまたま雲間から出て、暖かな顔つきで晴れ晴れしくこの真白い世の中を眺めますときは、おじいさんはこまどりの入っている籠をひなたに出してやりました。こまどりは不思議そうに雪のかかった外の景色を頭を傾むけて眺めていました。そして日が暮れてまたあたりがもの寂く暗くなったときは、おじいさんはこまどりの入っている籠を家の中に入れて、自分の仕事場のそばの柱にかけておきました。

二、三日すると、こまどりはいい声で鳴きはじめたのであります。それはほんとうに響きの高い、いい声でありました。

おそらくだれでもこの声を聞いたものは、思わず足を留めずにはいられなかったでしょう。おじいさんもかつてこんないいこまどりの声を聞いたことがありませんでした。

ある日のこと、酒屋の小僧がおじいさんの家の前を通りかかりますと、こまどりの鳴く声を聞いてびっくりしました。それは主人が大事に大事にしていた、あのこまどりの声そっくりであったからです。主人のこまどりは、雪の降る朝、子供が籠の戸を開けて逃がしたのでした。

「こんなに、いい声のこまどりはめったにない。」

と、主人はいつも自慢をしていました。その鳥がいなくなってから主人はどんなに落胆をしたことでありましょう。

「どこへあの鳥は行ったろう。」と、主人は朝晩言っているのでした。

小僧は、思いがけなくこのこまどりの鳴き声を、道を通りすがりに聞きましたので、さっそくおじいさんの家へやってきました。

「お宅のこまどりは前からお飼いになっているのでございますか?」と、小僧は尋ねました。仕事をしていたおじいさんは頭を振って、

「いや、このこまどりは雪の降る寒い晩にどこからか窓の灯りを見て飛んできたのだ。きっとどこかに飼ってあったものが逃げてきたと思われるが、小僧さんになにか心あたりがありますか。」と、おじいさんはいいました。

小僧は、これを聞いて、

「そんなら、私の家のこまどりです……。」と、彼は、雪の降る日に子供が逃がしたこと、主人がたいそう悲しがって毎日いい暮らしていることなどを話しました。

おじいさんは、柱にかかっているこまどりの籠をはずしてきました。

「このこまどりに見覚えがあるか。」と、小僧に尋ねました。

小僧は、自分が朝晩餌をやったり水を換えてやったこともあるので、よくその鳥を覚えていましたから、はたしてそのこまどりに違いないかどうかと調べてみました。すると、その毛色といい、ようすといい、まったく同じ鳥でありましたので、

「おじいさん、この鳥に相違ありません。」といいました。

「そんなら早くこの鳥を持って帰って主人を喜ばしてあげたがいい。」と、おじいさんはいいました。

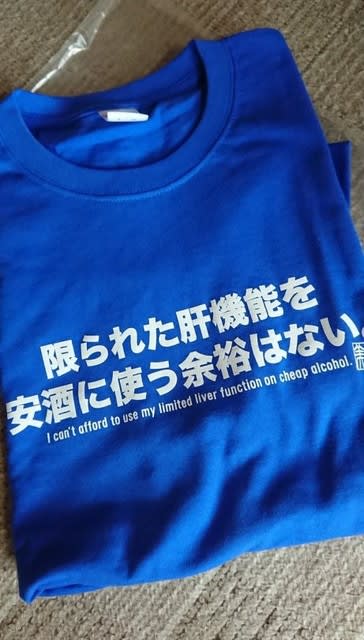

小僧は、正直なやさしいおじいさんに感心しました。お礼を言ってこまどりを貰って家から出かけますと、外の柱に酒徳利がかかっていました。それは、空の徳利でありました。

「おお、おじいさんは酒が好きとみえる。どれ、主人に話をして、お礼に酒を持ってきてあげましょう。」と思って、小僧はその空の徳利をも一緒に家へ持って帰りました。

主人は、いっさいの話を小僧から聞いて、どんなに喜んだかしれません。「おじいさんにこれから、毎日徳利にお酒を入れて持ってゆくように。」と、小僧にいいつけました。

小僧は、徳利の中へ酒を入れておじいさんのところへ持って参りました。

「おじいさん、柱にかかっていた徳利にお酒を入れてきました。どうかめしあがってください。」といいました。

おじいさんは、喜びましたがそんなことをしてもらっては困るからといいました。

「私は、町へ草鞋を持っていって帰りに酒を買おうと思って、徳利を柱にかけておいたのだ。」と、おじいさんはいいました。

小僧は、主人のいいつけだからといって酒の入っている徳利をまた柱にかけて、

「おじいさん、酒がなくなったら、やはりこの柱に空の徳利をかけておいてください。」といいました。

おじいさんは酒が好きでしたから、せっかく持ってきたものをと思って、さっそく徳利を取ってすぐに飲みはじめたのであります。

酒を飲むと、おじいさんは本当にいい気持ちになりました。いくら家の外で寒い風が吹いても雪が降っても、おじいさんは火の傍らで酒を飲んでいると暖かであったのです。

酒さえあればおじいさんは、寒い夜を夜なべまでして草鞋を造ることもしなくてよかったので、それから夜も早くから床に入って眠ることにしました。おじいさんは眠りながら、吹雪が窓にきてさらさらと当る音を聞いていたのであります。

あくる朝、おじいさんは目を覚ましてから戸口に出て柱を見ますと、きのう空の徳利を掛けておいたのに、いつのまにかその徳利の中には酒がいっぱい入っていました。

「こんなにしてもらっては気の毒だ。」と、おじいさんは初めのうちは思いましたが、いつしか毎日酒のくるのを待つようになって、仕事は早く片づけてあとは火の傍らでちびりちびりと酒を飲むことを楽しみとしたのであります。

ある日のこと、おじいさんは柱のところにいってみますと、空の徳利が懸っていました。

「これはきっと小僧さんが忘れたのだろう。」と思いました。

しかし、その翌日もその翌日もそこには、空の徳利がかかっていました。

「ああきっと長いあいだ酒をくれたのだが、もうくれなくなったのだろう。」と、おじいさんは思いました。

おじいさんは、また自分から働いて酒を買わねばならなくなりました。そこで夜は遅くまで夜なべをすることになりました。

「なんでも他人の力をあてにしてはならぬ。自分で働いて自分で飲むのがいちばんうまい。」と、おじいさんは知ったのであります。

しばらくたつと酒屋の小僧がやってきました。

「実は、せんだってまたこまどりがどこかへ逃げてしまったのです。もうここへはやってきませんか?」といいました。

おじいさんはそれではじめてもう酒を持ってきてくれないことがわかったような気がしました。

「どうして大事なこまどりを二度も逃がしたのですか。」と、おじいさんは怪しみました。

「こんどは主人が、ぼんやりかごの戸を開けたままわき見をしているうちに外へ逃げてしまったのです。」と、小僧は答えました。

「それがもしおまえさんが逃がしたのならたいへんだった。」と、おじいさんは笑って、

「どんな人間にもあやまちというものがあるものだ。」といいました。

おじいさんは毎晩夜遅くまで仕事をしたのであります。また折々ひどい吹雪もしたのでした。

おじいさんはうす暗いランプのしたで藁をたたいていました。吹雪がさらさらと窓に当る音が聞こえます。

「ああ、こんやのような晩であったな。こまどりが吹雪のなかを灯りを目あてに飛び込こんできたのは。」と、おじいさんはひとり言をしていました。

ちょうどそのとき、おりもおり窓の障子にきてぶつかったものがあります。バサ、バサ、バサ……おじいさんはその刹那、すぐに、小鳥だ……こまどりだ……と思いました。そして急いで障子を開けてみますと、窓のなかへ小鳥が飛びこんできてランプのまわりをまわり、いつかのように藁の上に降りて止まりました。

「こまどりだ!」と、おじいさんは思わず叫んだのです。

おじいさんは、このまえにしたように、また、かごの空いたのを持ってきて、その中にこまどりを移しました。それから雪を掘って青菜を取り、また川魚の焼いたのをすったりして、こまどりのために餌をつくってやりました。

おじいさんは、そのこまどりはいつかのこまどりであることを知りました。

そしてそれを酒屋の小僧に渡してやったら主人がどんなに喜ぶだろうかということを知りました。

そればかりではありません。おじいさんはこのこまどりを酒屋へやったら、先方はまた大いに喜こんで、いままでのように毎日自分の好きな酒を持ってきてくれるに違いないということを知りました。

おじいさんはどうしたらいいものだろうと考えました。

こまどりは、おじいさんの処へ来たのを嬉しがるように見えました。そしてそのあくる日からいい声を出だして鳴いたのであります。

おじいさんは、このこまどりの鳴き声を聞きつけたら今にも酒屋の小僧が飛んでくるだろうと思いました。

寒い寂しかった長い冬も、もうやがて逝こうとしていたのであります。たとえ吹雪はしても空の色に早や春らしい雲が晩方などに見られることがありました。

「もうじきに春になるのだ。」と、おじいさんは思いました。

山からいろいろの小鳥が里に出てくるようになりました。日の光は日増しに強くなって空に高く輝いてきました。おじいさんはこまどりの籠をひなたに出してやると、さも広々とした大空の色を懐かしむように、こまどりは首を傾むけて止まり木にとまって、じっとしていました。

「ああ、もう春だ。これからはそうたいした吹雪もないだろう。昔は広い大空を飛んでいたものを一生こんな狭い籠の中に入れておくのはかわいそうだ。おまえは籠から外へ出たいか?」と、おじいさんはこまどりに向って言っていました。

こまどりは、しきりに外の世界に憧れていました。そしてすずめや他の小鳥が木の枝にきて止まっているのを見て、羨やましがっているような様子に見えました。

おじいさんは、酒屋へ行って籠の中に住むのと、また、広い野原に帰って、風や雨の中を自由に飛んで住むのと、どちらが幸福であろうかと、小鳥について考えずにはいられませんでした。

また、酒の好きなおじいさんは、この小鳥を酒屋に持っていってやれば、これから毎日自分は夜なべをせずに酒が飲めるのだということをも思わずにはいられませんでした。しかしおじいさんはついにこまどりに向って、

「さあ、早く逃げてゆけ……そして、人間に捕まらないように、山の方へ遠くゆけよ。」といって、かごの戸を開けてやりました。

もう気候も暖くなったのでこまどりは勇んで夕暮がたの空を、陽の落る方に向って飛んでゆきました。

そののちまた吹雪の夜はありましたけれど、こまどりは、それぎり帰ってはきませんでした。

-小川未明「こまどりと酒」より