(仮題)『島田清次郎よ、お前は何者だ』(2)

2019年1月

<1>島田清次郎の出生

島田清次郎(戸籍は嶋田)は1899年に、石川県美川町南町で、海漕業を営む島田常吉とみつの間に生まれた。

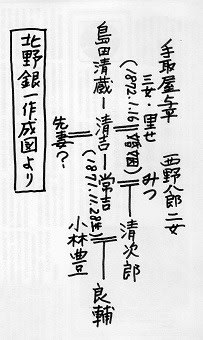

石川ルーツ交流館(美川南町)の資料によれば、清次郎の祖父=島田清吉、祖母=手取屋里せ(島田屋与平の娘)となっているが、北野銀一さんは、清次郎の父・常吉は祖父・清吉と祖母・里せが婚姻届けを出した1872年1月16日の49日前、1871年11月28日に生まれているから、祖父・清吉の「先妻」との間の子ではないかと推測している。しかしその「先妻」についてはまったく情報がない。

父・常吉の出生届は1871年11月、祖父・清吉と祖母・里せの婚姻届は1872年1月で、明治維新直後の混乱期であり、戸籍登記手続きがきちんとおこなわれていたのかは疑いが残る。祖母・里せが父・常吉を生んだ後に祖父・清吉の妻として入籍したことも考えられる。

『早春』(89頁)に、「3月28日、手取与平さんへ行く」との記述があり、島清は祖母・里せの実家=手取屋与平のひ孫として、大切に扱われていたであろう。美川町の手取屋姓といえば、筆者には小中学生時の同級生がおり、公安事件で弁護を引き受けてくれた弁護士もいる。

筆者の祖父助次郎は1863年に四十物商・吉三郎と津ゆの養子として迎えられ、吉三郎の後を継ぎ1892年ごろ、手取川にほど近い中町に店を出した。四十物(塩乾物)に加えて、肥料や米を商うようになったが、日露戦争後の1906年に商売に失敗し、中町の店や浜納屋を手放し、南町で米穀商を続けた。

島清の父常吉は1901年に海難事故で死亡し(31歳)、母みつは祖母とともに南町で旅館業をいとなむが、1904年祖母の死を機会に島清母子は金沢野町に転居した。助次郎商店と島清旅館は徒歩数分の距離であり、それぞれ四十物商と旅館業であり、取り引きはあっただろうと推測している。このように筆者にとっても、島清は極めて近い存在である。

<2>島清少年期の社会的背景

島清が生まれたころの日本は1894年日清戦争(賠償金と台湾略奪)後の、強兵富国政策を推しすすめ、資本主義を強引に成熟させる過程であり、それは天皇制暴力を背骨にした弾圧と専制の政治支配の時代であった。島清が生まれる直前の1897年は凶作と恐慌が重なり、労働者農民の生活は困窮を極め、労働組合の結成・争議が相次ぎ(近代的労働運動の開始)、社会主義思想も広がった。

政府は労働者階級のたたかいを予防するために、1900年治安警察法(労働組合死刑法)を公布しし、1901年社会民主党(片山潜、安部磯雄、木下尚江、幸徳秋水ら)結成にたいして、第8条2項により即日禁止処分にした。

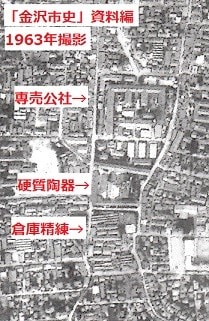

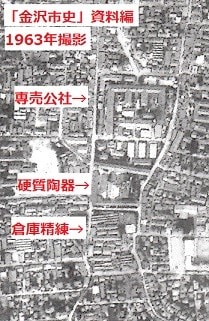

石川県は農業を中心とした産業構造をもつ後進地域であったが、1900年代に入って、金沢市内に日本硬質陶器、津田駒、石川製錬などが設立され、労働者層が形成され、さまざまな職種での争議・ストライキが多発していった。

島清が野町小学校から金沢第二中学校に進学した1912年には、長町の日本硬質陶器でストライキが起きている。『地上』第2部では、<(370P)陶器会社…角のやうに2本の煙突がにゆつとつき出てゐ、烈風に流るる煤煙のうねりがまきこまれ、機械の壮大な音響が周囲を巻き込むやうに、ごおつと力を帯びて聴えてゐた>と書かれ、

映画『地上』(1957年)では、日本硬質陶器の争議が描かれ、少年島清が会社に立てこもる友人に会うために、塀を乗り越えていく様子が描かれている。

写真:左から石川県立金沢第二中学校、日本硬質陶器所在地、日本硬質陶器

古地図(1956年住宅地図、1924年航空写真など)を見ると、当時の日本硬質陶器は専売公社(現玉川図書館)の南側(現玉川公園)に本社・工場があり、職工600人が働いていたが、今は松任駅西側に移転し、社名はニッコーに変わっている。

1914年には第1次世界大戦が始まり、『地上』第2部では、<(101P)ヨーロッパの戦争のために紙やぼろの原料品が騰貴し、金持の処へはめっぽうもなく金がおちるので物価は高くなる>と書き、戦争による市民生活の困窮を伝え、

『地上』第1部では、中学生の島清に<(205P)ぼくは貧乏ですから政治家になります。…貧乏を退治することです。貧乏を此の世から絶滅することです。僕は多くの人間が貧乏な為に苦しんでゐることを知ってゐます>と言わしめている。

このように、日本資本主義の激動と明暗のなかで、島清は労働運動などの刺激を受けながら成長していった。その後も、1914年(15歳)金沢郵便局電信電話工スト、友愛会金沢支部結成、1917年金沢立憲青年会結成、1918年米騒動(金沢東山の宇多須神社3000人、兼六園3000人―後述)、金沢電気電工スト、1919年友愛会尾小屋支部結成・尾小屋鉱山スト、新人会金沢支部結成、1920年金沢専売局スト、尾小屋鉱山スト、賀川豊彦講演会(800人)、1921年金沢最初のメーデー・デモ(六斗広見から野町駅へ)などが続いている。

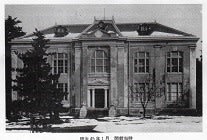

写真:左から呉竹文庫貸し出し帖、石川県立図書館

<3>島田清次郎の思想形成過程

①島清の日記とは

島清はどのような著書を読んで、資本主義批判・社会主義論を主体化していったのだろうか。杉森久英は『天才と狂人の間』(1962年)のなかで、29頁には「彼は日記帳を開いて書きつける…」、77~87頁にかけては1922年ごろの「日記」から何カ所も引用している。しかし、杉森以外は誰もこの「日記」を目にしていない。『誰にも愛されなかった男』の風野春樹も、『地上』復刻版の解説を担当した柏木隆法も「見ていない」と書いている。七尾市立図書館の杉森久英文庫にも、石川県近代文学館にも存在しないのである。一体何処へ行ってしまったのだろう。

しかし、いろいろ読んでいくと、島清の「日記+創作メモ」として、1916~19年にかけての『早春』、1920年についての『閃光雑記』が公刊されており、1921年についの遺品『雑記帳』は石川近代文学館に遺され、この3冊で、1916年(16歳)から1921年(22歳)までの6年間の島清を知ることができる。杉森が引用する「日記」はその後の1922年ごろのものであろう。

②中学生時代の読書

杉森久英は「島清が呉竹文庫によく通った」と書いているが、これは事実に反するのではないか。呉竹文庫とは実業家熊田源太郎が開いた美川湊町にある私設図書館である。2019年1月13日に呉竹文庫を訪問し確認したが、一般公開は1915年以降であり、島清の「利用者カード」はないということだった。また1919年2月以降、図書の貸し出しが始まったが、「貸出記入簿」にも島清の名前はない。

呉竹文庫と橋一つ隔てた美川町には父方祖母の実家(手取屋家)があり、交通関係があったとしても、島清が金沢第二中学校に通い、暁烏敏を訪問していたころ(1914年ごろ)は、呉竹文庫はまだ一般公開されていなかった。

1916年ごろ東京から帰り、元車町で暮らしていたころには、呉竹文庫は一般公開されていたが、極貧生活を強いられていた島清に、たびたび汽車に乗って美川町まで出かけて行くお金と時間があっただろうか。

ちなみに、呉竹文庫の書棚には、島清の著作として『大望』と『革命前後』しか見つからなかった(2019年1月訪問)。熊田源太郎は地元出身の島清をそれほど評価していなかったようだ。また、『中外日報』がダンボール2箱あったが、1930~1937年分であり、島清の『死を超ゆる』が掲載された1917年分がなかったのは残念である。1920年以降の『東京朝日新聞』が揃っていたが、閲覧も写真撮影も不可ということで、空しく帰ってきた。

島清は美川から金沢野町(1904~1915年)に転居し、元車町(1916年ごろ)、上胡桃町(現小将町、1919年ごろ)、高岡町(1922年)、穴水町(現長土塀町、1922年ごろ)など、金沢市内を転々としており、いずれからも徒歩圏内の兼六園には1912年に開設された石川県立図書館があり、そこで書籍を漁っていたのではないだろうか。

風野春樹によれば、金沢二中時代の島清は夏目漱石、森鴎外、幸田露伴、国木田独歩、二葉亭四迷を読んでいたという。橋場忠三郎の『自伝』によれば、金沢二中・金沢商業時代の島清は、高山樗牛、ニーチェ、ドストエフスキーの『虐げられし人々』、『罪と罰』、『カラマゾフの兄弟』、『貧しき人々』などを読んでいた(小林輝冶著『島田清次郎の中学時代―その知られざる側面』)。しかしまだ、社会科学系の書籍には接してはいないようだ。

③青年期の読書歴

1916~19年(17~20歳)に書かれた日記・創作メモ『早春』(1920年発行)のなかにはたくさんの著者と書籍が出て来る。宗教系、哲学系、経済学系の人物や書籍が多数見られる。宗教家・宗教書ではマホメット、孔子、親鸞(『歎異抄』)、クリスト、日蓮、釈迦、易経、詩経。哲学系ではニーチェ、ドフトエフスキー、ソクラテス、トルストイ、エマーソン(思想家、哲学者)、エドワード・カーペンタア(社会主義思想家)、エレン・ケイ(社会思想家)、クロポトキン(『相互扶助論』)、カーライル(『衣服哲学』)、メレジュコフスキー(思想家)。経済学系では福田徳三(『経済学考証』)、左右田喜一郎(『経済哲学の諸問題』)など。

1919年の『地上』第1部には、マキシム・ゴルキイ、クロポトキンの名前が出ており、1920年の『二つの道』や1921年の『地上』第3部には、マルクス『資本論』について記載されており、島清は1919年以前には確実に社会科学系の書籍に接していた。

杉森久英は『天才と狂人の間』のなかで、1920年以降の島清の読書歴として、『唯一者とその所有』(シュティルナー)、『天と地の間』(ルードウィヒ)、『天人論』(黒岩涙香)、『近世経済思想史論』(河上肇)、『社会主義批判論』(エリスバーカー)、『国家論』(平松市蔵)、『ギルド社会主義の理論と政策』(コール)、『我が宗教』(トルストイ)、『ミンナ・フォン・ハルンヘルム』(レッシング)、『たくみと恋』(シラー)、『ヘンリ四世』(シェークスピア)、『戦争と平和』(トルストイ)、『白痴』(ドストエフスキー)、『理想国』(プラトン)などを挙げている。

注:シュティルナー=個人主義的無政府主義者。マルクスやエンゲルスに影響を与えたヘーゲル左派に属す。大杉栄著『唯一者 マクス・スティルナー論 』(1912年)

注:ギルド社会主義=国家や資本主義に反対し、労働組合を基盤につくられた産業の民主主義的連合によって、自治的社会主義をめざす運動。

2019年1月

<1>島田清次郎の出生

島田清次郎(戸籍は嶋田)は1899年に、石川県美川町南町で、海漕業を営む島田常吉とみつの間に生まれた。

石川ルーツ交流館(美川南町)の資料によれば、清次郎の祖父=島田清吉、祖母=手取屋里せ(島田屋与平の娘)となっているが、北野銀一さんは、清次郎の父・常吉は祖父・清吉と祖母・里せが婚姻届けを出した1872年1月16日の49日前、1871年11月28日に生まれているから、祖父・清吉の「先妻」との間の子ではないかと推測している。しかしその「先妻」についてはまったく情報がない。

父・常吉の出生届は1871年11月、祖父・清吉と祖母・里せの婚姻届は1872年1月で、明治維新直後の混乱期であり、戸籍登記手続きがきちんとおこなわれていたのかは疑いが残る。祖母・里せが父・常吉を生んだ後に祖父・清吉の妻として入籍したことも考えられる。

『早春』(89頁)に、「3月28日、手取与平さんへ行く」との記述があり、島清は祖母・里せの実家=手取屋与平のひ孫として、大切に扱われていたであろう。美川町の手取屋姓といえば、筆者には小中学生時の同級生がおり、公安事件で弁護を引き受けてくれた弁護士もいる。

筆者の祖父助次郎は1863年に四十物商・吉三郎と津ゆの養子として迎えられ、吉三郎の後を継ぎ1892年ごろ、手取川にほど近い中町に店を出した。四十物(塩乾物)に加えて、肥料や米を商うようになったが、日露戦争後の1906年に商売に失敗し、中町の店や浜納屋を手放し、南町で米穀商を続けた。

島清の父常吉は1901年に海難事故で死亡し(31歳)、母みつは祖母とともに南町で旅館業をいとなむが、1904年祖母の死を機会に島清母子は金沢野町に転居した。助次郎商店と島清旅館は徒歩数分の距離であり、それぞれ四十物商と旅館業であり、取り引きはあっただろうと推測している。このように筆者にとっても、島清は極めて近い存在である。

<2>島清少年期の社会的背景

島清が生まれたころの日本は1894年日清戦争(賠償金と台湾略奪)後の、強兵富国政策を推しすすめ、資本主義を強引に成熟させる過程であり、それは天皇制暴力を背骨にした弾圧と専制の政治支配の時代であった。島清が生まれる直前の1897年は凶作と恐慌が重なり、労働者農民の生活は困窮を極め、労働組合の結成・争議が相次ぎ(近代的労働運動の開始)、社会主義思想も広がった。

政府は労働者階級のたたかいを予防するために、1900年治安警察法(労働組合死刑法)を公布しし、1901年社会民主党(片山潜、安部磯雄、木下尚江、幸徳秋水ら)結成にたいして、第8条2項により即日禁止処分にした。

石川県は農業を中心とした産業構造をもつ後進地域であったが、1900年代に入って、金沢市内に日本硬質陶器、津田駒、石川製錬などが設立され、労働者層が形成され、さまざまな職種での争議・ストライキが多発していった。

島清が野町小学校から金沢第二中学校に進学した1912年には、長町の日本硬質陶器でストライキが起きている。『地上』第2部では、<(370P)陶器会社…角のやうに2本の煙突がにゆつとつき出てゐ、烈風に流るる煤煙のうねりがまきこまれ、機械の壮大な音響が周囲を巻き込むやうに、ごおつと力を帯びて聴えてゐた>と書かれ、

映画『地上』(1957年)では、日本硬質陶器の争議が描かれ、少年島清が会社に立てこもる友人に会うために、塀を乗り越えていく様子が描かれている。

写真:左から石川県立金沢第二中学校、日本硬質陶器所在地、日本硬質陶器

古地図(1956年住宅地図、1924年航空写真など)を見ると、当時の日本硬質陶器は専売公社(現玉川図書館)の南側(現玉川公園)に本社・工場があり、職工600人が働いていたが、今は松任駅西側に移転し、社名はニッコーに変わっている。

1914年には第1次世界大戦が始まり、『地上』第2部では、<(101P)ヨーロッパの戦争のために紙やぼろの原料品が騰貴し、金持の処へはめっぽうもなく金がおちるので物価は高くなる>と書き、戦争による市民生活の困窮を伝え、

『地上』第1部では、中学生の島清に<(205P)ぼくは貧乏ですから政治家になります。…貧乏を退治することです。貧乏を此の世から絶滅することです。僕は多くの人間が貧乏な為に苦しんでゐることを知ってゐます>と言わしめている。

このように、日本資本主義の激動と明暗のなかで、島清は労働運動などの刺激を受けながら成長していった。その後も、1914年(15歳)金沢郵便局電信電話工スト、友愛会金沢支部結成、1917年金沢立憲青年会結成、1918年米騒動(金沢東山の宇多須神社3000人、兼六園3000人―後述)、金沢電気電工スト、1919年友愛会尾小屋支部結成・尾小屋鉱山スト、新人会金沢支部結成、1920年金沢専売局スト、尾小屋鉱山スト、賀川豊彦講演会(800人)、1921年金沢最初のメーデー・デモ(六斗広見から野町駅へ)などが続いている。

写真:左から呉竹文庫貸し出し帖、石川県立図書館

<3>島田清次郎の思想形成過程

①島清の日記とは

島清はどのような著書を読んで、資本主義批判・社会主義論を主体化していったのだろうか。杉森久英は『天才と狂人の間』(1962年)のなかで、29頁には「彼は日記帳を開いて書きつける…」、77~87頁にかけては1922年ごろの「日記」から何カ所も引用している。しかし、杉森以外は誰もこの「日記」を目にしていない。『誰にも愛されなかった男』の風野春樹も、『地上』復刻版の解説を担当した柏木隆法も「見ていない」と書いている。七尾市立図書館の杉森久英文庫にも、石川県近代文学館にも存在しないのである。一体何処へ行ってしまったのだろう。

しかし、いろいろ読んでいくと、島清の「日記+創作メモ」として、1916~19年にかけての『早春』、1920年についての『閃光雑記』が公刊されており、1921年についの遺品『雑記帳』は石川近代文学館に遺され、この3冊で、1916年(16歳)から1921年(22歳)までの6年間の島清を知ることができる。杉森が引用する「日記」はその後の1922年ごろのものであろう。

②中学生時代の読書

杉森久英は「島清が呉竹文庫によく通った」と書いているが、これは事実に反するのではないか。呉竹文庫とは実業家熊田源太郎が開いた美川湊町にある私設図書館である。2019年1月13日に呉竹文庫を訪問し確認したが、一般公開は1915年以降であり、島清の「利用者カード」はないということだった。また1919年2月以降、図書の貸し出しが始まったが、「貸出記入簿」にも島清の名前はない。

呉竹文庫と橋一つ隔てた美川町には父方祖母の実家(手取屋家)があり、交通関係があったとしても、島清が金沢第二中学校に通い、暁烏敏を訪問していたころ(1914年ごろ)は、呉竹文庫はまだ一般公開されていなかった。

1916年ごろ東京から帰り、元車町で暮らしていたころには、呉竹文庫は一般公開されていたが、極貧生活を強いられていた島清に、たびたび汽車に乗って美川町まで出かけて行くお金と時間があっただろうか。

ちなみに、呉竹文庫の書棚には、島清の著作として『大望』と『革命前後』しか見つからなかった(2019年1月訪問)。熊田源太郎は地元出身の島清をそれほど評価していなかったようだ。また、『中外日報』がダンボール2箱あったが、1930~1937年分であり、島清の『死を超ゆる』が掲載された1917年分がなかったのは残念である。1920年以降の『東京朝日新聞』が揃っていたが、閲覧も写真撮影も不可ということで、空しく帰ってきた。

島清は美川から金沢野町(1904~1915年)に転居し、元車町(1916年ごろ)、上胡桃町(現小将町、1919年ごろ)、高岡町(1922年)、穴水町(現長土塀町、1922年ごろ)など、金沢市内を転々としており、いずれからも徒歩圏内の兼六園には1912年に開設された石川県立図書館があり、そこで書籍を漁っていたのではないだろうか。

風野春樹によれば、金沢二中時代の島清は夏目漱石、森鴎外、幸田露伴、国木田独歩、二葉亭四迷を読んでいたという。橋場忠三郎の『自伝』によれば、金沢二中・金沢商業時代の島清は、高山樗牛、ニーチェ、ドストエフスキーの『虐げられし人々』、『罪と罰』、『カラマゾフの兄弟』、『貧しき人々』などを読んでいた(小林輝冶著『島田清次郎の中学時代―その知られざる側面』)。しかしまだ、社会科学系の書籍には接してはいないようだ。

③青年期の読書歴

1916~19年(17~20歳)に書かれた日記・創作メモ『早春』(1920年発行)のなかにはたくさんの著者と書籍が出て来る。宗教系、哲学系、経済学系の人物や書籍が多数見られる。宗教家・宗教書ではマホメット、孔子、親鸞(『歎異抄』)、クリスト、日蓮、釈迦、易経、詩経。哲学系ではニーチェ、ドフトエフスキー、ソクラテス、トルストイ、エマーソン(思想家、哲学者)、エドワード・カーペンタア(社会主義思想家)、エレン・ケイ(社会思想家)、クロポトキン(『相互扶助論』)、カーライル(『衣服哲学』)、メレジュコフスキー(思想家)。経済学系では福田徳三(『経済学考証』)、左右田喜一郎(『経済哲学の諸問題』)など。

1919年の『地上』第1部には、マキシム・ゴルキイ、クロポトキンの名前が出ており、1920年の『二つの道』や1921年の『地上』第3部には、マルクス『資本論』について記載されており、島清は1919年以前には確実に社会科学系の書籍に接していた。

杉森久英は『天才と狂人の間』のなかで、1920年以降の島清の読書歴として、『唯一者とその所有』(シュティルナー)、『天と地の間』(ルードウィヒ)、『天人論』(黒岩涙香)、『近世経済思想史論』(河上肇)、『社会主義批判論』(エリスバーカー)、『国家論』(平松市蔵)、『ギルド社会主義の理論と政策』(コール)、『我が宗教』(トルストイ)、『ミンナ・フォン・ハルンヘルム』(レッシング)、『たくみと恋』(シラー)、『ヘンリ四世』(シェークスピア)、『戦争と平和』(トルストイ)、『白痴』(ドストエフスキー)、『理想国』(プラトン)などを挙げている。

注:シュティルナー=個人主義的無政府主義者。マルクスやエンゲルスに影響を与えたヘーゲル左派に属す。大杉栄著『唯一者 マクス・スティルナー論 』(1912年)

注:ギルド社会主義=国家や資本主義に反対し、労働組合を基盤につくられた産業の民主主義的連合によって、自治的社会主義をめざす運動。