大阪・東大阪に中華そばの中華そば九兵衛荒本本店を知ったのは、ずいぶん前になる。

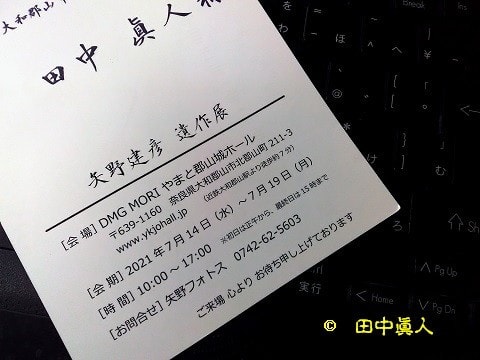

大阪・中央区に立地するビル内施設が会場の写真展。

わが家は奈良・大和郡山。

場合によっては、近鉄電車に地下鉄を乗り継いで出かることもあったが、今は新型コロナウイルスがまん延する時代。

さすがに電車は、無理と判断した自家用車利用。

会場近くに停める駐車場から下りたら、そこは市内中心部。

人通りの多い中心街。

マスクは必須の都市中心街。

写真展を拝見した帰り道に探す昼の食事処。

往路の行程にあれば、丁度いいが、車を駐車できる駐車場を持ち合わせていない食事処はパス。

評判の高い食事処。

美味しそうな食事を提供、食べたくなる食事を提供する食事処。

わざわざコインパークを探してまで食べようとは思わない駐車場のない食事処はごめん被る。

たまたまネットに見つかった中華そば九兵衛荒本本店。

往路の幹線道路にある同店舗。

駐車できる台数は、それほど多くない。

同店舗手前にあるラーメン横綱は、広い駐車スペースを保有しているが、いつも見るその状況は、絶えず満車の状況。

人気の高い全国規模的なチェーン店は、未だに入店したことがない。

奈良県にまったく見ないラーメン横綱。

そのことも一因であるが・・・。

ラーメン店話題は、中華そば九兵衛荒本本店に戻そう。

東西を走る大幹道を走った令和2年9月15日。

富士フイルムフォトサロン大阪を会場に展示していた「日本の祭りフォトコンテスト2019」。

コンテスト主催は、カメラのキタムラ。

カメラのキタムラの奈良南店には、17年間もお世話になっていた。

拝見した帰り道に見た中華そば九兵衛荒本本店。

気がついたときは、次の、次の信号。

今さら戻ることもできなくて、断念したが、実は、手前にあった大阪大将高井田店で半チャンセットを食べ終わったばかり。

わざわざ戻って確認することもない。

次回の写真展帰りに立ち寄った言い訳だが、その日はお店が休みだったら・・と、いう心配はあるが。

と、いうのも、その日、帰り道にぶらぶら探した中華そば九兵衛の長田店は、ひとっ子一人もいない。

しかも電灯が消えているお店に、こりゃぁ休みしか考えられない臨時の休店。

そんなこともあったので、忘れないように予めネット情報を探していた中華そば九兵衛荒本本店のFBを見つけた。

フォローにしておけば、常に最新の中華そばにありつけるだろう、と判断し設定した。

ときおりアップ、公開される新作ラーメンあり。

新店舗情報もあれば、テレビに紹介されるなどの情報もある。

大阪・本町の富士フイルムフォトサロン大阪、そして車を停めていた大阪・市営安土町駐車場を出発し、ようやくたどり着いた中華そば九兵衛荒本本店。

地道に時間がかかる大阪の交通量に信号待ち。

午後12時15分に出発した車は、12時50分に着いた。

大都会から地方都市の東大阪まで35分もかかった。

とにかく、荒本本店が休店日じゃなかったのが、嬉しい。

入店して、さぁ、何を食べてみようか。

東大阪経済新聞社が取材した記事がネットにアップされている。

平成2年1月29日。

それまで営業していた「麺屋TRY」を、屋号を新たにリニューアルオープンした「中華そば九兵衛本店(東大阪・荒本北)」。

店内、自家製麺にこだわる「中華そば九兵衛本店」。

麺は北海道産の「はるゆたか」と、三重県産の「伊勢の響」に全粒粉の「ロイヤルストーン」。

つるつる、もちもちの中細麺。

スープは、京都府産の京赤地鶏に国産の親赤丸鶏をじっくり、8時間以上も煮込み、魚介系の素材を使用した小豆島産の「醤油たれ(飛魚・鰹節・昆布)」とモングル岩塩の「塩たれ(いたや貝・鯛煮干し・鰹節)をブレンド。

一週間以上も熟成させてつくったスープ。

そりゃ美味いはずだ。

また、食材にもこだわりが・・・

チャーシュー肉は、宮城県産の日南もち豚ロース。

鶏油は、京都府産の京赤地鶏に、青ねぎは京都府産の九条ねぎ。

白ねぎは国産とあった。

インスタに、店舗がアップした情報がいっぱいある。

いつ知ったのか、しらないが、関西テレビ放送局の番組「よーいドン」の取材も入ったようだ。

券売機のメニューをみていても、どんなラーメなのか。

わからんので、写真画像を壁一面に貼ってある調理の姿を、ざっと見て選んだ九兵衛の味のベースになる中華そばに決めた。

一杯が700円の中華そば。

なんと、どでかいチャーシュー肉が2枚。

刻み葱もどっさりに、これまた珍しい長細いメンマがある中華そば。

この値段でやっていけんのかい、と思った中華そば。

それだけじゃぁ、満腹にはならんだろうと思って発券した300円の肉めし。

同時に、というか間髪、数秒の間をおいてカウンター席に配膳してくれた。

その時間、ほぼ4分。

むっちゃ早い配膳に胸の高鳴り。

見た目からして旨そうな中華そばに肉めし。

大きな鉢に比してやや小さい椀。

ミニサイズ的な大きさ。

径でみれば半分くらいか。

まず、はじめに口にしたのは、熱々スープの中華そば。

麺の仕立て方が実にきれい。

まるで清流のようなフォルム。

ラーメンチェーン店では見られない、見せ場を整えてくれたが、なんせチャーシュー肉は大きいわ、大きく刻んだ九条ネギも多い。

おまけに長細いメンマもどっさりあるから、その見せ場は、ほんの僅か。

僅かであるが、最初のひとくち。

うんまいやん。

麺がうまい。

熟成醤油スープの味にのって、喉を通り過ぎていく。

旨味が口の中にうま味をさらに膨らます極上のスープ。

香味豊かな、とても濃いスープに舌が驚いとる。

つるつる、つるつる。

もう箸は、停まってくれませんやん。

ごくごく呑めるよwなぁ。

しかも、である。

でっかい、でかいレア的チャーシュー肉が、めっちゃええやん。

食べ応えある、と胸キュンしそうになレア的チャーシュー肉。

穂先が長いメンマも併せもった旨さ。

細長(※ほそなが)メンマの食感が口の中が楽しく、美味さを味わった。

最後の方になって、突然にほしくなったニンニクの香り。

おっと、中華そばばかりに、集中しておくにはいかない、肉めしがある。

ごろごろにでかいまた、別もんだと思った角切りゴロゴロチャーシュー肉。

噛んだら肉汁ブチュー。

なんぼでも食べられる、うまかーたっぷりの肉めし。

たれ汁というか、油がどっぷりのチャーシュー肉汁たれがしみ込んだご飯が、まためっちゃ旨い。

海苔の風味も重なった味。

家では、到底できない味に、どっぷり。

当初、箸をもって、口に駆け込んでみようと、思ったが無理、無理・・

一般的な丼ぶりならガツガツいけるが、九兵衛の肉めしは、無理、無理・・

だから、レンゲを用意してくれていた肉めし。

おそれいりやした。

醤油たれで煮込んだ激旨の肉めしをガツガツ食べる。

肉量がむちゃ多いし、とろとろほどける大きい角煮の肉に、味の濃いシナチクも七味もほしくなる。

この量、この味で250円。

考えられないクオリテイ高い肉めしの価格設定。

もし、できるんなら、頭だけ欲しい。

そう、肉めしの頭(※つまり、脂ののりがたまらんゴロゴロチャーシュー肉)だけを、持ち帰って食べたい。

中華そばも肉めしも食べきった満腹気分。

いやいや、漢字は、” 満腹”でなく、“満福”。

そう、大満足した中華そば九兵衛荒本本店の肉めし(の頭だけ)の持ち帰り、つまりテイクアウトできますか、と尋ねたら、ぜんぜんできますよ、と言ってくれた。

店主のありがたいことばに、追加注文したテイクアウトゴロゴロチャーシュー肉。

今日、食べた値段と同一代金を払ってお店を発った。

そのさい店主に、伝えた「ありがとう、奈良まで持ち帰った今夜はこの肉めしを酒の肴にしていただくよ」と・・いったら、「奈良の京終(きょうばて)から、山越え通いしている」、と返答してくれた。

なんだ、店長は、奈良の住民。

また、写真展の帰り道に食べたくなったら、この道を走って来るよ・・・

(R3. 6.22 SB805SH撮影)

大阪・中央区に立地するビル内施設が会場の写真展。

わが家は奈良・大和郡山。

場合によっては、近鉄電車に地下鉄を乗り継いで出かることもあったが、今は新型コロナウイルスがまん延する時代。

さすがに電車は、無理と判断した自家用車利用。

会場近くに停める駐車場から下りたら、そこは市内中心部。

人通りの多い中心街。

マスクは必須の都市中心街。

写真展を拝見した帰り道に探す昼の食事処。

往路の行程にあれば、丁度いいが、車を駐車できる駐車場を持ち合わせていない食事処はパス。

評判の高い食事処。

美味しそうな食事を提供、食べたくなる食事を提供する食事処。

わざわざコインパークを探してまで食べようとは思わない駐車場のない食事処はごめん被る。

たまたまネットに見つかった中華そば九兵衛荒本本店。

往路の幹線道路にある同店舗。

駐車できる台数は、それほど多くない。

同店舗手前にあるラーメン横綱は、広い駐車スペースを保有しているが、いつも見るその状況は、絶えず満車の状況。

人気の高い全国規模的なチェーン店は、未だに入店したことがない。

奈良県にまったく見ないラーメン横綱。

そのことも一因であるが・・・。

ラーメン店話題は、中華そば九兵衛荒本本店に戻そう。

東西を走る大幹道を走った令和2年9月15日。

富士フイルムフォトサロン大阪を会場に展示していた「日本の祭りフォトコンテスト2019」。

コンテスト主催は、カメラのキタムラ。

カメラのキタムラの奈良南店には、17年間もお世話になっていた。

拝見した帰り道に見た中華そば九兵衛荒本本店。

気がついたときは、次の、次の信号。

今さら戻ることもできなくて、断念したが、実は、手前にあった大阪大将高井田店で半チャンセットを食べ終わったばかり。

わざわざ戻って確認することもない。

次回の写真展帰りに立ち寄った言い訳だが、その日はお店が休みだったら・・と、いう心配はあるが。

と、いうのも、その日、帰り道にぶらぶら探した中華そば九兵衛の長田店は、ひとっ子一人もいない。

しかも電灯が消えているお店に、こりゃぁ休みしか考えられない臨時の休店。

そんなこともあったので、忘れないように予めネット情報を探していた中華そば九兵衛荒本本店のFBを見つけた。

フォローにしておけば、常に最新の中華そばにありつけるだろう、と判断し設定した。

ときおりアップ、公開される新作ラーメンあり。

新店舗情報もあれば、テレビに紹介されるなどの情報もある。

大阪・本町の富士フイルムフォトサロン大阪、そして車を停めていた大阪・市営安土町駐車場を出発し、ようやくたどり着いた中華そば九兵衛荒本本店。

地道に時間がかかる大阪の交通量に信号待ち。

午後12時15分に出発した車は、12時50分に着いた。

大都会から地方都市の東大阪まで35分もかかった。

とにかく、荒本本店が休店日じゃなかったのが、嬉しい。

入店して、さぁ、何を食べてみようか。

東大阪経済新聞社が取材した記事がネットにアップされている。

平成2年1月29日。

それまで営業していた「麺屋TRY」を、屋号を新たにリニューアルオープンした「中華そば九兵衛本店(東大阪・荒本北)」。

店内、自家製麺にこだわる「中華そば九兵衛本店」。

麺は北海道産の「はるゆたか」と、三重県産の「伊勢の響」に全粒粉の「ロイヤルストーン」。

つるつる、もちもちの中細麺。

スープは、京都府産の京赤地鶏に国産の親赤丸鶏をじっくり、8時間以上も煮込み、魚介系の素材を使用した小豆島産の「醤油たれ(飛魚・鰹節・昆布)」とモングル岩塩の「塩たれ(いたや貝・鯛煮干し・鰹節)をブレンド。

一週間以上も熟成させてつくったスープ。

そりゃ美味いはずだ。

また、食材にもこだわりが・・・

チャーシュー肉は、宮城県産の日南もち豚ロース。

鶏油は、京都府産の京赤地鶏に、青ねぎは京都府産の九条ねぎ。

白ねぎは国産とあった。

インスタに、店舗がアップした情報がいっぱいある。

いつ知ったのか、しらないが、関西テレビ放送局の番組「よーいドン」の取材も入ったようだ。

券売機のメニューをみていても、どんなラーメなのか。

わからんので、写真画像を壁一面に貼ってある調理の姿を、ざっと見て選んだ九兵衛の味のベースになる中華そばに決めた。

一杯が700円の中華そば。

なんと、どでかいチャーシュー肉が2枚。

刻み葱もどっさりに、これまた珍しい長細いメンマがある中華そば。

この値段でやっていけんのかい、と思った中華そば。

それだけじゃぁ、満腹にはならんだろうと思って発券した300円の肉めし。

同時に、というか間髪、数秒の間をおいてカウンター席に配膳してくれた。

その時間、ほぼ4分。

むっちゃ早い配膳に胸の高鳴り。

見た目からして旨そうな中華そばに肉めし。

大きな鉢に比してやや小さい椀。

ミニサイズ的な大きさ。

径でみれば半分くらいか。

まず、はじめに口にしたのは、熱々スープの中華そば。

麺の仕立て方が実にきれい。

まるで清流のようなフォルム。

ラーメンチェーン店では見られない、見せ場を整えてくれたが、なんせチャーシュー肉は大きいわ、大きく刻んだ九条ネギも多い。

おまけに長細いメンマもどっさりあるから、その見せ場は、ほんの僅か。

僅かであるが、最初のひとくち。

うんまいやん。

麺がうまい。

熟成醤油スープの味にのって、喉を通り過ぎていく。

旨味が口の中にうま味をさらに膨らます極上のスープ。

香味豊かな、とても濃いスープに舌が驚いとる。

つるつる、つるつる。

もう箸は、停まってくれませんやん。

ごくごく呑めるよwなぁ。

しかも、である。

でっかい、でかいレア的チャーシュー肉が、めっちゃええやん。

食べ応えある、と胸キュンしそうになレア的チャーシュー肉。

穂先が長いメンマも併せもった旨さ。

細長(※ほそなが)メンマの食感が口の中が楽しく、美味さを味わった。

最後の方になって、突然にほしくなったニンニクの香り。

おっと、中華そばばかりに、集中しておくにはいかない、肉めしがある。

ごろごろにでかいまた、別もんだと思った角切りゴロゴロチャーシュー肉。

噛んだら肉汁ブチュー。

なんぼでも食べられる、うまかーたっぷりの肉めし。

たれ汁というか、油がどっぷりのチャーシュー肉汁たれがしみ込んだご飯が、まためっちゃ旨い。

海苔の風味も重なった味。

家では、到底できない味に、どっぷり。

当初、箸をもって、口に駆け込んでみようと、思ったが無理、無理・・

一般的な丼ぶりならガツガツいけるが、九兵衛の肉めしは、無理、無理・・

だから、レンゲを用意してくれていた肉めし。

おそれいりやした。

醤油たれで煮込んだ激旨の肉めしをガツガツ食べる。

肉量がむちゃ多いし、とろとろほどける大きい角煮の肉に、味の濃いシナチクも七味もほしくなる。

この量、この味で250円。

考えられないクオリテイ高い肉めしの価格設定。

もし、できるんなら、頭だけ欲しい。

そう、肉めしの頭(※つまり、脂ののりがたまらんゴロゴロチャーシュー肉)だけを、持ち帰って食べたい。

中華そばも肉めしも食べきった満腹気分。

いやいや、漢字は、” 満腹”でなく、“満福”。

そう、大満足した中華そば九兵衛荒本本店の肉めし(の頭だけ)の持ち帰り、つまりテイクアウトできますか、と尋ねたら、ぜんぜんできますよ、と言ってくれた。

店主のありがたいことばに、追加注文したテイクアウトゴロゴロチャーシュー肉。

今日、食べた値段と同一代金を払ってお店を発った。

そのさい店主に、伝えた「ありがとう、奈良まで持ち帰った今夜はこの肉めしを酒の肴にしていただくよ」と・・いったら、「奈良の京終(きょうばて)から、山越え通いしている」、と返答してくれた。

なんだ、店長は、奈良の住民。

また、写真展の帰り道に食べたくなったら、この道を走って来るよ・・・

(R3. 6.22 SB805SH撮影)