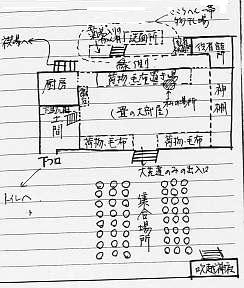

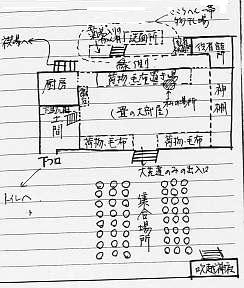

これは我々が修行したときの行堂の中の様子。大した絵じゃないんだが、いまだにこの絵を見ると懐かしくてね。

行堂の名は「羽黒山吹越籠堂」といい、左のようなだだっ広い畳の大広間に115人が寝食を共にしたのだ。何で休憩時間に寸暇を惜しんで人が寝てるのかというと、毎日早朝から深夜までのハードスケジュールだったからだ。

行堂の名は「羽黒山吹越籠堂」といい、左のようなだだっ広い畳の大広間に115人が寝食を共にしたのだ。何で休憩時間に寸暇を惜しんで人が寝てるのかというと、毎日早朝から深夜までのハードスケジュールだったからだ。

午前5時 起床

午前6時 朝の禊(水行)

午前7時 担張(だんばり=食事)、掃除

午前8時半 御立(おたち)

~午後3時半くらいまで山駈け(山歩き)

午後5時 夕の禊(水行)

午後6時 担張(だんばり=食事)

午後7時 鎮魂行事

午後8時 勤行(9時半ごろ南蛮いぶし-その1)

午後10時 就寝

午前0時 小夜の勤行(1時半ごろ南蛮いぶし-その2)

午前2時 今度こそ就寝

一番辛いのが、一度寝たあとにたたき起こされてやる真夜中の「小夜の勤行」で、まさに睡魔との闘いである。2度の勤行の最後には先日も書いた、唐辛子の煙でいぶされる「南蛮いぶし」という苦行があり、まだ煙の残っている中で寝なきゃいけないから、思いっきり睡眠不足に陥るのである。

寝るときは白衣・白袴のまま。布団などなく、1枚の毛布を縦半分に折って敷布団代わりとし、もう一枚の毛布を掛布団にするのだ。これだと場所をとらないので、行堂内に115人がすし詰め状態になって一緒に眠ることができる。

寝るときは白衣・白袴のまま。布団などなく、1枚の毛布を縦半分に折って敷布団代わりとし、もう一枚の毛布を掛布団にするのだ。これだと場所をとらないので、行堂内に115人がすし詰め状態になって一緒に眠ることができる。

食事は担張(だんばり)と呼ばれ、まさに一汁一菜。正座した時の膝頭よりも低い飯台に置いて、正座して食べる。お碗や小皿・わりばしはさらしの布(だんきん)に包んで自分で保管する。(上のイラストの上の方に描いたような感じで、みんなが同じように棚に乗せている。)本当は洗ってはいけないのだが、食後に汁碗にお湯を入れて飲むことで多少はきれいになる。

食事は担張(だんばり)と呼ばれ、まさに一汁一菜。正座した時の膝頭よりも低い飯台に置いて、正座して食べる。お碗や小皿・わりばしはさらしの布(だんきん)に包んで自分で保管する。(上のイラストの上の方に描いたような感じで、みんなが同じように棚に乗せている。)本当は洗ってはいけないのだが、食後に汁碗にお湯を入れて飲むことで多少はきれいになる。

山駈けの時の昼食もおにぎり2個だけ。途中、塚原卜伝が修行したと言われる場所に「卜伝羊羹」が売られており、みんな1切れずつもらったが、それが唯一のお菓子。口に含んだ時はとろけるようで、まるで天国にでも行ってしまいそうな心地がした反面、自分はこんなに美味しいものを口にしていいのだろうか・・・と自問自答してしまうような、複雑な気分になった。今から考えれば、羊羹一切れでそんな気分になってただなんてすごいなぁ。

そんな状態だから修行の最後の最後に出てきた右の食事(大きなおにぎりと串刺しのおでん)が、それはそれは「すごいごちそう」に見えたのだ。山伏のおじさん達が「俺達が作ったんだぞ、どうじゃ、美味しいか?」とうるさいほど聞きに来たが、本当に美味しかったことをよく覚えている。

そんな状態だから修行の最後の最後に出てきた右の食事(大きなおにぎりと串刺しのおでん)が、それはそれは「すごいごちそう」に見えたのだ。山伏のおじさん達が「俺達が作ったんだぞ、どうじゃ、美味しいか?」とうるさいほど聞きに来たが、本当に美味しかったことをよく覚えている。

←ランキング参加中。気に入ったらクリックで応援してくださいね。

←ランキング参加中。気に入ったらクリックで応援してくださいね。

行堂の名は「羽黒山吹越籠堂」といい、左のようなだだっ広い畳の大広間に115人が寝食を共にしたのだ。何で休憩時間に寸暇を惜しんで人が寝てるのかというと、毎日早朝から深夜までのハードスケジュールだったからだ。

行堂の名は「羽黒山吹越籠堂」といい、左のようなだだっ広い畳の大広間に115人が寝食を共にしたのだ。何で休憩時間に寸暇を惜しんで人が寝てるのかというと、毎日早朝から深夜までのハードスケジュールだったからだ。午前5時 起床

午前6時 朝の禊(水行)

午前7時 担張(だんばり=食事)、掃除

午前8時半 御立(おたち)

~午後3時半くらいまで山駈け(山歩き)

午後5時 夕の禊(水行)

午後6時 担張(だんばり=食事)

午後7時 鎮魂行事

午後8時 勤行(9時半ごろ南蛮いぶし-その1)

午後10時 就寝

午前0時 小夜の勤行(1時半ごろ南蛮いぶし-その2)

午前2時 今度こそ就寝

一番辛いのが、一度寝たあとにたたき起こされてやる真夜中の「小夜の勤行」で、まさに睡魔との闘いである。2度の勤行の最後には先日も書いた、唐辛子の煙でいぶされる「南蛮いぶし」という苦行があり、まだ煙の残っている中で寝なきゃいけないから、思いっきり睡眠不足に陥るのである。

寝るときは白衣・白袴のまま。布団などなく、1枚の毛布を縦半分に折って敷布団代わりとし、もう一枚の毛布を掛布団にするのだ。これだと場所をとらないので、行堂内に115人がすし詰め状態になって一緒に眠ることができる。

寝るときは白衣・白袴のまま。布団などなく、1枚の毛布を縦半分に折って敷布団代わりとし、もう一枚の毛布を掛布団にするのだ。これだと場所をとらないので、行堂内に115人がすし詰め状態になって一緒に眠ることができる。 食事は担張(だんばり)と呼ばれ、まさに一汁一菜。正座した時の膝頭よりも低い飯台に置いて、正座して食べる。お碗や小皿・わりばしはさらしの布(だんきん)に包んで自分で保管する。(上のイラストの上の方に描いたような感じで、みんなが同じように棚に乗せている。)本当は洗ってはいけないのだが、食後に汁碗にお湯を入れて飲むことで多少はきれいになる。

食事は担張(だんばり)と呼ばれ、まさに一汁一菜。正座した時の膝頭よりも低い飯台に置いて、正座して食べる。お碗や小皿・わりばしはさらしの布(だんきん)に包んで自分で保管する。(上のイラストの上の方に描いたような感じで、みんなが同じように棚に乗せている。)本当は洗ってはいけないのだが、食後に汁碗にお湯を入れて飲むことで多少はきれいになる。山駈けの時の昼食もおにぎり2個だけ。途中、塚原卜伝が修行したと言われる場所に「卜伝羊羹」が売られており、みんな1切れずつもらったが、それが唯一のお菓子。口に含んだ時はとろけるようで、まるで天国にでも行ってしまいそうな心地がした反面、自分はこんなに美味しいものを口にしていいのだろうか・・・と自問自答してしまうような、複雑な気分になった。今から考えれば、羊羹一切れでそんな気分になってただなんてすごいなぁ。

そんな状態だから修行の最後の最後に出てきた右の食事(大きなおにぎりと串刺しのおでん)が、それはそれは「すごいごちそう」に見えたのだ。山伏のおじさん達が「俺達が作ったんだぞ、どうじゃ、美味しいか?」とうるさいほど聞きに来たが、本当に美味しかったことをよく覚えている。

そんな状態だから修行の最後の最後に出てきた右の食事(大きなおにぎりと串刺しのおでん)が、それはそれは「すごいごちそう」に見えたのだ。山伏のおじさん達が「俺達が作ったんだぞ、どうじゃ、美味しいか?」とうるさいほど聞きに来たが、本当に美味しかったことをよく覚えている。 ←ランキング参加中。気に入ったらクリックで応援してくださいね。

←ランキング参加中。気に入ったらクリックで応援してくださいね。