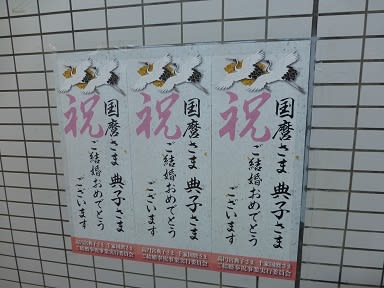

千家国麿さんと高円宮典子さんのご結婚をお祝いするメッセージです。JR出雲市駅のホームから下る階段に掲示されていました。平成26(2014)年10月5日、出雲大社で行われた結婚式を思い出しました。

これも、階段にあった「神在月(かみありづき)」のポスターです。旧暦の10月には、全国各地の神々が神議を行うために出雲の地に集まって来られます。そのために10月は「神無月(かんなづき)」といわれていますが、出雲では「神在月」ということになります。今年の旧暦10月1日は11月22日(土)にあたります。神々は稲佐の浜から上陸されるようですが、このポスターは全国からやって来る観光客をお迎えするために掲示されているのでしょう。神在月だけでなく、今年はお二人のご結婚もありましたので、多くの人が訪ねて来られることでしょう。

これは、旧大社駅舎です。平成16(2004)年に国の重要文化財に指定され、さらに、平成21(2009)年には近代化産業遺産に認定されています。この日はJR出雲市駅から旧大社駅まで、旧大社線の跡地をたどることにしていました。

出雲市駅の北側の出口から出ます。神社を連想させるJR出雲市駅の正面です。出雲市駅は改築されたとき少し後ろ(南)に引いて立てられました。現在の駅前広場があるところに以前の駅舎があったそうです。

こちらはお二人の披露宴が行われた「一畑ツインリーブズホテル」です。駅舎の北西にあります。

旧大社線は、出雲市駅から山陰本線と並行して西に向かっていました。現在ではかつての線路跡をたどることはできませんが、とりあえず、一畑ツインリーブズホテルを背にして、高架になった山陰本線に沿って進みます。山陰本線は明治43(1910)年松江から出雲市駅(当時は出雲今市駅。昭和32=1957年に改称)までが開通しました。そして、大社線は2年後の明治45(1912)年6月1日、山陰本線の延長のような形で、出雲市駅と大社駅間が開通しています。

「JR乗務員宿泊所」の先で行き止まりになりますが、迂回して、さらに高架の山陰本線沿いに進みます。15分ぐらい歩いた後、突然、歩道が現れました。

前方に山陰本線をまたぐ跨線橋が見えてきます。跨線橋を越えて、さらに道路の歩道部分を進みます。

高架だった山陰本線が歩道と併走するようになると「農林高校踏切」に着きます。踏切のすぐ脇に「自転車歩行者専用道路」と書かれた舗装道路があります。ここがサイクリングロードになっている大社線の跡地です。

桜の並木の間を進みます。明治45(1912)年に開通した大社線は、大正2(1913)年に出雲大社神苑から大社駅につながる道路(神門通り)が開通し、さらに山陰本線も京都・益田間が開通したため、出雲大社への参詣者の利用が増加していきました。

このとき、収穫の終わった田んぼの向こうを、大田市駅行きの山陰線の単行列車が南西に向かって走って行きました。

早朝からの農作業の帰りらしい、自転車に乗った高齢者とすれ違いながら、自転車歩行者専用道路に入って10分ぐらい歩くと「踏切制御子外箱」と書かれた白い箱が何個か残っていました。写真は「願楽寺踏切」と書かれた白い「外箱」でした。

左右(南北)に通る道路の向こう側に踏切にかかわる設備が残っていました。「通行止」の表示がありましたが、進めるところまでいくことにしてそのまま先に進みました。

芒の間の道の向こうに国道9号線とのアンダークロスがありました。このあたりが工事中でした。歩いて進むには支障がなかったのでそのまま高架の下をくぐります。

工事中のため草が刈られていましたが、その中にあった「踏切制御子用」と書かれた外箱が草に覆われて残っていました。

さらに3分ぐらい。草むらの中に「地下」「信号ケーブル」と刻まれた石柱を発見。また、田んぼとの境にあった境界標もいくつか目につきました。

その先には国道9号線バイパス。横断歩道がありませんので、左側のバイパスの下をくぐる迂回路を進みます。

バイパスを渡ってから、10分ぐらいで左側に先端がとがった石柱を見つけました。「3キロポスト」だといわれているもののようです。もちろん、私には読むことはできませんでした。

さらに2,3分歩くと橋が見えました。赤川に架かる「第一赤川橋梁」の跡です。本格的な鉄道遺産に出会いました。写真からもわかるように鉄板の下に枕木が見えました。

橋梁の横から見ると、橋台も橋桁も当時のまま残っています。橋桁にプレートが残されていました。撮影してきた写真からたどると、「明治四拾貳年」、そして、現在の川崎車両兵庫工場製のように書かれていました。

赤川第一橋梁から2~3分。右側の民家の上に高松小学校の校舎が見えました。途中で出会った地元の方が「小学校の近くに出雲高松駅の跡が残っているよ」と言われたことを思い出しました。

そのとき急に大きなサイレンが鳴り出しました。右前にある高松コミュニティハウスからでした。時刻は正午でした。ここで、トイレをお借りして、少し情報もいただき線路跡に戻りました。右側の建物がコミュニティハウス。この先に出雲高松駅跡があるはずです。

忠魂碑の先に出雲高松駅のホームの跡が見えました。石垣をコンクリートでおおった造りでした。出雲高松駅は明治45(1912)年の11月15日に、朝山駅として開業しました。大社線の開業は6月1日でしたので、半年程度遅れて開業したことになります。ちなみに、「出雲高松駅」と改称されたのは、昭和7(1932)年のことでした。

線路跡の右側にあったホームの後ろ(右)側に回ります。こちら側も同じようなホームの造りでした。出雲高松駅は列車の行き違いができる1面2線の駅だったようです。

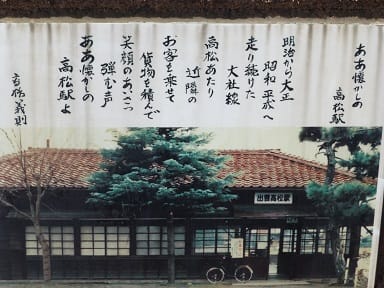

これがかつての出雲高松駅です。この先の高松駅前橋に残されていた写真です。地元の方の作でしょうか、大社線を懐かしむ詞も添えてありました。出雲地方に多い赤瓦葺き、入母屋造りの平屋の駅舎でした。出雲高松駅は出雲市駅から3.5kmのところにありました。

出雲高松駅のすぐ先にあった高松駅前橋。「駅前」は「えきぜん」と読むようです。新しい橋を架けたとき、かつての写真を貼り付けたのでしょう。

駅前橋はかつては「明川橋」と呼ばれていたようですね。これも駅前橋に残されていました。

これも、駅前橋に貼り付けられていた写真です。キハ47の赤い車体。JRと書かれていますので廃線直前に撮影された写真のようです。ちなみに、国鉄が民営化されJRになったのは昭和62(1998)年。大社線の廃業は平成2(1990)年のことでした。

これも懐かしい写真です。SLのC571号機が「大社路」のヘッドマークをつけて走っています。このC571号機は京都梅小路運転区所属で、「貴婦人」の愛称をもっており、R山口線を走る”SLやまぐち号”の牽引で知られています。

高松駅前橋の先で、大社線はとぎれます。その先は、工事現場の重機の左側の舗装された道になります。

出雲高松駅で30分程度過ごした後、次の荒茅駅をめざして出発しました。左の田んぼとの間に境界石が並ぶ中を10分程度歩くと、出雲市立浜山中学校が見えました。

浜山中学校の左隣を進みます。舗装道路は途切れ線路跡の盛り土の道が続いています。その中に勾配標を見つけました。かつての雰囲気を伝えてくれています。

きれいに草が刈られた道にバラストが見えました。まぎれもなく線路の跡です。

浜山中学校は広々としています。グランドを右に見ながら進みますが、突如草ぼうぼうの道になります。「どうしよう?通れないのか?」と思っていたら・・・。

左の田んぼとの境目に道がありました。この迂回路を進みます。

浜山中学校と並んで歩くこと10分。川で道は行き止まりになりました。歩いてきた道を振り返りました。線路跡はここまで続いていました。

この川は高瀬川。かつて高瀬舟が行き交ったのでこの名前がつきました。この先、旧大社駅に入る手前に大梶七兵衛氏の功績をたたえる碑が建っています。私財を投げ打って、「あらき浜」の開拓を成し遂げ、また、灌漑用水の確保のために斐伊川の水を引いて高瀬川をつくった方です。目の前の川がその高瀬川です。高瀬川の対岸に大社線の線路跡が残っています。

目の前に見えても橋がなくて渡れません。もう一度浜山中学校の正門をめざして迂回します。20分ぐらいかかりましたが、対岸の線路跡に着きました。道路脇に残る遺産を見ようとしたら蜂の大群が襲って来たので退散しました。

再び舗装された道が現れます。さらに進みます。

対岸から歩いて7~8分。荒茅(あらかや)駅跡に着きました。ここにもホーム跡が残っていました。この駅は比較的新しく、昭和33(1958)年に開業しました。コンクリートでつくられています。一面一線の駅だったようです。

荒茅駅の大社方面に、ホームの手すりが残っていました。こちらから見ると、ホームの中央部が外に4角形にはみ出しています。

近づいてみると、草の中に古いレールを2本組み合わせて柱として使っていた名残が残っていました。やはり待合室があったところのようです。

荒茅駅の大社駅寄りには、自衛隊前踏切がありました。外箱には「5k005m」と書かれていました。荒茅駅は出雲市駅から5km、出雲高松駅から1.5kmのところにありました。

この先しばらく舗装道路が続きますが、やがて広い道路に吸収され線路跡が消滅してしまいます。ここは荒茅駅から15分ぐらい歩いたところですが、線路との境界標が民家のすぐ脇に接して残っていました。

大社線の線路跡はやがて「ご縁通り」になり、まっすぐ旧大社駅に向かっていました。

歩き始めてから3時間30分、旧大社駅の入り口に着きました。目の前には大梶七兵衛氏の功績を讃える碑が建っている小公園がありました。大社駅は出雲市駅から、7.5km。

大社線は、明治45(1912)年に開業しました。大正2(1913)年出雲大社の神苑から神門通りが開通し、大社駅から出雲大社に直結するルートができました。また、大正12(1923)年には山陰本線が京都駅から益田駅まで開業し、多くの参詣客が利用するようになりました。最盛期には、年間280本の団体臨時列車を運行し、1日平均乗車人員4,000人(昭和47=1972年)という賑わいを見せました。定期の優等列車として、名古屋・大社間の急行「大社」、京都・大社間の急行「だいせん」、東京・大社間の急行「いずも」が運行されていました。 しかし、モータリゼーションの発達により、輸送旅客数が減少し、JRになってすぐの平成2(1990)年に廃止となりました。廃止から24年。今はサイクリングロードとして整備が進んでいます。 大社線の跡地を歩く旅は、秋の日差しの中、気持ちのいいハイキングになりました。

出雲高松駅&付近はどのあたりを通っていたのだろう???

この条件にあう路線跡候補が見つからなかったため、いろいろ探していたところ、このサイトにたどり着きました。このサイトのお蔭で、駅の位置はほぼ特定できたのですが、こんな川あったかなと疑問が晴れなかったので、youtubeにあがっている動画など、更に調べてみると、出雲高松駅南側の川は、大社線が廃止された後に、掘られたのかな?と思われます。(動画には、高松駅付近は南側に道路があり、道路に沿って家も建っています。)

川は現在も東へ更に途中から南へ建設中のようですし。

そこで疑問が残るのが、高松駅前橋。

動画に映らないような小さな川があったのか。

廃線が決まる前に川を建設する計画があったのか。

廃線寸前に川と橋ができたのか(一番ありえなさそうですが)。

この謎は自力では特定できなさそうなさそうですし、廃線跡が特定できて満足なので、足跡だけ残しておきます。