JR姫新線の岩山駅です。昭和4(1929)年に設置された木造駅舎は、今年で駅舎の業務も93年目を迎えていますが、今も現役で頑張っています。この日は、岡山県の西北部にある岩山駅を訪ねるため、JR岡山駅からJR津山線の列車に乗車してJR津山駅に向かいました。

岡山駅から岩山駅に行くには、二つのルートがあります。一つは、岡山駅から、JR伯備線の列車でJR新見駅まで行き、姫新線に乗り継いで岩山駅に向かうルート、もう一つは、岡山駅から津山線の列車で津山駅に向かい、そこから姫新線の新見駅行きの列車で、岩山駅に向かうルートです。 岩山駅に到着するのは、伯備線経由(営業キロで88.6km)では13時01分、津山駅経由(営業キロで122.2km)では11時40分でしたので、津山線経由で岩山駅に向かうことにしました。 写真は、新見駅行きの姫新線の列車が出発する津山駅の3番ホームです。

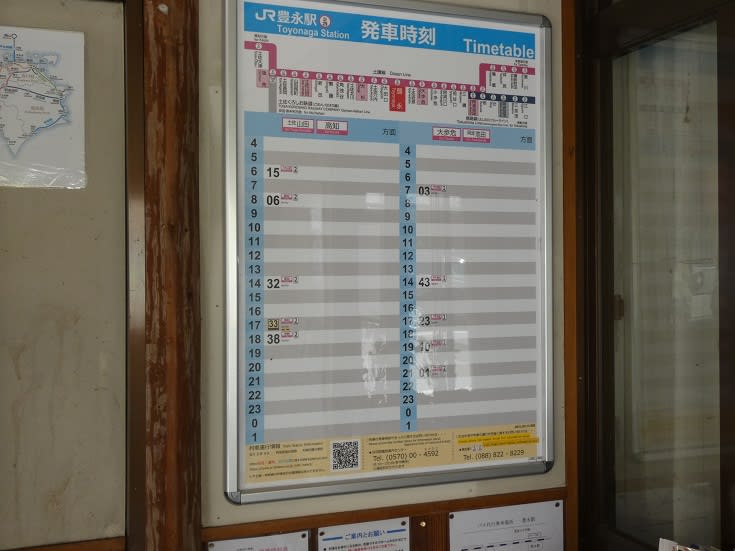

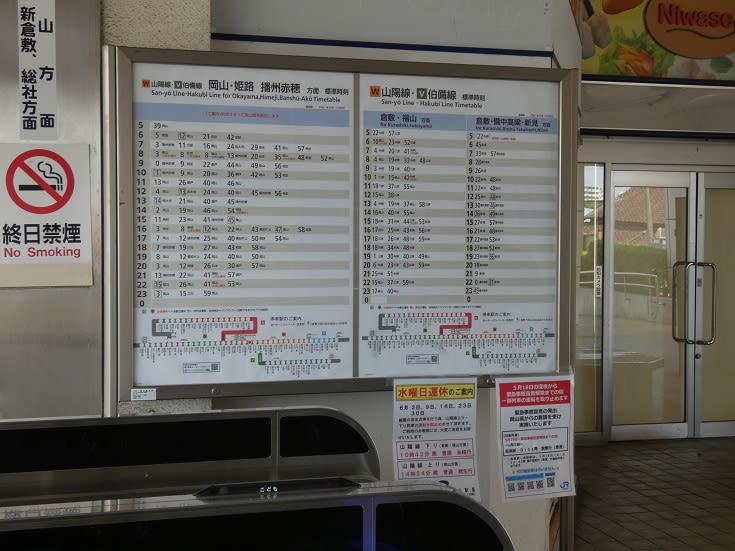

姫新線は、兵庫県のJR姫路駅から、JR佐用駅、岡山県の津山駅を経由して新見駅に向かう全長158.1kmの全線、単線・非電化の路線です、実際の運用は姫路駅・佐用(上月)駅間、佐用(上月)駅・津山駅間、津山駅・新見駅間で行われています。津山駅・新見駅間は、ワンマン運転のキハ120系単行気動車が往復しています。この日はキハ120335号車が、3番ホームで出発を待っていました。 津山駅から新見駅に向かう列車は一日6本、その間に、途中駅の中国勝山駅行きの区間運転の列車が一日6本運行されています。

乗車した10時07分発の新見駅行き気動車は、私を含めて19人の乗客を乗せて、定時に出発しました。

津山駅から約40分ぐらいで久世駅に着きました。対向車のキハ120334号車との行き違いで、4分間停車しました。列車の本数が多くないせいか、行き違いがあったのは久世駅だけでした。

津山駅から1時間30分余りで、新見駅の一つ手前の岩山駅に到着しました。 岡山駅で8時22分発の津山駅行きの列車に乗車してから、3時間20分ぐらいかけて、めざす岩山駅までやってきました。 私以外に、お二人の方が下車されました。

駅舎内に掲示されていた、「岩山駅の1日平均の乗降人員」の推移を示す資料には、「昭和29(1954)年 481人(新見市史より)、昭和62(1987)年 98人(以下、JR資料より)、平成10(1998)年 76人、平成22(2010)年 10人」と書かれていました。 そして、令和元(2019)年に、岩山駅から乗車された方は、1日平均7人だったそうです。

列車は、終着駅の新見駅に向かって出発して行きました。

下車したホームから見た津山駅方面の光景です。歴史を感じさせる木造駅舎と今は使用されなくなった向かいのホームが見えます。かつては、2面2線の対面式ホームでしたが、向かいのホーム側の線路はすでに撤去され、1面1線の棒状駅になっています。

かつては、貨物輸送も盛んで、駅舎内に掲示されていた「山陽新聞」の夕刊(2020年5月17日付け)のコピーには、「昭和29年度、発送貨物 21トン、到着貨物 2トン、総計23トンの貨物が発着していた(新見市史より)」と書かれていました。貨物の取扱いは、60年近く前、昭和38(1963)年に廃止されています。

ホームにあった駅名標です。岩山駅は丹治部駅から4.8km、新見駅まで8.3kmのところ、新見市上熊谷にあります。

姫新線は、大正12(1923)年8月21日、津山駅~美作追分駅間が、作備線として開業したことに始まります。 その後、作備線は西に向かって延伸し、大正14(1925)年3月には中国勝山駅まで開業しました。岩山駅が開業したのは、昭和4(1929)年、新見駅側から岩山駅までが、作備西線として開業した時(開業当時、この地は阿哲郡熊谷村上熊谷)でした。このとき、津山側から延伸してきた作備線は「作備東線」と改称されています。

駅舎に向かって歩きます。地元の方々がお世話をされている花壇の左側の建物は、トイレです。 清潔で使用しやすいトイレに改修されていました。

新見駅・岩山駅間の作備西線と、中国勝山駅から西に延伸していた作備東線がつながったのは、昭和5(1930)年12月のことでした。そして、このとき、作備東線が作備西線を編入し、作備線と改称しました。 現在の姫新線に改称されたのは、昭和11(1936)年でしたが、津山駅・新見駅間は、姫新線の中で最も早く開業した区間でした。

トイレ付近から見た向かいのホームとその先の光景です。点在する民家の先に山並みが広がっています。

駅舎まで来ました。切妻屋根は改修されており、また、その下の広い窓は、アルミサッシに替わっていましたが、下見板張りの壁面や、庇の下の造り付けのベンチは、かつての姿を今に伝えています。

ベンチに続く場所には、懐かしい改札口が残っています。駅員の方が立つことはありませんが、かつての駅のようすを思い出すことができます。

かつての駅事務所のホーム側です。岩山駅は、近くにある岩山神社への参拝客でにぎわっていましたが、モータリゼーションの発達とともにマイカーでの参拝が普及し、乗降客が減少して行きました。そして、昭和47(1972)年には、無人駅となりました。 無人駅となった岩山駅舎は、昭和50(1975)年に、旧国鉄から新見市に駅舎の無償譲渡が行われ、昭和56(1981)年、新見市は、譲渡された岩山駅の管理を、地元の三集落40戸の人たちから成る”姫新線岩山駅舎管理委員会”に管理委託されたそうです。管理委員会の会長さんは、「将来は国の登録有形文化財の指定をめざしたいと考えておられる(山陽新聞夕刊のコピーより)」そうです。

津山駅側のホームから見た駅舎の姿です。かつて、駅事務所への入り口に、「岩山集会所」と書かれた看板が架かっていました。地元の方々の集会所として使用されているようです。

津山駅側のようすです。多くの人々に利用されていた賑やかな時代がしのばれる、長いホームが残っています。

使用されなくなった向こう側のホームは、桜並木になっています。そこに、ひときわ目立つ桜の木がありました。その脇にあった説明板には、「うこん桜(鬱金桜) 昭和5(1930)年 岩山駅開業の翌年に植樹」と書かれています。 開業時から90年を超える歳月、岩山駅を見守り続けて来た、”生き証人”ともいえる”うこん桜”です。

改札口から駅舎に入りました。作り付けのベンチがあるだけの簡素なつくりの待合いスペースは、広い窓から太陽の光がふり注ぐ明るい空間になっています。

かつて、駅事務所があったところは壁でふさがれ、掲示物のスペースになっています。時刻表・運賃表とともに、姫新線岩山駅舎管理委員会・上熊谷地域振興会・熊谷公民館の関係者の方々が作られた岩山駅に関する説明や、先ほどから引用してきた、岩山駅の記事が掲載された山陽新聞の夕刊(2010年5月17日付)のコピーが掲示されていました。

待合スペースへの出入り口のドアです。上部に付けられた鉄棒にドアをつり下げた形になっており、左右に動いてドアの開け閉めができるようになっていました。駅前で写真を撮っていたとき、声をかけてくださった地元の駅舎管理委員会の女性の方から、「このドアは珍しいでしょう!」と教えていただいて気がつきました。

駅舎内にあったのは、透明ケースの「駅文庫」と傘1本だけでした。「駅文庫」には、「ご自由にお読みください」「読み終わったら、またケースに収めてください」と書かれていました。「本好きの方が、ご自身の蔵書を提供してくださったのです」と、先ほどの女性はおっしゃっていました。

駅舎の外に出ました。駅舎正面にある、旧字体を使用した「岩山駅」の駅名標も、下見板張りの壁面、駅事務所の木製の窓枠も、かつての雰囲気を伝えています。

駅舎管理委員会の方々は、管理委託を受託されてから、月に一度、岩山駅の清掃を続けて来られたそうです。駅舎前に、美しく手入れされた庭園とプランターがありました。 このとき、姿が見えなくなっていた管理委員会の女性が戻って来られ、「みんなで作ったのが残っていたので、持って来ました。辛いけどお飲みください」と、さくらの花びらを漬けた ”さくら茶”をいただきました。 わざわざご自宅に戻って 、持って来てくださったようでした。

駅舎前から見た駅前の光景です。正面のお宅の裏側にも山並みが続いています。「岩山駅は、岩山神社から名付けられた(山陽新聞のコピー)」といわれ、かつては、岩山駅から岩山神社に向かう多くの参詣者で賑わっていたといわれています。 その岩山神社にお参りすることにして、駅前の通りを左に進みます。

5分ぐらいで、姫新線の岩山踏切を渡ります。踏切を渡って右側に進みます。

さらに進むと、通りの左側を流れる川の向こう岸に、新見市立塩城(しおぎ)小学校の3階建ての校舎と体育館が見えました。

二つ目の踏切を渡ります。姫新線の角内(つのうち)踏切です。その先で、通りは、姫新線の北側を走る岡山県道32号(主要地方道新見・勝山線)に合流します。

主要地方道32号を進むと、通りの右側に「岩山神社裏参道入口」「角内」と書かれた案内標識が見えました。そこで、県道から分かれて、右の参道を進んで行きます。

参道の坂道を上って進みます。上り詰めた所から、岩山神社の拝殿とそこに向かう石段が見えました。

岩山神社は、鎌倉時代の正和2(1313)年、鎌倉幕府第12代執権の北条煕時(たかとき)の時代に、駿河国からご神体を、上熊谷の原地(はらち)に勧請したことに始まるといわれます。そして、32年後の貞和元(1345)年に、現在の地、上熊谷寺元(てらもと)に奉還されました。新見市内で最古の神殿(応永33=1426年建立)といわれています。

岩山神社の本殿です。

境内にあった「説明」によれば、岩山神社には、主神の石凝姥命(イシコリドメ・三種の神器の一つ ヤタノカガミをつくったといわれる)など五神が祀られているそうです。男女を問わず、腰から下の病気に霊験あらたかで、夜尿症の子どもが、2度の参詣で完治したといわれているようです。 子どもを持つ、多くの親御さんの信仰を集めている神社だそうです。

岩山神社から見た、塩城小学校とJR岩山駅方面のようすです。写真の左下の民家の屋根の上側に、姫新線を渡る角内踏切が見えます。写真の右下の部分には、岡山県道32号と姫新線が平行して走っています。この後も、ほぼ並行して新見市街地に向かって進んで行くことになります。

姫新線岩山駅舎管理委員会の女性の方からいただいた”さくら茶”です。自宅でおいしく飲ませていただきました。ありがとうございました。

この日は、JR岩山駅と、その駅名の由来となった岩山神社を訪ねてきました。 岩山駅は、新見市から駅舎の管理を委託された ”姫新線岩山駅舎管理委員会” の人たちによって管理されています。 駅舎の清掃だけでなく、駅に関わる多くの情報も掲示してくださっていて、大変参考になりました。

岩山駅を愛する人たちのお気持ちに触れる旅になりました。

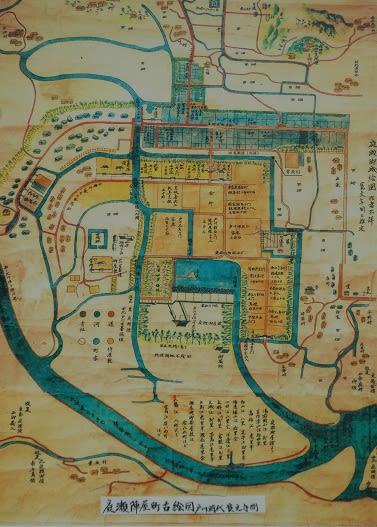

庭瀬駅から比較的近いところに撫川城跡と庭瀬城跡が描かれています。

庭瀬駅から比較的近いところに撫川城跡と庭瀬城跡が描かれています。

”

”