JR庭瀬駅前にあった庭瀬の観光地図です。前回は庭瀬城跡と撫川(なつかわ)城跡を訪ねました。 今回は、庭瀬往来を歩きながら、庭瀬の町に残る歴史遺産を訪ねることにしていました。

地図に赤で示された通りが庭瀬往来です。庭瀬往来は、江戸時代に岡山藩が整備した六つの官道の一つで、岡山城下と岡山新田藩(鴨方2万5千石)の陣屋のある鴨方を結ぶ鴨方往来の一部になっています。鴨方往来は、鴨方の先の笠岡、広島県の福山までも含めて呼ばれることもあるようです。

庭瀬往来は、庭瀬近辺では、JR山陽本線の庭瀬東踏切から西に向かい、庭瀬駅前の交差点を直進し、庭瀬城跡を迂回して、北に向かうルートになっています。そして、町の西側を流れる足守川を渡って、倉敷市の下庄へとつながっています。

JR庭瀬駅から北に向かって進みます。

庭瀬駅前から70mほど歩くと左前方にローソンがある交差点に出ます。庭瀬往来に合流しました。交差点を左折して進みます。

ローソンの駐車場を過ぎると、駐車場の手前に横断歩道があります。ここを、右折します。

庭瀬往来は、庭瀬陣屋や撫川陣屋を迂回するルートになっていました。横断歩道の脇にある「観音堂」で右折して、北に向かって進みます。

通りの両側には、住宅が広がっています。狭い通りと、虫籠窓となまこ壁のあるお宅が、旧街道の雰囲気を伝えてくれています。

岡山県道162号岡山倉敷線(旧国道2号)の手前に栄町公民館がありました。ここで左折します。

閑静な住宅地の中を西に向かって進みます。関ヶ原の戦いの後、庭瀬には戸川達安(みちやす)が2万9200石で藩主として入りました。庭瀬城跡に陣屋(居館・藩庁)を設け陣屋町を整備しました。 しかし、戸川氏は4代藩主安風が9歳で早世し、嗣子がなく改易となりました。 その後、庭瀬藩は、久世氏、松平氏の支配を経て、元禄12(1699)板倉重高が庭瀬藩2万石の藩主となり、明治維新まで、板倉家がこの地を支配することになりました。

左側にあった日蓮宗寺院の中正院を見ながら進みます。

栄町から本町に入りました。往来の右側に「誠意館」と「木門跡」の説明がありました。 「誠意館」は庭瀬藩の藩校でした。庭瀬藩主板倉家の初代、板倉重高が「学館」と呼ばれる藩校を藩邸内に創設し、儒教、和漢の歴史、詩文、筆算などを教材として、藩士の子弟の教育に使用していました。7代藩主勝資のときに「誠意館」と改称し、天保12(1841)年、8代藩主重貞のとき、誠意館を「武芸場」と「文芸場」に分けて、「文芸場」をこの本町に移したそうです。

木門は、「閂(かんぬき)のある木の門で、町の警備のため、陣屋、夜間、緊急時には閉じられた」と、「説明」に書かれていました。

往来にあった「庭瀬藩宿場施設」の説明です。中で黒い点で示されたところに木門があったようです。右側の3の黒点が「説明」のあったところになります。当時は、夜間や緊急時には、ここで庭瀬往来は閉じられていたようです。

往来の左側の更地になっている所から、大きな常夜灯が見えました。旧庭瀬港に再建された本町常夜灯です。

庭瀬往来の右側の電柱に、カーブミラーとともに「旧庭瀬港260m 庭瀬城跡130m 撫川城跡 570m」と書かれた案内がありました。ここで左折します。

左折して進みます。外壕に架かる橋の手前に「大手門」と書かれた石碑がありました。左側の石碑には「庭瀬城」と書かれています。庭瀬往来に向かって開かれていた庭瀬陣屋の大手門に続く通りでした。その先は、庭瀬城跡の内壕につながっています。

大手門の石碑があった橋の左側の光景です。庭瀬港が公園風に整備されています。手前に、荷物の積み降ろしに使用していた石段である雁木(がんぎ)が、一部復元されています。往来から見えた本町常夜灯は、この通りの先にあります。

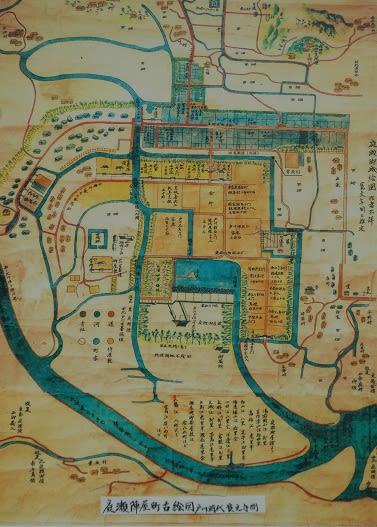

旧庭瀬港にあった寛文年間(1661年~1672年)の庭瀬陣屋町の絵図です。絵図の下側にある青色の部分は足守川ですが、「この河岸には瀬戸内海を航行する船が出入りし、庭瀬藩や足守藩の年貢米の積み出し港になっていた。そこで、積み荷を海船から小舟に積み降ろし、この庭瀬港に運んでいたため、雁木や常夜灯が設けられた」と「説明」に書かれていました。

なお、絵図の上部を、東から西に向かい南西にカーブしている赤いラインが庭瀬往来。絵図の北部から庭瀬往来をくぐって南に下る川は法万寺川。この川が東に向かっているところが旧庭瀬港です。

雁木のあるところから常夜灯に向かう途中にあった道標です。かつて、庭瀬往来沿いに設置されていたものです。右側に「おか山道」、左側に「吉備津 ゆが 倉しき 玉嶋」と刻まれています。「安政六龍舎已未年九月吉日建立」(1859年)の銘がありました。

旧庭瀬港を東に向かって進み、常夜灯の脇まで来ました。大手門方面の光景です。常夜灯は、荷物の積み降ろしに入港する船のために、1700年代につくられたそうです。 しかし、多くの船で賑わっていた庭瀬港も、明治24(1891)年に山陽鉄道が開通したことによって、しだいに賑わいを失って行きました。そして、昭和30年代には水路が埋め立てられ、常夜灯も、昭和29(1952)年の暴風雨でダメージを受け、取り壊されてしまいました。

その後、常夜灯は、平成19(2007)年に、「当時の常夜灯の石積護岸の一部と約3m四方の基礎(地伏石)を使用して」再建されました。かつての庭瀬港の景観が復元されています。

常夜灯の手前の道を左(南)に進みます。

左側のNPOの建物の脇に、松林寺がありました。臨済宗東福寺派の寺院で、元禄15(1702)年に、庭瀬藩主板倉家の菩提寺となり現在の地に移ってきたそうです。

庭瀬往来に戻り、さらに西に向かって歩きます。右側に「麹」「ひしお もろみ 味噌 でんがくみそ」と書かれた看板が見えました。「合資会社 川野屋商店」の看板もありました。

川野屋商店の向かい側にあった薬屋だったお宅です。 「薬」と刻まれた木の吊り下げ看板が残っていました。

その先の交差点です。旧庭瀬港に移されていた「道標」は、もとは、右側の斜めの塀の前に設置されていたそうです。道標には、手前が「おかやま道」方面を、前方が「こんひら ゆか 倉しき 玉嶋」方面を、右が「吉備津・まつ山・足もり・板久ら」方面を示すように建てられていたそうです。

海の神として信仰を集めていた金毘羅宮への参詣が全国的に流行したのは、江戸時代後期の文化・文政時代(1804年~1829年)の頃からで、由加神社との「両参り」で、庭瀬往来も多くの参詣者で賑わっていました。 ここから右に進み吉備津神社に向かう人や、吉備津神社方面から由加神社・金毘羅宮に向かう参詣客も利用した通りでした。

さらに西に向かって進みます。右側に信城寺(日蓮宗)がありました。白い土塀の上に常夜灯の上部が見えました。土塀の前には「高札場」の説明板が見えます。高札は、幕府や藩の禁令を板面に墨書きして掲示していたもので、庭瀬往来の「東西の陣屋入口付近に設けられていた」(説明)そうです。

信城寺の先には法万寺川がありました。橋の上にあった「説明」では、「総社市で高梁川から取水された農業用水が、足守川を経由して流れて来ており、庭瀬陣屋の外壕としての役割も担っていた」そうです。また、この水路は庭瀬港への水運にも利用されていました。備中南部の物資の集散地としての庭瀬の発展を支えた川でした。 川のほとりに立つのは、常夜灯の説明板でした。

法万寺川は、庭瀬と撫川を分ける境川だったそうです。この常夜灯(文化2(1805)年の銘がありました)は、もとは、説明板のあるところにあったそうですが、歩道を設けるために、法万寺川を挟んだ信城寺の境内に移設されたそうです。「最上部の宝珠の先まで地上高4m」といわれている立派な常夜灯でした。

撫川の町並みを進むと、庭瀬往来が緩やかに右にカーブします。左側のお宅の向こう側は・・・

庭瀬往来沿いの史跡の案内や歴史を紹介する通りになっていました。 案内板だけでなく、歩道に置かれた石の上にも掲示してありました。庭瀬陣屋町の成り立ち、庭瀬往来と陣屋町の賑わい、常夜灯や道標、神社・仏閣などについての説明が丁寧になされていました。

案内板にあった地図です。ここから町の西側を流れる足守川までのルートが示されています。図中の薄いグリーンの区画には、案内の石が置いてあり、「町並み歴史ギャラリー」と呼ばれています。

その一角にあった真言宗寺院の観音院です。岡山県では、「日本三大奇祭」の一つとされる岡山市にある西大寺観音院の会陽(えよう・裸祭)がよく知られていますが、この観音院でも、昭和の初めまで会陽が行われていました。

「説明」によれば、「寒行の列は、旧撫川大橋のたもとまで来て、足守川で水垢離(みずごり・水行)を取って、観音院まで引き返して来て、宝木(しんぎ)の争奪戦が行われていた」とのことでした。

その先の交差点に来ました。緑に覆われたところには・・

住吉神社と、その先に應徳寺がありました。住吉神社は「海の神 住吉神社の分社」とされ、「天保年間(1830年~1843年)、吉岡屋新助守端が大坂、住吉神社の分霊を祀り海路の守護神として社殿を建てた」(説明)と書かれていました。また、應徳寺は、寛文9(1969)年に、撫川知行所(5000石の旗本領)の戸川安宣が伽藍を修復して復興したそうです。

往来の左側に、金比羅道標(上の地図の道標E)がありました。この道標は 撫川の「應徳寺の道標」と呼ばれています。 左面には「金毘羅 ゆが 倉しき 玉島 かさ岡」と、右面には「吉備津 大阪 岡山」と、また、裏面には「安政六己未年星舎九月吉祥且建之」(1859年)と刻まれていました。

様々な地域から由加神社・金毘羅宮をめざす参詣者は、この道標から先は、ほぼ同じようなルートで進んで行きました。そのため、この道標は、「金毘羅往来の起点」といわれています。 また、金毘羅往来も岡山藩が整備した岡山六つの官道の一つとされています。

道標からさらに進みます。庭瀬往来と金毘羅往来は、この先で、左にカーブします。

カーブして進みます。庭瀬往来は、突きあたりで右折して、足守川に向かっていました。正面のお宅の前に道標(上の地図の道標D)がありました。

道標です。「右 たましま 下津井・・」と書かれています。鴨方往来の玉島方面と金毘羅往来の下津井方面が示されています。

突き当たりの手前、左側に、大橋中之町公民館がありました。公民館の敷地内に、「慶応4年」の銘のある大橋常夜灯と親柱が見えました。常夜灯の正面には「金毘羅大権現」と刻まれています。この常夜灯は、平成19(2007)年に、公民館に移設され、復元されたものです。

大正5(1916)年に、足守川に旧撫川大橋(上の地図参照)が架けられました。「長さ拾弐間(約22m)、幅七尺」の橋だったそうです。その旧撫川大橋のたもとに、それ以前からあったのが、大橋常夜灯と親柱でした。

大橋中之町公民館から、足守川の堤まで歩いて来ました。

「説明」によれば、旧撫川大橋は、昭和43(1968)年に、少し南の現在地に、架け替えられることになり、新しい「大橋」(上の地図参照)が完成しました。この時に、「旧撫川大橋の西側にあった常夜灯は撫川西地区に、東側にあった常夜灯は中撫川の須佐之男神社に移され」、解体保存がなされていました。また、親柱は、この時に、現在地の大橋中之町公民館に移設されました。 現在、公民館に残る常夜灯は、旧撫川大橋の東側にあった常夜灯で、平成19(2007)年に、須佐之男神社で保存されていたものを復元したものです。

石段を上って足守川の堤に上がりました。長い河原の向こうに対岸が見えました。このあたりに、旧撫川大橋が架かっていたのでしょう。

旧撫川大橋があったところの左(南)側に、昭和43(1968)年に架けられた「大橋」が見えました。

庭瀬(鴨方)往来は、この先、倉敷市内の下庄、松島、中島を経て、西阿知で高梁川を渡り鴨方へとつながっていました。一方、金毘羅往来は、この先、早島、茶屋町、藤戸を経て由加神社から下津井へとつながっていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます