戦国時代に山陰地方に勢力を張った尼子氏。その居城が月山富田城(がっさんとだじょう)で、標高197mの月山の山頂にありました。麓の町、広瀬はその城下町として山陰有数の繁栄を享受していました。現在は安来市広瀬町(旧能義郡広瀬町)にあります。

慶長5(1600)年、関ヶ原の戦いの後、浜松城主だった堀尾吉晴が出雲、隠岐の2国、23万5千石でこの地に入り出雲富田藩を立藩しました。やがて、堀尾吉晴は松江城の築城に着手しました。難攻不落の堅城として知られた月山富田城も鉄砲の時代には不向きになっていたのです。築城から5年後の慶長16(1611)年、堀尾吉晴は松江城に移り統治を始めました。月山富田城の城下町として繁栄を誇った広瀬は、松江に繁栄を取って替わられることになりました。しかし、堀尾氏は、寛永10(1633)年3代忠晴に嗣子がなく改易になってしまいます。堀尾氏に替わって、若狭国小浜藩から入部してきた京極氏も、寛永14(1637)年に嗣子がなく改易になりました。なお、堀尾氏によって築城された松江城は、今日でも現存する天守閣を有する12城の一つであり、国の重要文化財(ブログ当時・現在は「日本で5番目の国宝」)に指定されています。

寛永15(1638)年、結城秀康(徳川家康の子、越前松平家の祖)の三男である松平直政が、松江藩主(18万6千石)として入部しました。親藩の越前松平氏は、これ後明治維新まで10代にわたって出雲地方を治めることになりました。また、直政の二男の近栄(ちかよし)は、寛文6(1666)年、直政から3万石(能義郡内34ヶ村と飯石郡内24ヶ村)を分与され、広瀬に藩邸を築き広瀬藩を立藩しました。広瀬藩も、明治維新まで10代にわたって広瀬の地を治めました。写真は、広瀬藩の藩邸跡を示す石碑です。

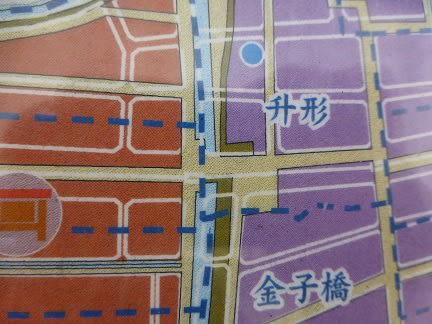

広瀬小学校の校舎とグランドの間の道を山の方に進むと、藩邸の門の奥に広瀬町社会福祉センターの建物があります。藩邸跡に建てられています。江戸時代を通して、藩邸は邸宅と裏の御山を合わせて10万平方メートルという広大な敷地だったといわれています。

現在も当時の石垣が残っています。ここには、かつて安来高校広瀬分校の校舎が建っていました。

これは、広瀬小学校の校門の脇の庭園です。「鈴木家老庭園跡」の石碑がありました。家老は、藩主のおそば近くに仕える重臣であり、藩邸のすぐ前に敷地を与えられていたようです。

こうして、広瀬の町は陣屋町として、また、さまざまな物資の集散地として、政治や経済の中心として発展を続けてきました。これは、現在の広瀬の町並みです。雰囲気のある町並みが残っています。広瀬の町は、明治9(1876)年の大火で壊滅的な被害を受けました。そのため、現在広瀬に残る建物はそれ以後に建設されたものだといわれています。

”月山”のブランドで知られる吉田酒造です。

安来市が運行している生活バス。200円の均一運賃で、市内の各地を結んでいます。

生活バスのバスセンターの待合室です。そこに、かすかに、かつての一畑電鉄広瀬線の名残が残っていました。

上は「出雲広瀬駅」。下は「一畑電気鉄道株式会社」と読めます。ここに移築したのでしょうか? かつて、広瀬の町と現在のJR荒島駅を結んでいた一畑電鉄広瀬線の出雲広瀬駅の駅舎のように見えます。しかし、一畑電鉄広瀬線は、一畑電鉄が敷設した鉄道ではありません。どちらかといえば、この鉄道の廃止への筋道をつけたのが、一畑電鉄だったように思えます。この日広瀬を訪ねたのは、一畑電鉄の広瀬線の歴史を訪ねて、その跡地をたどってみようと思ったからでした。

JR荒島駅からスタートしました。江戸時代、松江藩の支藩として一定の繁栄を続けてきた広瀬町でしたが、繁栄の中心を松江に奪われ、明治になって開業された山陰本線も遠く離れた県都松江を通ることになってしまいました。広瀬の人たちはかつての繁栄を取り戻すため、山陰本線と広瀬をつなぐ鉄道の敷設を計画しました。大正14(1925)年広瀬鉄道株式会社を立ち上げ、昭和3(1928)年に荒島~広瀬間の8.3kmを、単線でしたが電化して開業しました。

JR荒島駅の1番ホームから米子(東)方面を撮影しました。広瀬鉄道の電車はこのホームに切り込むように発着していたそうです。

駅からその先にある勝部踏切に向けて、右の草むらのところを走っていたそうです。荒島駅前を線路と平行して走る道を左方向に進み、森脇医院の次の小さな交差点を左折し線路の方に向かいます。

この写真は、山陰本線をわたる勝部踏切から荒島駅方面を撮影しました。線路は目の前のお宅と山陰本線の間にありました。なお、広瀬鉄道は電動車3両、付随車2両、荷物車2両、貨車5両の木造車両を所有しており、2~4両連結し、1日16往復していたそうです。貨物の取り扱いも行っていて、広瀬からは米や木材や木炭、梨などを出荷し、瓦やセメント、石炭などが入荷していたそうです。開業から数年間は、利用者も多かったそうです。

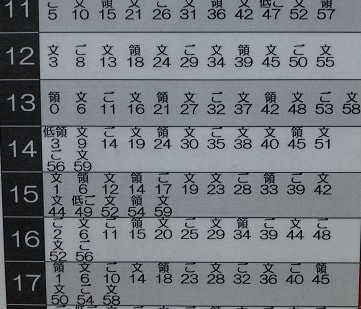

勝部踏切から東(米子方面)を撮影しました。黄色のお宅の前を、広瀬鉄道の電車が進んでいました。駅は、荒島駅の先に、仲仙寺、西赤江、西中津、田頼、小原、飯梨、植田、鷺の湯、鷺の湯温泉前、温泉前、出雲広瀬駅の12駅が設置されていました。ちなみに、荒島駅と出雲広瀬間を25分で結んでいました。

踏切付近を過ぎた電車は、緩く右にカーブしながら進んでいました。現在はスクラップ置き場になっていますが、線路跡をたどることはできます。昭和19(1944)年、戦時の国策により伯陽電鉄(現日ノ丸自動車、米子から南に路線をもっていた)と合併して山陽中央鉄道広瀬線になりました。戦後に独立しましたが、昭和29(1954)年、経営難から一畑電鉄に吸収され、一畑電鉄広瀬線となりました。

さらに進みます。しかし、経営不振で施設の老朽化に対応できず、一畑電鉄広瀬線になって6年目の昭和35(1960)年に廃止となりました。開業から32年間の営業でした。廃止からすでに50年以上が経過しています。

トラックが停車していましたが、脇を抜けて進みます。

トラックを過ぎると、左側の後ろから来る島根県道180号に合流します。

この写真は県道180号から、来た道を振り返って撮影しました。山陰本線をまたぐ跨線橋から下っていました。県道180号の左の小さな通りが線路跡です。これ以後は、広瀬線は「一畑電鉄広瀬線」と記述することにします。

交差点にあるヤンマーディーゼルのお店を抜けて、ここから県道を南に向けて進みます。一畑電鉄広瀬線が廃止されるとき、広瀬地区の住民は「並進する県道180号の整備を進める」という県の斡旋を受け入れて、廃止に同意しています。そのため、線路跡は整備された県道の中に吸収されることになりました。

山陰自動車道の高架下をくぐります。県道の路側帯は狭く、対向車は幅を取って走ってくださいましたが、やや危険を感じることもありました。最初の駅、仲仙寺駅が近づいて来ました。

県道180号の西に、並行して走る旧道があります。民家の右(裏)の電柱脇の通りです。この先で、県道180号に合流します。なお、線路跡は県道の左(東)側に組み込まれているそうです。

合流点で荒島方面を撮影しました。右側が県道180号、左から合流するのが旧道です。この合流点に生活バスの仲仙寺バス停がありましたが、このバス停付近が、仲仙寺(ちゅうせんじ)駅があったところです。後ろの建物は安来市立第三中学校の校舎です。荒島駅から1.5kmのところにありました。

駅名のもとになった仲仙寺が、旧道の左にありました。

仲仙寺駅跡からは、線路跡は道路の右(西)側に組み込まれているそうです。道路の右側に歩道が設けられており対向車を気にしないで歩けるようになりました。前方に見える山が県道に張り出しているところに、次の西赤江(にしあかえ)駅跡がありました。

道路の左にあった案内看板です。有名な近代日本画を展示している足立美術館と備前焼の展示で知られる加納美術館が案内にありました。

仲仙寺駅跡から700m、西赤江駅跡に着きました。現在は生活バスの西赤江バス停です。バス停の北(手前)側に駅があったそうです。田園地帯が続くところにありかつての雰囲気を残していました。

次の西中津(にしなかつ)駅跡です。振り返って駅舎跡を撮影しました。かつての駅舎を連想するような建物でしたが、もちろん当時の駅舎ではありません。西赤江駅から500mのところです。

西中津公会堂でした。選果場も兼ねた建物です。

私が訪ねたとき、この地出身の高校生がインターハイに出場することをお祝いする垂れ幕がかかっていました。

田園地帯が続きます。10分ぐらいで田頼(たより)バス停です。かつての田頼駅はローソンのある交差点付近にあったそうです。西中津駅から700mのところにあったそうです。

西中津駅跡から600m。10分ぐらいで西松井バス停に着きます。振り返って撮影しました。かつての小原(おはら)駅跡です。この先からは歩道がなくなり、狭い路側帯を歩くことになります。

900mで飯梨(いいなし)駅跡、現在の飯梨バス停に着きます。飯梨駅は、列車交換ができる唯一の駅でした。

進行方向右手の民家の手前の建物はかつての駅舎をそのまま使用しています。

民家の1階部分、かつての駅舎です。写真の右側の窓の部分が駅舎の面影をよく伝えています。窓の向こうに駅員さんが立っていそうな雰囲気です。鉄道関連で残っている唯一の建物です。

飯梨駅跡から800mでJA飯梨代理所前バス停に着きます。ここに植田(うえだ)駅がありました。

植田駅跡から600m。鷺の湯駅跡に着きました。現在の植田バス停です。これも振り返って、荒島方面を撮影しました。

ここから県道180号は左にカーブしながら坂を上って行きます。上り切ると正面に足立美術館の広い駐車場と安来節演芸館の建物が見えます。しかし、一畑電鉄広瀬線は鷺の湯駅からまっすぐ進んでいました。

鷺の湯駅跡から県道を離れ、かつての線路跡を探して歩きます。県道の一つ右(西)の道を、正面の山の左方をめざして歩きます。

この写真はその道のあたりを撮影しました。オレンジ色の釉薬瓦の民家が並んでいます。田植えが終わったばかりの農村風景を見ながら、南(右から左)に向かって歩きます。

やがて、道は、並木の続く道に合流します。この並木に沿った道がかつての線路跡でした。

これは、県道から見た線路跡の光景です。萬松院という寺院の前を線路は横切って進んでいました。

萬松院の先の線路跡です。この先にあった切り通しを電車は進んでいました。しかし、途中から道は荒れていて進むことができません。

県道に戻り、生活バスの鷺の湯温泉足立美術館前バス停まで歩きます。荒島方面に向かって撮影しました。バス停の待合室の向こう側の更地に、かつて鷺の湯温泉前駅がありました。鷺の湯駅から300mのところに鷺の湯温泉駅跡があったそうです。写真の山の右側を一畑電鉄広瀬線の電車が走っていました。

一畑電鉄広瀬線の電車は写真のバス停付近を横切り、鉄橋で胴貫川を渡っていました。写真の中央は胴貫川の向かいにあった橋脚です。三つあった橋脚の一番南側のものだったそうです。一畑電鉄広瀬線の数少ない遺構です。

鷺の温泉への入り口の橋を渡って、足立美術館の横の通りを歩いて、橋脚のそばに行きました。これがすぐ前から見た橋脚です。写真からは見えませんが、中央の松の木のすぐ左後方に、鷺の湯温泉足立美術館前バス停の待合室が見えていました。

緑濃い道が続いています。鷺の湯温泉前駅跡から200mぐらいのところに次の「温泉前駅」跡(まぎらわしいですね)があるはずです。しかし、痕跡を見つけることができないまま道路に出てしまいました。場所を特定することができませんでした。この道路(足立美術館の隣の通り)を先に進みます。

足立美術館を過ぎた線路跡は、終点の出雲広瀬駅に向かっています。出雲広瀬駅に向かって、線路跡の路盤が残っていました。温泉前駅から終点の出雲広瀬駅までは1.5kmあったそうです。

一畑電鉄広瀬線の終点、出雲広瀬駅をめざして歩きます。春にはさぞかし美しいと思われる桜の並木を見ながら歩きます。平行して走る県道180号の沿線の雰囲気が町に近づいていると感じられるようになりました。

線路跡の道が県道と交差します。線路跡はこの少し右のあたりをまっすぐ延びていたようです。

おそらくこの通りのあたりを進んでいたのではないでしょうか。前方の赤い屋根は市営住宅ですが、その向こうに出雲広瀬駅がありました。

出雲広瀬駅跡に建っていた地元の方の集会所です。周囲は安来市立市民病院(旧広瀬町立広瀬病院)の職員駐車場として使われていました。かつての駅前通りから撮影しました。

広瀬の町の繁栄を取り戻すために建設された一畑電鉄広瀬線でしたが、廃止からすでに50年以上が経過しています。かつての線路跡を取り込んだ県道180号に残る駅跡を確認して歩く旅になりました。当時の面影を残すところは数えるほどしか残っていませんでした。また、当時の様子を知る人もきわめて少なくなっていて、50年の年月を感じてしまいました。ただ一つ、萬松院の前を横切る当時の線路跡を通ったときは、歩いて来てよかったと思ったものでした。