All Photos by Chishima,J.

(岩礁上で休息するヒメウの集団 2007年1月 北海道幌泉郡えりも町)

(日本野鳥の会十勝支部報「十勝野鳥だより161号」(2007年12月発行)より転載 一部に加筆・修正)

広尾市街を抜け、広尾川を渡るとそこから黄金道路だ。延べ数千人の受刑者を使い、8年の歳月をかけて完成したこの道路の名前の由来は、まさに黄金を敷き詰めるほどの費用がかかったことによるもの。右手にはせり出した山が崖となり、左側には太平洋の荒磯が広がる。このエリアでの探鳥のポイントは、時間の許す限り多くの漁港を回ることである。音調別、えりもに入って目黒、庶野、えりも岬、岬を回って東洋、歌別、えりも本町など小~中規模の漁港がたくさんあり、これらをしらみつぶしに見てゆけばどこかで必ず素敵な出会いがあるはずだ。それがどこかは、その日、時間によって違うので、とにかく地道に見てゆくしかない。

雪中のクロガモ

2007年3月 北海道幌泉郡えりも町

突然の暗雲に覆われ、吹雪模様となった港にクロガモの声だけがこだましていた。悪天候時は、外洋から避難してくる思わぬ珍鳥と出会うこともある。

港に入ってくる海鳥は、比較的警戒心が薄いので、車内から観察していれば、思わぬ近距離で見れることもある。普段、沖にいて遠い、波間に浮き沈みして見づらいなどでじっくり触れ合う機会の少ない海鳥を、心行くまで堪能されたい。シノリガモやウミアイサなどの海ガモ類、ワシカモメをはじめとしたカモメ類、アビ類、カイツブリ類などが主な観察対象だが、珍鳥の出現が多いのも漁港の特徴である。コクガンやウミガラス、ハシジロアビといったちょっとした珍鳥から、アラナミキンクロやケワタガモ、コケワタガモ(ケワタ、コケワタは漁港ではなく磯)、コスズガモ、カナダカモメなど国内でもそうそう出会えない大御所クラスまで様々な記録がある。

ウミガラス(冬羽)

2006年1月 北海道広尾郡広尾町

アラナミキンクロ(オス)

2007年3月 北海道幌泉郡えりも町

メスや近縁種との識別については、「アラナミキンクロのメスの識別について」の記事も参照されたい。

漁港ではなく道路沿いの海岸線にも海鳥の姿は多い。大きな岩ではヒメウの集団が羽を干したり、オジロワシやハヤブサが周囲に睨みを利かせていることもある。また、海にばかり気を取られていると、山側の断崖上にクマタカがいたりするので、時々注意しよう。思わずすぐに車を停めたくなってしまうが、道路の幅が狭いので停車は極力、所々にあるパーキングにしよう。その際には後続車・対向車には十分注意されたい。

オジロワシ(成鳥)

2007年1月 北海道幌泉郡えりも町

庶野からは、時間次第で追分峠からまっすぐえりも本町を目指してもよいし、えりも岬を経由してゆくのもよい。えりも岬を経由する場合は、百人浜を通ってゆくことになり、景観はがらりと変わることになる。両側に原野や牧草地が広がっている場所では、ハイイロチュウヒやノスリなど猛禽類の姿をみることもある。しばらく行くと両側は背の低いクロマツになる。これはかつて伐採によって砂漠化し、砂が流れ込んで魚も獲れなくなった海を豊かにしようと、昭和28年から行われている緑化事業によるものだ。風の強い地域ゆえさまざまな苦労が絶えなかったようだが、徐々に海も回復するなど成果を上げ、NHKのプロジェクトXで紹介されたのは記憶に新しい。この部分では、雪の後などにカシラダカやハギマシコなどの小鳥が路肩で採餌していることがある。

カシラダカ(冬羽)

2007年12月 北海道中川郡幕別町

百人浜を過ぎるとえりも岬だ。風速10m以上の風が年間290日以上も吹く「風の岬」の冬は過酷だが、十分な防寒を施して先端に立ってみよう。日高山脈の南端が岩礁となって海に落ち込んでゆく。その岩礁こそ日本で最大のゼニガタアザラシの繁殖場である。流氷上で繁殖するほかのアザラシとは違って岩礁上で子育てをするこのアザラシは、一年を通じてえりもに生息している。冬場は上陸数がやや減少するが、多い時で150頭以上が上陸している。また、高波や高潮で上陸できない時でも、海坊主のような遊泳個体がそこかしこの海面に見られるはずだ。冬はゼニガタアザラシだけでなくゴマフアザラシも多く、50頭を超えることもある。こちらは流氷で繁殖する種類なので、えりもで見られるのは成熟前の若者たちだ。この何年間はラッコが1頭住み着いているし、年に何回かは数頭のトドが上陸することもある。風の岬は海獣の楽園でもあるのだ。ただ、同じ海の魚を捕って生計を立てる漁業者との間に軋轢が生じているのも現実である。共生のための取り組みが、地元の漁業者らで作るNGOによって試みられている。

襟裳岬のゼニガタアザラシ

2007年3月 北海道幌泉郡えりも町

上陸岩礁までは1~2kmあるので、望遠鏡でじっくり観察しよう。

岬の沖には海鳥も多い。ケイマフリ、ウミスズメなどのウミスズメ類が中心だが、これらは流氷や海水温と結びついた移動をするので、何がどれだけ見られるかはその日の海況次第だ。2003年2月、沖に流氷の帯を肉眼で確認できた時には、5000羽を超えるコウミスズメを主体とした群れが接岸して圧巻だった。季節は違うが、夏期(5~7月)にはハシボソミズナギドリ、ハイイロミズナギドリ、クロアシアホウドリといったミズナギドリ類やカマイルカ、ネズミイルカなどの鯨類を見ることができ、こちらもお勧めである。ただ、いずれも1~数kmの距離があるので、観察を楽しむには高倍率の望遠鏡と忍耐力、総合的な識別力が必要だ。

ケイマフリ(冬羽から夏羽に換羽中)

2006年4月 北海道中川郡豊頃町

岬からはいくつかの漁港と海岸線を見ながらえりも本町を目指すことになるが、周辺の磯ではコクガンの記録も多い。また、えりも本町に入る直前の、歌別川の河口ではカモ類やカモメ類を至近距離で観察することができ、お勧めである。

上記のコースを一日で制覇するのは、時間的に厳しいかもしれない。また、海鳥は当たれ外れが大きいので、一回の探鳥では成果が上がらないかもしれない。諦めずに何度か通ってみよう。海鳥たちとの出会いの思い出が増えるにつれ、ぐっと魅力的な場所になってくるはずだ。

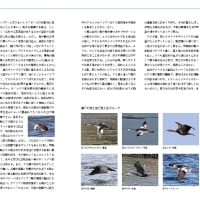

河口のカモメ類

2007年12月 北海道幌泉郡えりも町

中央の流れの中にいるのがワシカモメ成鳥、ほかはオオセグロカモメ。

この地域は漁業が盛んな地域でもある。新鮮かつ多様な魚介類が、スーパーでも購入できる。広尾では月に1回(第4日曜日)、漁協による魚の直売もあるので、それに合わせて探鳥に出るのも良いだろう。それらを肴に一杯飲りながら、野帳や画像の整理をして出会いの思い出に浸るのも、また楽しいひと時である。

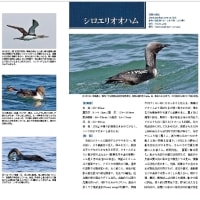

オオハム(幼鳥)

2007年12月 北海道幌泉郡えりも町

最後にいくつか注意事項を。①各漁港では魚介の水揚げが、十勝港ではそれに加えて貨物船の荷役作業が行われている。それらにはむやみに近付かないこと。邪魔になるだけでなく、危険である。また、十勝港では釣り人の車で大混雑することもあるので、それにも注意したい。②広尾市街からえりも本町まではコンビニも無いので、黄金道路に繰り出す場合は広尾で食糧や飲料を調達しておいた方が良い。③黄金道路は高波のためしばしば通行止になる。広尾で通行止の場合は行けないだけで済むが、えりもに行ってから通行止になると天馬街道(野塚峠)を通って帰らなければならなくなるので、道路情報はこまめにチェックしよう。また、通行止にならないまでも道路が波をかぶっていることはよくあるので注意。④当然だが、海中への転落には十分気を付けること。海辺は突風や突発的な波が発生しやすい。⑤黄金道路に多い覆道やトンネル内は、路面が乾いている晴天の日中にも路面が凍結していることがある。

えりも市街を背景に(スズガモ)

2007年12月 北海道幌泉郡えりも町

冬には珍しく穏やかな凪の日。数百羽のスズガモが波間に漂っていた。

(2007年12月23日 千嶋 淳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます