大分以前から企業統計を見て感じていた事ですが、この所アベノミクス問題点も指摘され、コロナもあって、企業収益も冴えないなと思いながら、今年9月に発表になった法人企業統計年報で現状を確かめてみました。

この統計は、企業統計としてかなり良く出来た統計だと思っています。年報と季報があって、季報は時々、最近の状況を見るのにこのブログでも使いますが、年報は企業経営の長期のトレンドを見るのに最適です。

拾ってみたのは2つの利益率、売上高営業利益率と売上高経常利益率です。

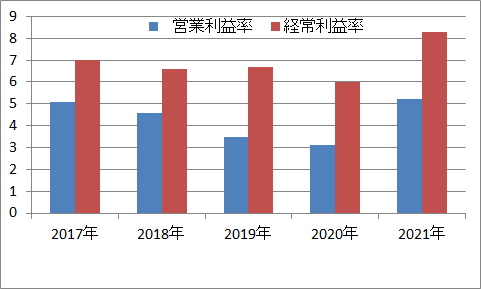

営業利益と経常利益(製造業)

資料:財務省「法人企業統計年報」

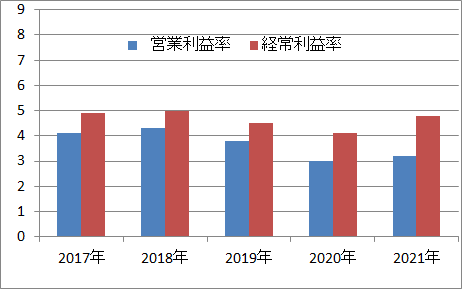

営業利益と経常利益(非製造業)

資料:上に同じ

ご承知のように、営業利益はその企業が本業としている仕事から生まれる利益で、経常利益は営業利益から金融関連の支出を差し引き、金融関係の収入を加えたものです。

(さらに特別損益を加除したのが純利益です)

思い出せば、日本経済も元気よく、企業経営もぐんぐん伸びていた高度成長期の日本企業は、成長に追いつく資本蓄積が出来ず、いわゆる借金経営が一般的でした.

勿論金利も高く、今のゼロ金利とは違いますから、営業利益で稼いでも金利負担が重く、経常収支は何処も赤字で、その結果、経常利益は営業利益よりずっと少ないというのが一般的な企業の姿でした。

東京電力の経営分析をしたら、人件費総額よりも支払金利の方が大きいのでびっくりしたこともありました。

ところで最近5年間の数字を法人企業年報で見たのが上の2つの図です。製造業と非製造業に分けて取ってみました。

ご覧頂きますように、青の営業利益の柱より茶色の経常利益の柱の方が高いのが明らかです。

これは、経常収支のが必ず黒字であることを示しています。

経常収支の支出は殆どが借入金や社債の支払金利で、収入の方は、受取金利、受取配当、為替差益といったところです。

中身は企業によって異なるでしょうが、企業の自己資本比率は高まり有利子負債は減り、おまけに金利は史上最低です。支払金利は極小でしょう。

一方余裕資金は、多様な資金運用が可能なマネー資本主義の時代、株式投資で配当は金利の何倍も高いのが今の金融情勢です。

更に製造業の場合を見て頂きますと、非製造業の場合よりも茶色の柱が高めです、これは海外への企業進出による利子配当の増加によるものでしょう。輸出が多ければ、円安の時期には為替差益も貢献してくれます。

こうして、経常収支(金融収支)で、企業経営は安定の度を増しているのです。前述のように、これにはゼロ金利政策も大きなプラスになっているわけですら、今後ゼロ金利政策が終わればその分はマイナスですが、企業の財務体質の強化による分は変わりません。

そういった意味で、高度成長の昔と企業の収益構造は(財務体質の健全化によって)大きく変わってきているのです。

ただこれを単純に善しと見るか、成長への積極性、国内経済活動の活発化につながらない、収益志向、安定指向の結果とみるかは、議論のあるところでしょう。

折しも日本経済の再活性化が言われていますが、これからの企業の選択が注目されるところです。