昨日、総務省より10月分の消費者物価が発表になりました。

今年に入って消費者物価の上昇基調は続いていますが、10月の動きを見ても衰える気配はありません。

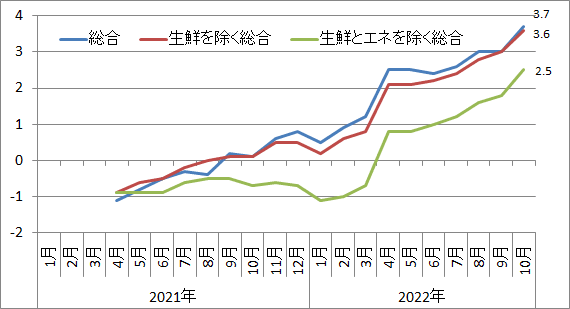

消費者物価指数の動き(原指数)

資料:総務省「消費者物価指数」

ご覧いただきますように消費者物価(原指数)が上がり始めたのは今年に入ってからで、上がっているのは青と赤の線(ほとんど同じ)という事は、エネルギー価格が上がらなければ、(緑の線:生鮮食品とエネルギーを除く総合)、今でも消費者物価は2020年を100にして1.7%しか上がっていないという事です。

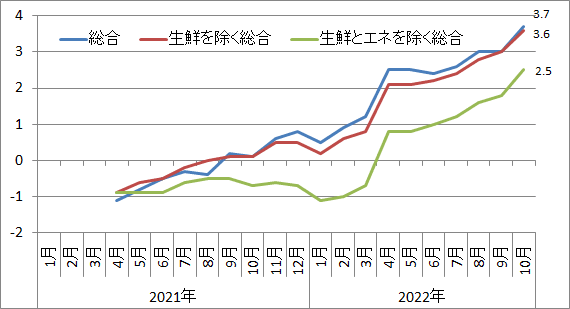

消費者物価指数:対前年同期比(%)

資料:上に同じ

対前年同月比で見ますと、青、つまり光熱費が入ると一番上がり、生鮮食品は光熱費より上がっていない、両方除くと年間上昇率は,9月の1.8%から急騰しましたが、それでも2.5%です。

という事は、加工食品、調味料、日用品の価格などが何万品目上がっても消費者物価の上昇は年率2.5%程度だという事です。

そしてこの上昇は長年のコストアップの補填という意味を含みますからそれが一段落すれば上昇率はずっと下がるでしょう。

つまり、皆様ご承知のように、日本の消費者物価の上昇は、欧米のように8%とか10%(年率)といった水準ではなく加速と言っても年率3%台の上昇ですから、インフレの質は違うと言う事が出来ます。

欧米は原油をはじめ輸入原材料が上がれば、国内の物価も同様に上げる動きが出、物価が上がれば賃金上昇も激しくなる(市場原理すぐに反映)するというのが一般的な傾向です。

日本の場合は輸入原材料価格があがっても、国内価格に転嫁するのが困難なことが多く、製造過程がコスト高を負担して合理化で凌ぐといった事が多いようです。

その結果賃金を上げる余裕もなく、賃上げは春闘で4月~6月、春闘相場という事ですので、一部にボーナスや残業が増えるにしても賃金水準はなかなか上がりません。

物価が上がらない事は消費者にとってはいい事という見方もあり(政府はそうですね)、結果的に縮小均衡状態になって、経済成長も縮小という事になっていました。

円高デフレという30年に亘る長期不況の中で出来上がった、こうした社会習慣が、円高が終わってもずっと続いて来ていました。

しかし、昨年から原油や輸入穀物などの値上がりがひどくなり、製造過程の負担も限界という事でしょう、加工食品や日用品の値上げが一斉に広がったようです。

その意味で、今回の物価上昇の波は、円高解消(アベノミクスのスタート)以来のコスト高の積み残しの清算といった意味があるのです。

同時に、積み残された賃金の引き上げ(長期不況で増えた非正規従業員の正規転換に必要な人件費も含め)も、来春闘にかけて行われることになるでしょう。(これは必須ですね)

そう考えれば、今回の物価上昇は上げ幅が大きければ早く完了し、上げ幅が小さければ長くかかる事になるのでしょう。(やらないと日本経済・社会が保たないようですから)

当然に物価上昇への連動ですが、長年の皺寄せの結果である、賃金水準の停滞についても、経団連も「賃上げ容認」というほどに酷くなっているので、来春闘では、物価上昇の後追いですが「それなり」の「水準訂正」が行われることになる(べき)でしょう。

今回の物価上昇はそんな目で、日本経済の再活性化への已むに已まれぬ動きだ見ていただければいいのではないかと思っています。

今年に入って消費者物価の上昇基調は続いていますが、10月の動きを見ても衰える気配はありません。

消費者物価指数の動き(原指数)

資料:総務省「消費者物価指数」

ご覧いただきますように消費者物価(原指数)が上がり始めたのは今年に入ってからで、上がっているのは青と赤の線(ほとんど同じ)という事は、エネルギー価格が上がらなければ、(緑の線:生鮮食品とエネルギーを除く総合)、今でも消費者物価は2020年を100にして1.7%しか上がっていないという事です。

消費者物価指数:対前年同期比(%)

資料:上に同じ

対前年同月比で見ますと、青、つまり光熱費が入ると一番上がり、生鮮食品は光熱費より上がっていない、両方除くと年間上昇率は,9月の1.8%から急騰しましたが、それでも2.5%です。

という事は、加工食品、調味料、日用品の価格などが何万品目上がっても消費者物価の上昇は年率2.5%程度だという事です。

そしてこの上昇は長年のコストアップの補填という意味を含みますからそれが一段落すれば上昇率はずっと下がるでしょう。

つまり、皆様ご承知のように、日本の消費者物価の上昇は、欧米のように8%とか10%(年率)といった水準ではなく加速と言っても年率3%台の上昇ですから、インフレの質は違うと言う事が出来ます。

欧米は原油をはじめ輸入原材料が上がれば、国内の物価も同様に上げる動きが出、物価が上がれば賃金上昇も激しくなる(市場原理すぐに反映)するというのが一般的な傾向です。

日本の場合は輸入原材料価格があがっても、国内価格に転嫁するのが困難なことが多く、製造過程がコスト高を負担して合理化で凌ぐといった事が多いようです。

その結果賃金を上げる余裕もなく、賃上げは春闘で4月~6月、春闘相場という事ですので、一部にボーナスや残業が増えるにしても賃金水準はなかなか上がりません。

物価が上がらない事は消費者にとってはいい事という見方もあり(政府はそうですね)、結果的に縮小均衡状態になって、経済成長も縮小という事になっていました。

円高デフレという30年に亘る長期不況の中で出来上がった、こうした社会習慣が、円高が終わってもずっと続いて来ていました。

しかし、昨年から原油や輸入穀物などの値上がりがひどくなり、製造過程の負担も限界という事でしょう、加工食品や日用品の値上げが一斉に広がったようです。

その意味で、今回の物価上昇の波は、円高解消(アベノミクスのスタート)以来のコスト高の積み残しの清算といった意味があるのです。

同時に、積み残された賃金の引き上げ(長期不況で増えた非正規従業員の正規転換に必要な人件費も含め)も、来春闘にかけて行われることになるでしょう。(これは必須ですね)

そう考えれば、今回の物価上昇は上げ幅が大きければ早く完了し、上げ幅が小さければ長くかかる事になるのでしょう。(やらないと日本経済・社会が保たないようですから)

当然に物価上昇への連動ですが、長年の皺寄せの結果である、賃金水準の停滞についても、経団連も「賃上げ容認」というほどに酷くなっているので、来春闘では、物価上昇の後追いですが「それなり」の「水準訂正」が行われることになる(べき)でしょう。

今回の物価上昇はそんな目で、日本経済の再活性化への已むに已まれぬ動きだ見ていただければいいのではないかと思っています。