このシリーズも本日より中京区の町屋に入ります。

1929年(昭和4)京都市の増区により、旧上京区の丸太町通以南と旧下京区の四条通以北が中京区になりました。

町衆の心意気と高い自治意識に支えられ、政治・経済・文化の機能が集積してきた行政区です。

京都市のほぼ中央に位置し、御池通、烏丸通、河原町通、四条通沿いに、官公庁や政治・経済団体、金融機関、商店などが集中しています。

中世より商業の盛んなところで、京町屋も数多くあり、現在も残されています。

吉田邸(無名舎)

国登録有形文化財(平成25)、景観重要建造物(平成18)、歴史的意匠建造物(平成11)

中京区 新町通六角下る六角町

建築 明治1898~1912/1935改修

木造2階建、瓦葺、建築面積180㎡1棟

通りに東面して構える表屋は上下階とも出桁造で、一階南寄りを土間の戸口とし、北寄りに出格子をたてて中央に揚げ店構を設えています。

2階は両端の半間を除き平格子です。玄関奥の居住部は田字形四間取です。

内外ともに良質な意匠の表屋造の町家です。

京呉服の問屋街「室町」の一画六角町にあり、建物は白生地問屋を商った京商家の表屋造りです。

現在京都の夏の旅で特別公開中(9月30日迄)

祇園祭後祭で賑わう「北観音山」町内に、明治42年に建てられ、現在も住まいとして使われています。

かつて白生地問屋であった建物は、通りに面した店舗棟から「通り庭」と呼ばれる土間に沿って奥へと玄関棟、住居棟、土蔵が続き、中庭と座敷庭から構成される典型的な「表屋造」です。

風の通り道と採光の機能を兼ね備えた洗練された中庭の美しさや、葦戸や網代など涼を取り込む伝統的な夏の室礼が見事です。

見学の様子は8月7日付けで投稿しています。

外観の特徴

屋根一階庇の最前列は一文字瓦葺いています。

横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。

格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。

家の商いでデザインが異なります。

ばったり床几は元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。

ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。

駒寄

家と道との境界に巡らされた格子の垣で、元は牛馬をつなぐためのものでした。

意匠もさまざま、栗や欅などの硬い木が使われています。

鍾馗さんが屋根に上がっています。

厄除けの瓦人形は京町屋の象徴です。

店庭、玄関庭から台所、敷地奥の蔵まで通り庭がつながっています。

台所 現当主夫妻の日常の生活の場です。

太い梁が走る天井を見上げれば、湯気や煙を排出する煙り抜け(火袋)の天窓や高窓から陽が燦燦と降り注いでいます。

川崎家(紫織庵)閉館

京都市指定有形文化財

綿布商を営む井上利助が大正期に建てた大規模な都市型住宅で,その後川崎家の住宅として使用されました

茶室(紫織庵)は4畳板入で,3畳の水屋が付いています。洋館は外壁に大谷石と煉瓦タイルを用いてライト風の意匠に仕上げています。

主屋は中廊下をもつほぼ総二階の建物で,2階にも本格的な座敷や洋間を設けています。

棟札によると,大正13年(1924)に二十八畳蔵,大正15年に主屋や便所浴室棟が建てられています。

大工棟梁は上坂浅次郎で,京都帝国大学教授の武田五一も設計に参与しています。

現在建物は閉館しています。

東京都内の業者が土地と建物を購入、2019年1月29日市に解体する意向を伝えていました。

京都市は直ちに所有者に異例の警告文を送付、建物が京都市指定有形文化財条例に違反し、解体しないように強い警告をだしました。

現在建物はそのままです。

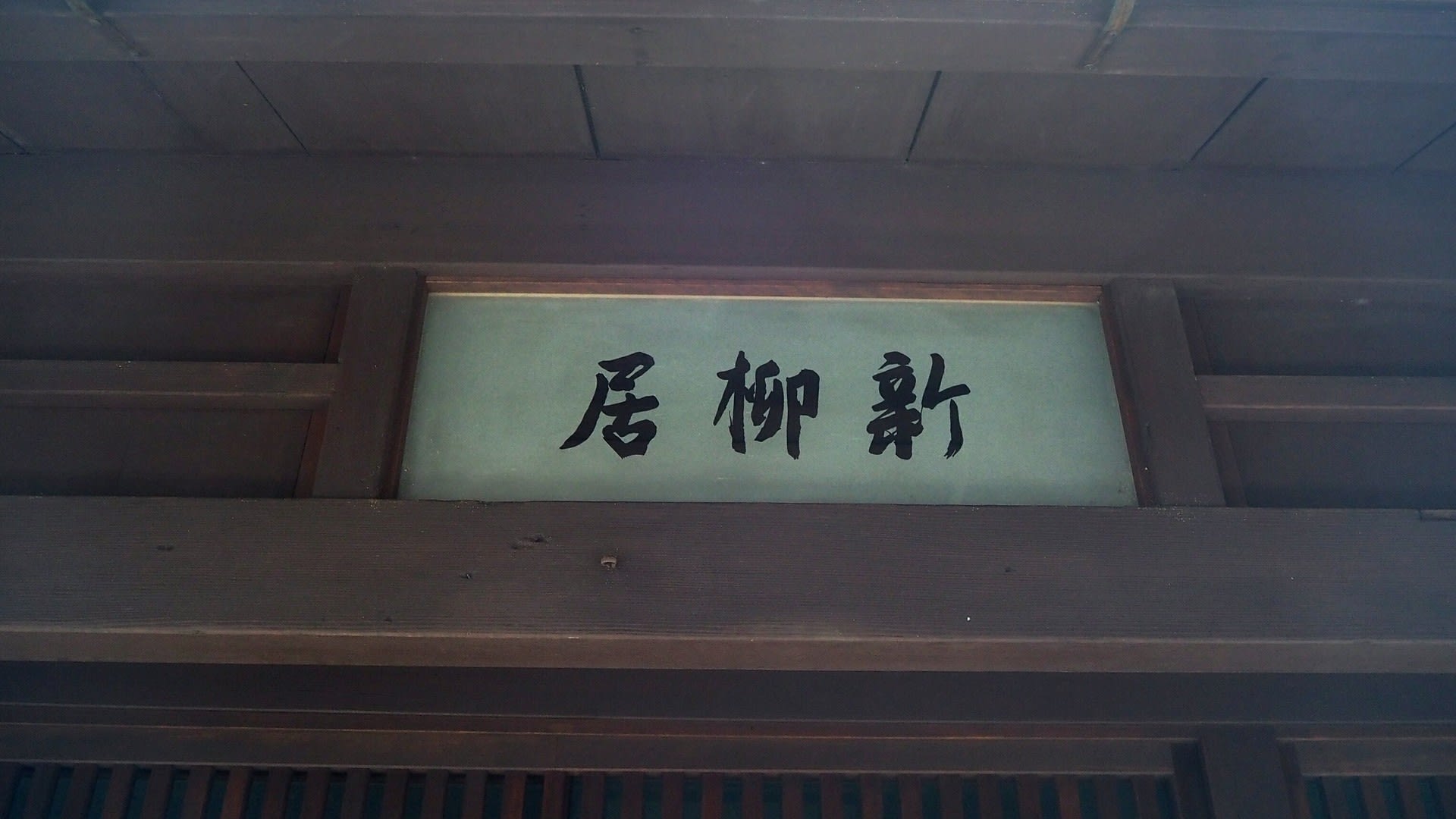

小島邸 「新柳居」

景観重要建造物

中京区 新町通錦小路上る百足屋町

ばったり床几

虫籠窓

表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。

防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。

現在京都先端科学大学の京町屋キャンバスに活用されています。

西島邸(山茶花美術館)

国登録有形文化財、景観重要建造物、歴史的意匠建造物、京都を彩る建物認定第103号

中京区 車屋町通夷川上る少将井御旅町

主屋 明治/1880 木造2階建,瓦葺,建築面積119㎡

街路に東面して建つ中規模の町屋です。

間口4間、奥行7間半の規模を持ち、1階の格子と犬矢来、2階の虫籠窓が外観を特徴づけています。

通り土間を設けるなど標準的な表屋造の構成を示しており、明治期の商家の様子を今日に伝えています。

現在は山茶花美術館として使われています。

キンシ正宗堀野記念館(旧堀野家本宅)

国登録有形文化財、歴史的意匠建造物

中京区 堺町通二条上る亀屋町

主屋 明治/1868-1911 木造2階建、瓦葺、建築面積210㎡

京都市中京区堺町通二条上る亀屋町

堺町通に東面して建つ間口6間半規模のやや大型の町家です。

主体部は南北棟,切妻造,桟瓦葺で,正面は階下に2本切子格子,階上に虫籠窓を並べ,黒漆喰で仕上げています。

屋根一階庇の最前列は一文字瓦葺いています。

格子、虫籠窓、駒寄などがあります。

俵屋旅館

国登録有形文化財、京都を彩る建物認定第33号

中京区麸屋町通姉小路上る中白山町

明治/1868-1911 木造2階建、瓦葺、建築面積283㎡1棟

京都に現存する最古の旅館として知られています。

宝永年間(1704~1711年)に太物問屋として創業です。

次第に宿を本業とするようになり,江戸末期には,様々な京都の地誌に「寄宿」として記載されています。

蛤御門の変(1864年)で全焼しましたが,明治初年には旧館が完成します。

木造2階建の建物で、玄関は麸屋町通りに面し,敷地の中には複数の中庭・外庭が全客室から見えるように配置されています。

洗練された数寄屋風建築に優雅さと風格が感じられます。

近現代における旅館の歴史を体現する貴重な遺構です。

犬矢来の意匠が特徴的です。

京町屋外観の特徴

屋根一階庇の最前列は一文字瓦葺いています。

横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。

格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。

家の商いや家主の好みでデザインが異なります。

上部が切り取られた「糸屋格子」、太い連子の「麩屋格子」、「炭屋格子」、重い酒樽や米俵を扱う「酒屋格子」、「米屋格子」、繊細な「仕舞屋格子」などがあります。格子を紅殻で塗ったものが紅殻格子。

ばったり床几は元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。

虫籠窓は表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。

防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。

犬矢来

竹の犬矢来は割竹を透き間なく組んだものから、少し透かしたものまでさなざまです。

直線的な町屋の表情を和らげてくれます。

駒寄

家と道との境界に巡らされた格子の垣。元は牛馬をつなぐためのものでした。

意匠もさまざま、栗や欅などの硬い木が使われることもあります。

鍾馗

厄除けの瓦人形は京町屋の屋根の象徴です。

各種建造物指定の説明

国・登録有形文化財

緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため,平成8年度施行の文化財制度で,登録された建物が登録有形文化財です。

登録文化財には,築後50年を経過している建造物で,国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものといった基準を満たす建造物が対象となります。

京都市では,近代の建造物を中心に積極的に登録を進め,市内243件(平成31年1月末現在告示分)が登録されています。

景観重要建造物

平成16年に制定された景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要なものについて,京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。

指定を受けた建造物には,所有者等の適正な管理義務のほか,増築や改築,外観等の変更には市長の許可が必要となりますが,相続税に係る適正評価や,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

歴史的意匠建造物

歴史的な意匠を有し、地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建築物等を京都市が指定するものです。

歴史的風致形成建造物

平成20年11月に施行された、歴史まちづくり法に記載された重点区域内の歴史的な建造物で,地域の歴史的風致を形成し,歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるもので,京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定した建造物。

指定を受けた建造物には,所有者等の適切な管理義務のほか,増築や改築,移転又は除却の届出が必要となりますが,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

京都を彩る建物

京都市内には京都の歴史や文化を象徴する建物が,所有者のたゆまぬ努力により,世代を越えて継承されています。

しかし,その存在と魅力が十分に伝わっていないものや,維持・継承が危ぶまれているものもあります。

そこで,京都の財産として残したい建物や市民から募集し,市民ぐるみで残そうという気運を高め,様々な活用を進めることなどにより,維持・継承を図ろうというものです。

京都を彩る建物は市民から推薦を受け、審査委員会で選定された建造物です。

京都市内で世代を越えて継承され,京都の歴史や文化を象徴し、概ね50年以上の建造物(国又は地方公共団体が所有しているものは除く)です。