伊豆半島南端の南伊豆町に「加納」という地区がある

「黒船」「唐人お吉」で知られる下田から西に約10km,伊豆半島南端の南伊豆町に「加納」という地区がある。江戸時代には伊豆国賀茂郡加納村と呼んだ。下賀茂温泉郷があり,奥伊豆の山間を流れる二条川は青野川と合流し相模湾に注いでいる。温暖で長閑な風情を感じさせるが,耕地は狭隘で豊穣な土地柄とは言えない。

この加納村で,後に新撰組隊士となる一人の男(加納道之助,鷲雄,鷲尾,鴨雄,伊豆太郎)が誕生した。天保10年(1839)11月9日のことである。高野伴平(諱は宗通)・八重(影山氏の出)の長男で,幼名を道之助と言った。なお,明治維新後に「加納通広」と改名している。

1.奥伊豆の山村から新撰組隊士となる

何故,この山村から新撰組隊士なのか?

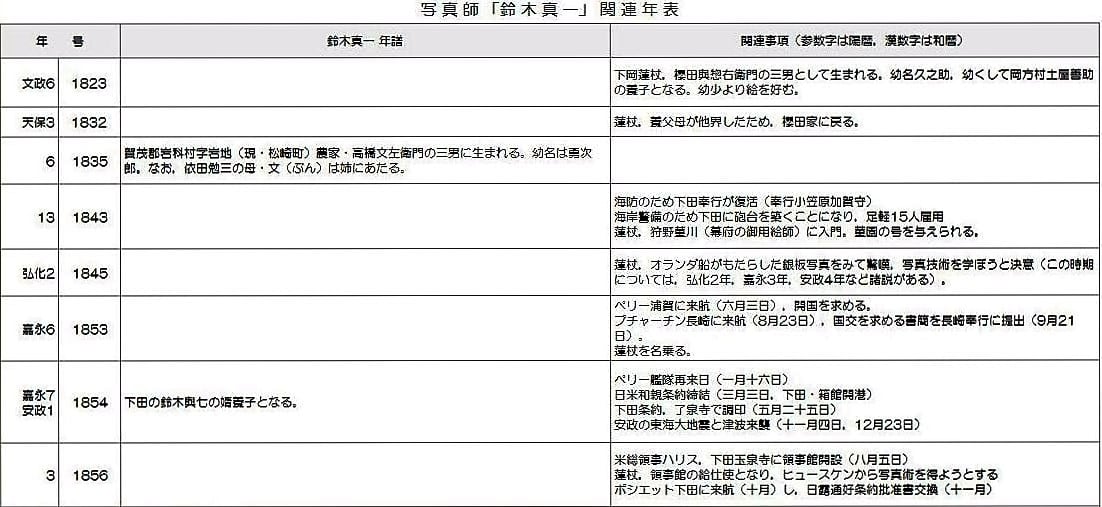

下田にペリー艦隊が再来航し,日米和親条約の細則である下田条約13箇条を了泉寺で締結したのは嘉永7年6月17日(1854.5.22),道之助16歳のときであった。道之助は下田まで歩いて行き,「ペリー艦隊の行列をみて,その尊大さと規律に驚いた」と後に語っている(明治三十四年史談会)。多感な年ごろであった道之助は,黒船来航に触発されて江戸へ向かったのだろうか。

深川の親戚の家に寄宿した道之助は,攘夷の気持ちを抱えて千葉道場に通い,また深川の千葉道場免許者谷鎌三,伊東誠一郎の道場で北辰一刀流の剣法習得に精進した。伊東道場では塾頭鈴木大蔵(後の伊東甲子太郎)の指導を受け,久留米出身の浪士篠塚友平(後の篠原泰輔)と親交を結ぶ。伊東甲子太郎,篠原泰輔との出会いが,道之助のその後の人生に大きな影響を与えることになる。

伊東甲子太郎は,剣術を究め,また水戸学・国学の教養を備えた憂国の士であったことから,多くの志士たちが彼の周囲に集まっていた。加納道之助もその一人であった。元治元年(1864),伊東甲子太郎が新選組に参謀として招かれ入隊したとき,加納道之助(鷲尾)らも行動を共にし,道之助は伍長としての処遇を得ている。入隊時の名簿(会津藩庁記録)によれば,加納鷲尾の武術流派は槍術大嶋流と記されているが,新撰組の中で特に武術に秀でた存在という訳でもなかったようだ。

2.新撰組を脱退し御陵衛士となる

何故,御陵衛士となったのか?

幕府が進める長洲征伐や処分についての考え方の相違から,伊東甲子太郎は近藤勇と次第にそりが合わなくなる。近藤や土方が幕府の威勢を守り抜こうと考えたのに対し,伊東は西南諸藩から押し寄せて来る新しい時代の波を理解し始めていた。近藤と伊東の考え方の違いが顕在化するにつれ,隊内に伊東の同調者が増える恐れが出て来た。伊東は円満離隊の方策を模索し,分離という形式を近藤に要請する。近藤には絶対多数派の統率者であるとの自負もあったろう,伊東の分離要請を認めざるを得なかった。

慶応3年(1867)3月,伊東甲子太郎ら16名は「御陵衛士」を拝命し,新撰組屯所を去った。この中に,加納道之助(鷲尾)もいた。師と仰ぎ同志でもある伊東と行動を共にしたのである。後に,伊東ら御陵衛士は宿舎とした寺院の名前から,「高台寺党」と呼ばれるようになる。

3.油小路事件で伊東甲子太郎死す

円満分離に見えたが,その後も近藤ら新撰組と伊東一派の間には確執が絶えなかった。慶応3年(1867)11月18日,近藤から伊東の所へ一通の書状が届いた。「御高見を伺いたいので,拙宅までご来駕ありたい」とある。伊東一派には近藤の招きに疑義を抱く者がいたが,伊東は招きに応じた。伊東は近藤や土方らと酒宴後,帰路の油小路で,待ち伏せしていた大石鍬次郎や横倉甚五郎ら新撰組隊士に襲われ,一命を落としてしまう。

新撰組は,伊東の死骸を油小路七条まで引きずって行き,「御陵衛士隊長が何者かに暗殺されているから,遺体を引き取りに来られたし」と使いを走らせ,永倉新八,原田左之助ら40人ほどの隊士を忍ばせて高台寺党を撲滅しようとした。知らせを受けた衛士たち7名は油小路に駆けつけるが包囲され,服部武雄,毛内有之助,藤堂平助が命を落としてしまう。壮絶な死闘の中を,鈴木三樹三郎,篠原泰之進,加納道之助(鷲尾),富山弥兵衛4名が薩摩藩邸に逃げ込み,中村半次郎の配慮で匿われる。世に言う油小路事件である。当日不在であった他の衛士たちも薩摩藩を頼って参集し,薩摩藩の庇護を受けることになる。

4.近藤勇を襲撃する

慶応3年(1867)12月18日,篠原泰之進,加納道之助(鷲尾),富山弥兵衛,阿部十郎,佐原太郎,内海次郎らは,伏見街道丹波橋筋付近で近藤らを待ち伏せ狙撃し,伊東の仇を取ろうと図ったが,近藤は銃傷を受けたものの逃げ延びた。この半月後に鳥羽伏見の戦いが始まるが,近藤は負傷のため出陣できなかった。

5.薩軍に加わり出兵する

何故,薩軍に加わったのか?

伏見薩邸にあった元御陵衛士たちは,それぞれ薩軍に加わり戊辰の役を戦っている。油小路事件で匿ってくれた恩義の念がそうさせたのだろう。

慶応4年(1868)2月16日,加納と清原は東山道総督府(総督岩倉具定)に所属する薩軍(島津式部,伊地知正治)に加わり奥州を転戦した。清原は白河城攻略戦で死亡するが,加納は若松城攻撃にも参加し,江戸へ凱旋した。加納は,戊辰の役で薩軍に所属して転戦した関係で,その後薩摩藩に抱えられ小姓組に列している。後の「開拓使各庁職員録」(明治14年)によれば,加納通広の身分は平民でなく(東京府)士族となっている。

6.大久保大和を近藤勇と看破する

戊辰の役では,下総流山に屯集していた旧幕府兵の隊長大久保大和が捕えられた。大久保大和は近藤勇に似ていると言うことになったが,誰も断定できない。そこで,薩軍に新撰組出身者がいたはずだと,加納通弘と武川直枝(清原清)が面通しに当り,近藤勇であると断定する(その後,近藤は板橋宿はずれで斬首される)。新撰組史や戯曲の中で,加納の名前がスポットを浴びるのは唯一この場面である。

また,戊辰戦後まもなくの頃,加納は新撰組時代の知人三井丑之助・前野五郎と図り,伊東甲子太郎の下手人であった大石鍬次郎を欺いて自宅に招き,官憲に引き渡した。加納の一途さを示す事例であろう。

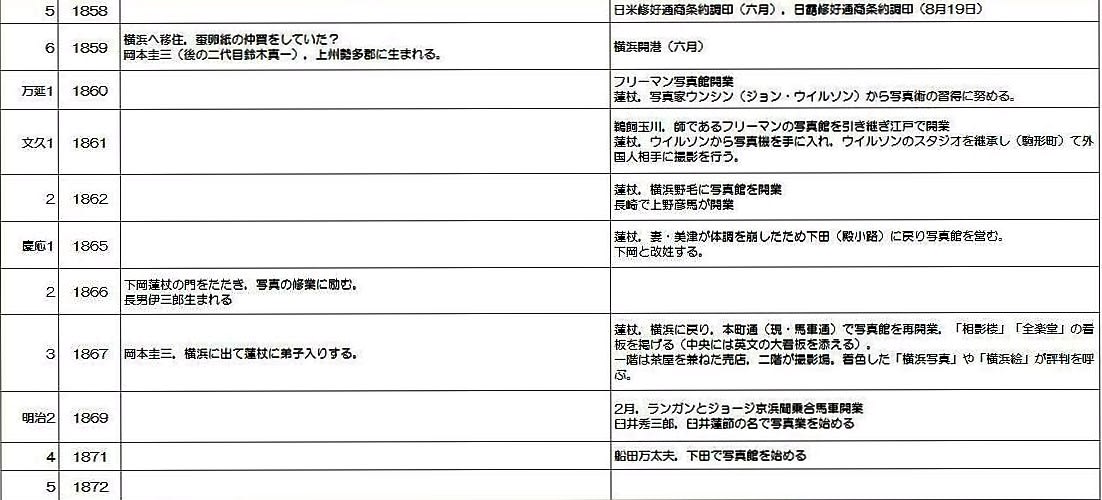

7.北海道開拓使,農商務省官吏となる

何故,開拓使出仕なのか?

北方防備と北海道開拓のために設置された開拓使は,明治4年(1871)黒田清隆(次官,後に長官)が「開拓使十年計画」を建議し,大規模な予算を得てから,様々な事業が推進された。この頃から,黒田を頂点とした薩摩藩閥が開拓使の実権を握るようになり,多くの人材が登用された。薩軍として戊辰戦争を戦った加納鷲尾(通広と改名),阿部十郎(隆明と改名)と足立林太郎(民治と改名)の新撰組元隊士3名も前後して開拓使に採用され,東京出張所在勤となった。

加納ら新撰組元隊士の直属上司になる村橋久成(薩摩藩出身)もその一人である。村橋は薩摩藩第一次英国留学生(鎖国下の元治2年,変名で渡航)の一人でロンドンに留学経験があり,箱館戦争で総督府軍監として土方が指揮する旧幕府軍と激戦を展開した人物である。村橋は開拓使に出仕し,エドウイン・ダンらの指導の下で東京官園,七重官園,琴似兵村の立ち上げに尽力し,明治9年(1876)には札幌に麦酒醸造所(現サッポロビール前身),葡萄酒醸造所,製糸所の建設を行うなど殖産興業に力を発揮した。

加納は村橋の下で,東京出張所勧業課試験場培養掛で事務会計を担当,七重勧業試験場に在勤したこともあるという。また,札幌本庁の勤務となってからも勧業課会計事務を担当した。明治15年(1882)開拓使が廃止されると,農商務省北海道事業管理局札幌工業事務所に移り業務を継続,明治19年(1886)三県制度の廃止にともない北海道庁が設置されると退職し,東京で北海道物産の商事会社を営んだ。因みに,阿部隆明は果樹園の払い下げを受け,北海道果樹協会を設立して理事に就任し,北海道果樹栽培の発展に貢献した。また,足立民治は製糸所の払い下げを受けて札幌製糸会社を興し,養蚕振興に尽力,札幌区会議員や札幌商業会議所議員などを歴任している。

8.依田勉三の十勝開拓に助言する

明治15年(1882)6月15日,依田勉三と鈴木銃太郎は札幌に加納通広を訪ね,札幌本庁で渡瀬寅次郎(沼津兵学校付属小学校出身で札幌農学校一期生,札幌県庁御用係),佐藤秀顕大書記官(県令調所廣丈に次ぐ職位)から,開拓地選定について助言を受けている。

依田勉三と加納通広の接点はどこにあったのか?

十勝開拓を志した「晩成社」社員13家族の出身地をみると,1家族を除く全てが加納村,市之瀬村,青野村,二条村,小野村,大沢村など全てが加納通広と同村もしくは燐村で,同郷と呼べる間柄である。加納はこの頃鹿児島藩士を名乗っていたが,勉三は加納が同郷で開拓使官吏であることを知っていたことになる。勉三が,誰から何処で加納のことを聞いたか明らかでないが,同郷の繋がりがあったと考えてよいだろう。

9.村橋久成の葬儀を手伝う

加納らの元上司であった村橋久成(薩摩藩出身)は,明治14年5月開拓使を突然辞職し,知内村に設立された牧畜会社の社長に就任するが,その後托鉢僧となり行脚放浪の旅に出てしまう。その理由は,黒田清隆らが進める「官有物払下げ事件」に失望したのではないかと推察されている。

行方不明であった村橋久成が,神戸市葺合村六軒道の路上で「行き倒れ」で発見されたのは明治25年(1892)9月25日,10年も経過してからであった。10月12日新聞の死亡広告で村橋の死を知った黒田清隆は遺体を東京に運び盛大な葬儀を執り行った。この時,開拓使時代の部下であった加納通広が村橋の二男と共に遺体の搬送など死後処理一切を行い,葬儀の会計事務を担当したとある。

10.晩年の暮らし

戊辰戦争が決着した頃(明治2年),加納通広は浅草区今戸町井上蔀の二女「きん」を入籍している。青山墓地にある加納家の墓所に,「明治四年十月二十日秋山妙高童女,鹿児島藩加納伊豆太郎長女俗名八重女」の墓があることから夭逝した女子がいたと考えられる。更に明治10年に娘ミチヲを得ている。なお,加納通広の除籍謄本には長女「よう」の記録があるので,「きん」とは再婚だった。

北海道での勤めを退き,東京に戻ってからの事業について詳細な情報はないが,安穏な暮らしを送ったのではないだろうか。明治31年には長崎県彼杵郡福島村井出正平の四男潤四郎を養子に迎え,明治34年に家督を譲り隠居の身となった。そして翌年(明治35年10月27日)逝去。享年64歳であった。

11.加納通広の軌跡

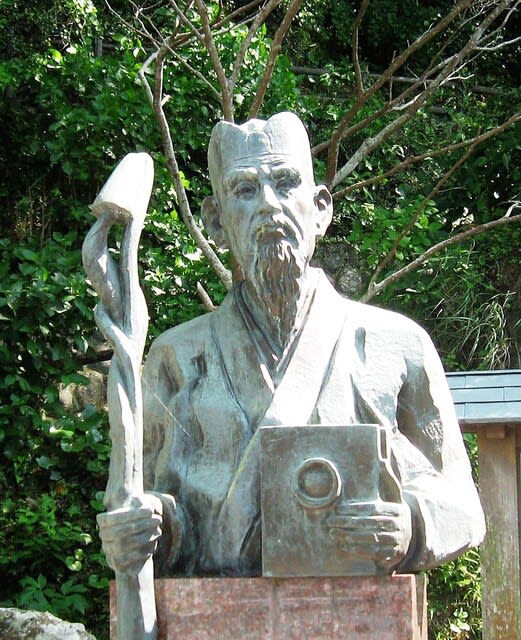

新撰組についての研究は多く,小説や戯曲など創作も入り交って多様な見方が存在する。本項で取り上げた「加納通広」について言えば,伊東甲子太郎と行動を共にした同志として名前が出てくること,油小路事件に関与したこと,偽名を使っていた近藤勇を看破したことなどで取り上げられるに過ぎない。近藤勇や土方歳三ら保守本流筋からは裏切り者のレッテルを貼られることも多いが,加納にすれば不本意だろう。幕府に殉ずるか,国を憂うるのか,いずれも憂国の士であったのだ。

加納通広の軌跡(新選組隊士→御陵衛士→薩摩藩士→開拓使官吏)は,幕末から明治の時代を駆け抜けた一人の男,「国を思い,義に生きる」男の生き様ではないか。千葉道場で北辰一刀流修業を積みながらも武術に名を残すでもなく(刃の下を数度となく潜り抜けているが),師と仰ぐ甲子太郎や恩を得た薩藩及び開拓使上司村橋久成らに従い,誠実に生きた一生である。加納通広は一途な伊豆人であったと言えようか。

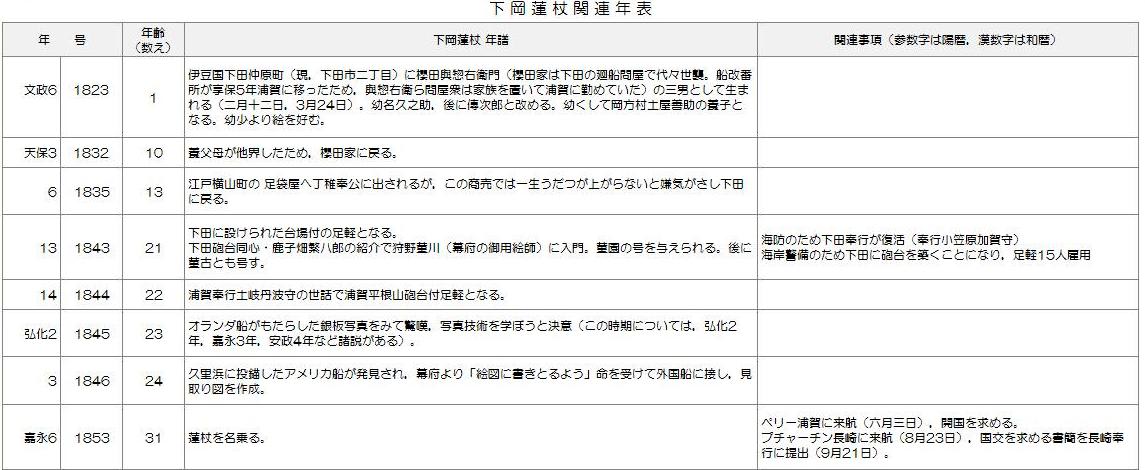

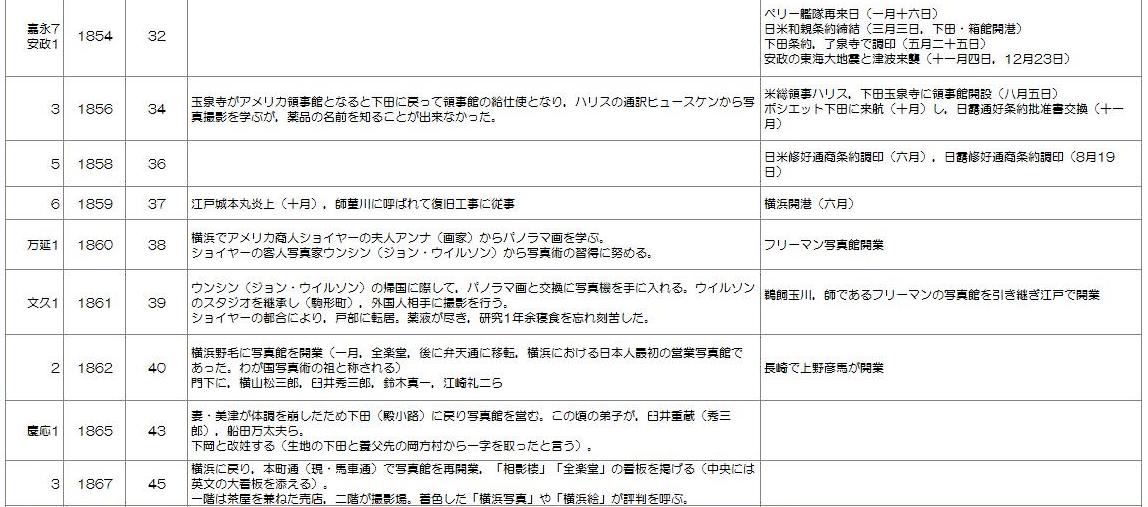

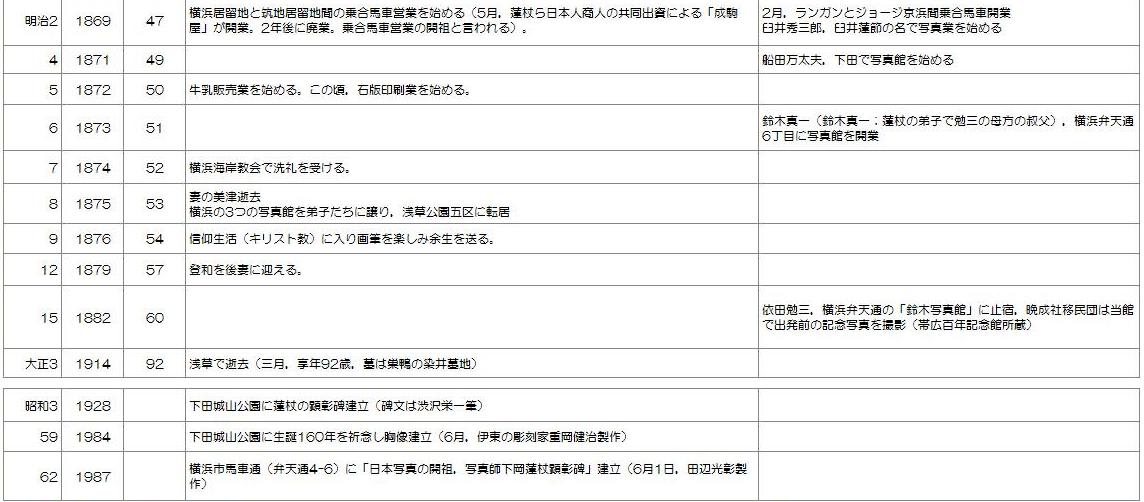

◆加納通広略歴(年齢は数え年)

天保10年(1839)11月9日:伊豆国賀茂郡加納村(現南伊豆町)にて百姓高野伴平(諱は宗通,明治30年頃の加納通広除籍謄本では前戸主亡父加納伴平とある1))・八重(影山氏の出)の長男として生まれる(幼名は道之助,江戸に出て加納道之助,鷲雄,鷲尾,鴨雄と名乗る。別名を伊豆太郎。維新後は通広と改名)。

嘉永5年(1852):母八重死亡(道之助14歳)。

嘉永7年(1854):日米和親条約締結(3月3日,新暦3月31日,下田は即時開港)。ペリー艦隊下田へ再来航し停泊,港湾測量や陸上調査を行っている。下田まで歩いて行列を見に行った道之助の衝撃は大きかった(道之助16歳)。江戸へ出て深川の親類の家に寄食,深川佐賀町にあった北辰一刀流千葉道場に入門。谷謙三らに剣術,小西金蔵らに漢学を学ぶ。この年下田では,下田条約調印(5月25日),ロシア交渉開始(11月3日),大地震とデイアナ号大津波被害(11月4日)など,多難な時が流れていた。安政に改元(11月27日)。

安政2年(1855):安政地震被害を知り下田に戻る(道之助17歳)。下賀茂の女性と結婚(加納は幕末の在郷時代に現地妻がいて一男児を儲けたとの話もある1)),長女「よう」を得る(安政6年12月21日生れ)。道之助20歳。妻子を置いて江戸に出る。江戸深川佐賀町の鈴木大蔵(伊東甲子太郎)に師事。この頃,浪士篠塚友平(篠原泰輔,後の㤗之進,秦林親)と親交を結ぶ。

文久年間:神奈川奉行の配下にいた篠原に従い横浜居留地,運上所の警備にあたる。

文久3年(1863):10月服部武雄,篠原泰之進ら12人と尊王攘夷の盟約を結ぶ(後の高台寺党)。

元治元年(1864):10月伊東甲子太郎らと上洛して新選組に入隊。

慶応元年(1865):新選組では伊東甲子太郎が参謀に迎えられ,加納は伍長となる(伊東一派では,三木三郎が九番隊長,篠原泰之進が諸士調役兼監察,中西登と佐野七五三之助が伍長)。

慶応3年(1867):伊東甲子太郎は近藤勇と時勢感の違いから新選組と決別し,同志らと高台寺党を名乗り,孝明天皇御陵衛士を拝命する(加納も行動を共にする)。11月伊東が近藤に呼び出され七条油小路で暗殺される。この乱闘に巻き込まれた道之助は薩摩屋敷に逃れ一命を取り止める。12月18日,泰之進,阿部十郎らと藤森神社付近で近藤を待ち伏せ襲撃,銃創を負わせる。江戸探索方となり,相楽総三らと赤報隊を結成するが間もなく分かれて帰京。

慶応4年(1868)2月16日:東山道総督府(総督岩倉具定)に所属する薩摩軍(島津式部,伊地知正治)に加わり奥州などを転戦。官軍は,同年4月下総流山の旧幕府軍屯集兵所を襲い投降させた。この屯集兵の隊長は大久保大和はと名乗っていたが,加納と清原清(武川直枝)が面通して正体を偽った近藤勇を看破し,近藤は捕縛され斬首された。戊辰戦争では薩摩軍に属し転戦した関係で,薩摩藩に抱えられ小姓組に列した。

明治2年(1869)2月1日:東京府浅草区今戸町井上蔀の二女「きん」(嘉永3年12月17日生れ)を入籍(加納30歳,きん20歳)。

明治4年(1871)10月20日:娘八重,夭逝(加納家の墓所に,秋山妙高童女,鹿児島藩加納伊豆太郎長女俗名八重女の墓がある1))。同12月9日:北海道開拓使東京出張所在勤,勧業課試験場培養掛事務会計(任開拓使掌,加納通廣に改名)。なお,開拓使設置は明治2年(1869 )。

明治5年(1872)3月9日:任開拓使権少主典。同年6月20日任開拓使少主典,同8月25日任開拓使権中主典。

明治6年(1873)3月7日:七重勧業試験場(函館七飯村)会計事務取扱胃として派遣。

明治7年(1874)12月24日:東京出張所に帰任。

明治8年(1875)2月2日:任開拓使十等出仕。

明治9年:村橋久成により札幌に麦酒醸造所,葡萄酒醸造所,製糸所が設立される。札幌本庁勧業課在勤となる(会計事務担当,村橋の直属部下)。

明治10年(1877)1月29日:任開拓使五等属。同2月16日:娘ミチヲ出生。西南戦争に参軍として参戦した黒田清隆に随行。

明治12年(1879)3月18日:札幌在勤となり,6月16日民事局勧業課に出仕。

明治14年(1881)3月8日:任開拓使四等属

明治15年(1882)2月8日:開拓使廃止に伴い,7月1日開拓使会計残務整理委員,7月14日農務省札幌勧業育種場詰め(札幌紡績所兼務),同省農務局兼工務局事務取扱。札幌・函館・根室3県を置く(1882 )。同6月15日:依田勉三と鈴木銃太郎の訪問を受け,札幌本庁で渡瀬寅次郎らの開拓地選定助言に立ち会う。

明治16年(1883)3月6日:農商務省北海道事業管理局事務取扱,同省札幌工業事務所在勤。5月26日札幌工業事務所管業課。

明治19年(1886):北海道庁に転属(四等属,この年三県制度を廃止し北海道庁設置)。同2月退職。東京に戻り北海道物産の商事会社を営む。

明治31年(1898)10月8日:長崎県彼杵郡福島村井出正平の四男潤四郎を養子に迎えた(娘ミチヲと婚姻)。芝区新銭座一番地から麻布区村木町九番地へ転籍。

明治34年(1901)8月7日:養嗣子潤四郎に家督を譲って隠居する。麻布区永坂町一番地へ転籍。

明治35年(1902):10月27日麻布の自宅で逝去,享年64歳。墓所は青山霊園。墓石は高さ1.5mほどの自然石で,墓銘は正面に「加納通広 妻喜舞子 之墓」とあり,裏面には略歴「加納通広ハ天保十年十一月九日伊豆ノ国賀茂郡加納郷ニオイテ生レル。父ハ宗通,母ハ影山氏ナリ。明治維新ノ際東西両京ニ奔走シテ王事ニ勤労シ・・・(市居浩一「新撰組高台寺党」から転記)」が刻まれている。

参考文献:本項は以下の出版物,資料を参考に整理した。市居浩一氏,田中和夫氏の著作によるところが大きい。1)市居浩一「新撰組高台寺党」新人物往来社2004,2)田中和夫「札幌に住んだ新撰組元隊士」北海道新聞2004.7.7,3)北海道久成会事務局「北海道久成会会報第三号」2004.7.20,4) 札幌県編「札幌県職員録」明治16年1月26日,5)清水初太郎編「開拓使各庁職員録,附郡區吏並町村戸長」明治14年2月15日,6)萩原実監修・田所武編著「拓聖依田勉三伝」昭和44年,7)北国諒星「開拓使にいた!龍馬の同志と元新選組隊士たち」北海道出版企画センター2012.5.10,ほか

追記:七重官園のあった場所はもともと,蝦夷共和国総裁榎本武揚がプロシャの貿易商ガルトネルに永年貸与(99年)した土地であった。明治政府は難しい外交交渉を行い莫大な保証金(6万5千2百ドル)を支払って買い戻し,明治3年(1867)七重開墾場(七重官園)を設置したのである。現在,函館から大沼公園に向かう国道5号線沿い,七飯町内に小さなブナ林を見ることが出来る。此のブナ林はガルトネルのブナ林と呼ばれている。

加納通弘が七重官業試験場(七重官園)に在勤していた頃から数えて125年後の平成8年(1996)から平成9年(1998)にかけて,筆者は道南農業試験場の場長職にあった。道南農業試験場は,七重官園(七重種畜場)が明治27年に廃止されたのを受け,明治42年(1909)に設置された組織である。当時は加納通弘が七重官園に在勤していたことを知る由もなかったが,今やこの地は一層懐かしく思い出される場所となった。筆者が加納通弘生誕地に近い奥伊豆出身だからなのか。