森繁久弥の石松は、『次郎長三国志』の第二部から登場するが、のそっとしていて、落語の「与太郎」タイプの石松とでも言おうか。バカ正直で、女に惚れっぽく、また友達思いで、義理堅い。石松は、旅の途中、美男子で女にもてる追分の三五郎(小泉博)と仲良くなる。石松は極度のどもりで、言いたいことの半分も言えないのに対し、三五郎は、口から出まかせ、調子に乗ってベラベラ喋る。石松は、朴訥で純情だが、三五郎は、嘘つきでスレている。この二人の対照性の中で、森繁の石松の個性は生かされていたと思う。

石松と三五郎の二人が、美しくて色っぽい久慈あさみの投げ節お仲に惚れて、あっさり振られる話が『次郎長三国志』第三部である。シリーズ中で私が好きな一編だ。ところで、森繁の石松は、第五部までは両目を開いている。殴り込みで顔を斬られ、片目がふさがってしまうのだが、奇妙なことに片目になった途端、どもりが治ってしまう。これはあくまでも私の感想であるが、森繁の石松は、それまでのどもりまくる石松の方が面白かったと思う。つっかえながら話していたかと思うと急にスラスラ言葉が出たり、唄を歌い始めると名調子になったり……、観ていて思わず笑ってしまった。石松が話し出そうとすると、周りにいる共演者と同じく観客のわれわれも何を言い出すのかとハラハラし、言葉に詰まると、もどかしさを感じる。石松の通訳である三五郎のように、われわれも石松の言いたいことを代わりに横で言ってやりたい気持ちになるのだ。森繁のどもったセリフ回しが巧みで、その間(ま)が絶妙だったからだろう。

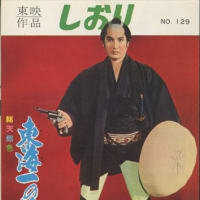

第六部からは、のろいが普通に話せる石松が登場するのだが、第六部と第七部では脇に回っていた。第八部の金毘羅代参の話になって石松が、第三部以来再び主役になるわけだ。前回も触れたが、この第八部は、錦之助の『遠州森の石松』(1958年)のオリジナル版である。石松の金毘羅代参の話をマキノ流に潤色し、石松と讃岐の遊女の夕顔とのラブ・ストーリーに仕立てたもので、村上元三の原作には書かれていない筋書きだった。

あらすじはこうだ。豚松と女房お蝶を失い、葬式の後喧嘩に懲りた次郎長(小堀明男)が刀を金毘羅様に奉納するため石松を使いにやる。仲間たちから讃岐の女は情が厚くて惚れっぽいと冷やかし半分に吹き込まれ、餞別までもらって、バカ正直な石松はいそいそと旅に出る。途中で小政(水島道太郎)に出会い、彼からお藤という女ののろけ話を聞いて、石松は目の潤んだ女に憧れを抱く。奉納を済ませ、遊郭を探し回った末にやっと理想のタイプの夕顔(川合玉江)を見つける。二人は相思相愛になってしまう。別れ際に夕顔からラブレターをもらい、帰途、それを身受け山の鎌太郎親分(志村喬)のところで読んでもらい、鎌太郎が夕顔を石松の嫁さんに身受けしてやろうという話になる。石松は幸せいっぱい胸いっぱいで、清水へと帰ろうとするが、友達の小松村の七五郎の家へ寄ったのが運のつき。都田兄弟のだまし討ちにあい、無残にも殺されてしまう。

『次郎長三国志 第八部』の副題は、「海道一の暴れん坊」になっているが、映画の内容にはまったく即していなかった。マキノ雅弘は「石松開眼」にするつもりだったらしい。東宝が勝手に副題を変えてしまったのだという。最後に石松が都田兄弟たちにめった斬りにされて、死ぬ間際、なんと片目が開くというのが話のオチだった。

錦之助の『遠州森の石松』(1958年)は、ストーリー展開はオリジナル版とほとんど同じだったが、マキノ監督が東映で撮った映画だけあって、ずっと明るく娯楽性も豊かだった。白黒とカラーの違い、スタンダードサイズとシネスコの違いも大きく、東宝の低予算映画に対し全盛期の東映が金をかけた作った映画なので、セットも大掛かりで手が込んでいた。それより何より、森繁の石松と錦之助の石松との個性の違いが非常に大きかったと思う。今回は、森繁の石松のことばかり書いてしまったが、錦之助の石松については次回にお話したい。(つづく)

石松と三五郎の二人が、美しくて色っぽい久慈あさみの投げ節お仲に惚れて、あっさり振られる話が『次郎長三国志』第三部である。シリーズ中で私が好きな一編だ。ところで、森繁の石松は、第五部までは両目を開いている。殴り込みで顔を斬られ、片目がふさがってしまうのだが、奇妙なことに片目になった途端、どもりが治ってしまう。これはあくまでも私の感想であるが、森繁の石松は、それまでのどもりまくる石松の方が面白かったと思う。つっかえながら話していたかと思うと急にスラスラ言葉が出たり、唄を歌い始めると名調子になったり……、観ていて思わず笑ってしまった。石松が話し出そうとすると、周りにいる共演者と同じく観客のわれわれも何を言い出すのかとハラハラし、言葉に詰まると、もどかしさを感じる。石松の通訳である三五郎のように、われわれも石松の言いたいことを代わりに横で言ってやりたい気持ちになるのだ。森繁のどもったセリフ回しが巧みで、その間(ま)が絶妙だったからだろう。

第六部からは、のろいが普通に話せる石松が登場するのだが、第六部と第七部では脇に回っていた。第八部の金毘羅代参の話になって石松が、第三部以来再び主役になるわけだ。前回も触れたが、この第八部は、錦之助の『遠州森の石松』(1958年)のオリジナル版である。石松の金毘羅代参の話をマキノ流に潤色し、石松と讃岐の遊女の夕顔とのラブ・ストーリーに仕立てたもので、村上元三の原作には書かれていない筋書きだった。

あらすじはこうだ。豚松と女房お蝶を失い、葬式の後喧嘩に懲りた次郎長(小堀明男)が刀を金毘羅様に奉納するため石松を使いにやる。仲間たちから讃岐の女は情が厚くて惚れっぽいと冷やかし半分に吹き込まれ、餞別までもらって、バカ正直な石松はいそいそと旅に出る。途中で小政(水島道太郎)に出会い、彼からお藤という女ののろけ話を聞いて、石松は目の潤んだ女に憧れを抱く。奉納を済ませ、遊郭を探し回った末にやっと理想のタイプの夕顔(川合玉江)を見つける。二人は相思相愛になってしまう。別れ際に夕顔からラブレターをもらい、帰途、それを身受け山の鎌太郎親分(志村喬)のところで読んでもらい、鎌太郎が夕顔を石松の嫁さんに身受けしてやろうという話になる。石松は幸せいっぱい胸いっぱいで、清水へと帰ろうとするが、友達の小松村の七五郎の家へ寄ったのが運のつき。都田兄弟のだまし討ちにあい、無残にも殺されてしまう。

『次郎長三国志 第八部』の副題は、「海道一の暴れん坊」になっているが、映画の内容にはまったく即していなかった。マキノ雅弘は「石松開眼」にするつもりだったらしい。東宝が勝手に副題を変えてしまったのだという。最後に石松が都田兄弟たちにめった斬りにされて、死ぬ間際、なんと片目が開くというのが話のオチだった。

錦之助の『遠州森の石松』(1958年)は、ストーリー展開はオリジナル版とほとんど同じだったが、マキノ監督が東映で撮った映画だけあって、ずっと明るく娯楽性も豊かだった。白黒とカラーの違い、スタンダードサイズとシネスコの違いも大きく、東宝の低予算映画に対し全盛期の東映が金をかけた作った映画なので、セットも大掛かりで手が込んでいた。それより何より、森繁の石松と錦之助の石松との個性の違いが非常に大きかったと思う。今回は、森繁の石松のことばかり書いてしまったが、錦之助の石松については次回にお話したい。(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます