先日、柴田錬三郎の原作『源氏九郎颯爽記』をもう一度読み返してみた。

柴錬の小説は、どれも時間を忘れて読みふけるほど面白い。娯楽性が豊かで、フィクションの醍醐味を満喫させてくれる。登場人物が多彩で、ストーリーの展開もあざやか、クライマックスに向かっていくまでの構想力にもたけている。

『源氏九郎颯爽記』は、軽快な筆致で、スピード感があふれているから、非常に読みやすい。映画を観てから原作を読み、原作を読んでからまた映画を観るといった鑑賞法を続けていると、主要な登場人物たちが映画で演じた俳優に重なり合ってしまう。源氏九郎は錦之助、織江は田代百合子、放駒のお竜は千原しのぶといった具合である。志津子の大川恵子だけがどうもイメージにそぐわない。

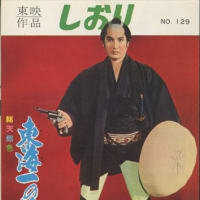

これは、確か雑誌で読んだことだが、柴田錬三郎は、映画『獅子丸一平』の錦之助を観て、源氏九郎のイメージを作ったらしい。獅子丸一平の白い着流し姿が源氏九郎の原型だというのだが、本当かどうか、不明である。また、源氏九郎の剣の構えである「秘剣揚羽蝶」も、錦之助の属していた歌舞伎の一門・播磨屋の定紋(揚羽蝶)にちなんで考案されたという話もある。これも本当かどうか分からない。それはともかく、錦之助と源氏九郎のイメージがぴったり一致していることだけは確かである。

原作の中で、源氏九郎の容姿について書いてある部分を引用してみよう。

「水もしたたる------その形容は、この異風の人物のためにつくられたかと思われる。白皙典雅な美貌は、粧(よそおい)をこらした歌舞伎役者といえども遠くおよばない。眉青く秀で、切長の双眸は湖底の神秘を映したように澄みきっていた。鼻梁の気品の高さ、赤い唇のかたちのよさ、貴人の相とは、これをいうのであろうか。年は、まだ二十歳なかばにも達していまい。総髪を、うしろでたばね、白紙でむすんでいる。」

と、まあこういう容姿である。「歌舞伎役者といえども遠くおよばない」とは誇張した表現だが、歌舞伎役者として錦之助を念頭に置いているのではないかと思えなくもない。「鼻梁」と「唇」と「貴人の相」は、錦之助である。「二十歳なかばにも達していない」、これもまさしく錦之助。「総髪」以下は、獅子丸一平ではないか。

以前私は『剣は知っていた』の主人公眉殿喬之介のことを宮本武蔵のアンチテーゼのようだと書いたことがあるが、『源氏九郎颯爽記』は明らかに「丹下左膳」を下敷きにしている。火焔剣と水煙剣の奪い合いは、乾雲と坤竜のそれと同じようだし、主人公源氏九郎は、怪剣士丹下左膳を正反対の美剣士にして作り変えたようなところもある。

柴田錬三郎という作家は、時代小説の古典的ヒーローたちを新たな形で復活させようとしていた。彼は天邪鬼でスタイリストであるから、このヒーローたちを非常にカッコ良く変えてしまう。眠狂四郎が『大菩薩峠』の机竜之助を意識して生み出したことは彼自身が語っていることだが、源氏九郎は丹下左膳を多少意識しながら書いたと思われる。「姓は源氏、名は九郎」という自己紹介は、「姓は丹下、名は左膳」の真似だろうし、両者ともこの世のものとは思えない化け物的人物である。丹下左膳は、隻眼隻手で風貌怪異、着物は白地に黒襟、どくろの紋を付けていたと思う。源氏九郎は、全身に白地の着物をまとい、みずおもだかの紋を付けている。『源氏九郎颯爽記』の最初の方で、仙道鬼十郎という怪剣士が出てきて、源氏九郎はこの男の右腕を斬りおとし、丹下左膳みたいにしてしまう。これなど柴錬のお遊びの一つであろう。ついでに言えば、放れ駒のお竜は、櫛巻お藤に似ている。

柴錬の小説の面白さは、ウソをまことしやかに感じさせる話術の巧みさにある。彼は講釈師のようなストーリーテラーである。また、硬派のロマンチストである。剣戟場面の描写も読んでいて息を呑むほどうまいが、男と女のラブシーンも純愛小説以上に巧みである。『源氏九郎颯爽記』にもそうした場面が盛り込まれていて、ハッとする箇所がいくつもある。

しかし、主人公源氏九郎に関して言えば、率直なところ、眠狂四郎や眉殿喬之介ほど魅力的ではない。源氏九郎は人物設定があいまいなのである。孤独感も伝わらないし、ニヒリストでもない。何を目的に行動しているのかも分からない。源氏九郎という人物は、どうも得体が知れないのだ。神出鬼没で来歴も不明である。だいたい、源義経の末裔というが、源氏九郎が活躍する時代は幕末。義経の時代とは600年以上の隔たりがある。生まれも育ちも謎で、原作では、箱根の山にこもって十三歳から二十歳まで剣の修業を続けたことになっている。義経が牛若丸と言っていた幼少の頃、鞍馬山にこもって剣の奥義を授けられたというのと同じである。源氏九郎は、箱根山を出て京都に上り、禁裏にしばらく居て関白から世直しの勅命を授かったようだが、その内容はわからない。最初は、徳川家康の隠した軍用金のありかを探る使命を持っていたのだが、火焔剣と水煙剣の刀のつかに秘められた文字をつき合わせ、福原揚羽の院がある孤島を訪れる。しかし、そこにあったのは財宝でなく、一体の観音像にすぎなかった。先祖の義経が後の世に残したものは「観音慈悲の心」だったというわけである。あっけない幕切れとしか言いようがない。(つづく)

柴錬の小説は、どれも時間を忘れて読みふけるほど面白い。娯楽性が豊かで、フィクションの醍醐味を満喫させてくれる。登場人物が多彩で、ストーリーの展開もあざやか、クライマックスに向かっていくまでの構想力にもたけている。

『源氏九郎颯爽記』は、軽快な筆致で、スピード感があふれているから、非常に読みやすい。映画を観てから原作を読み、原作を読んでからまた映画を観るといった鑑賞法を続けていると、主要な登場人物たちが映画で演じた俳優に重なり合ってしまう。源氏九郎は錦之助、織江は田代百合子、放駒のお竜は千原しのぶといった具合である。志津子の大川恵子だけがどうもイメージにそぐわない。

これは、確か雑誌で読んだことだが、柴田錬三郎は、映画『獅子丸一平』の錦之助を観て、源氏九郎のイメージを作ったらしい。獅子丸一平の白い着流し姿が源氏九郎の原型だというのだが、本当かどうか、不明である。また、源氏九郎の剣の構えである「秘剣揚羽蝶」も、錦之助の属していた歌舞伎の一門・播磨屋の定紋(揚羽蝶)にちなんで考案されたという話もある。これも本当かどうか分からない。それはともかく、錦之助と源氏九郎のイメージがぴったり一致していることだけは確かである。

原作の中で、源氏九郎の容姿について書いてある部分を引用してみよう。

「水もしたたる------その形容は、この異風の人物のためにつくられたかと思われる。白皙典雅な美貌は、粧(よそおい)をこらした歌舞伎役者といえども遠くおよばない。眉青く秀で、切長の双眸は湖底の神秘を映したように澄みきっていた。鼻梁の気品の高さ、赤い唇のかたちのよさ、貴人の相とは、これをいうのであろうか。年は、まだ二十歳なかばにも達していまい。総髪を、うしろでたばね、白紙でむすんでいる。」

と、まあこういう容姿である。「歌舞伎役者といえども遠くおよばない」とは誇張した表現だが、歌舞伎役者として錦之助を念頭に置いているのではないかと思えなくもない。「鼻梁」と「唇」と「貴人の相」は、錦之助である。「二十歳なかばにも達していない」、これもまさしく錦之助。「総髪」以下は、獅子丸一平ではないか。

以前私は『剣は知っていた』の主人公眉殿喬之介のことを宮本武蔵のアンチテーゼのようだと書いたことがあるが、『源氏九郎颯爽記』は明らかに「丹下左膳」を下敷きにしている。火焔剣と水煙剣の奪い合いは、乾雲と坤竜のそれと同じようだし、主人公源氏九郎は、怪剣士丹下左膳を正反対の美剣士にして作り変えたようなところもある。

柴田錬三郎という作家は、時代小説の古典的ヒーローたちを新たな形で復活させようとしていた。彼は天邪鬼でスタイリストであるから、このヒーローたちを非常にカッコ良く変えてしまう。眠狂四郎が『大菩薩峠』の机竜之助を意識して生み出したことは彼自身が語っていることだが、源氏九郎は丹下左膳を多少意識しながら書いたと思われる。「姓は源氏、名は九郎」という自己紹介は、「姓は丹下、名は左膳」の真似だろうし、両者ともこの世のものとは思えない化け物的人物である。丹下左膳は、隻眼隻手で風貌怪異、着物は白地に黒襟、どくろの紋を付けていたと思う。源氏九郎は、全身に白地の着物をまとい、みずおもだかの紋を付けている。『源氏九郎颯爽記』の最初の方で、仙道鬼十郎という怪剣士が出てきて、源氏九郎はこの男の右腕を斬りおとし、丹下左膳みたいにしてしまう。これなど柴錬のお遊びの一つであろう。ついでに言えば、放れ駒のお竜は、櫛巻お藤に似ている。

柴錬の小説の面白さは、ウソをまことしやかに感じさせる話術の巧みさにある。彼は講釈師のようなストーリーテラーである。また、硬派のロマンチストである。剣戟場面の描写も読んでいて息を呑むほどうまいが、男と女のラブシーンも純愛小説以上に巧みである。『源氏九郎颯爽記』にもそうした場面が盛り込まれていて、ハッとする箇所がいくつもある。

しかし、主人公源氏九郎に関して言えば、率直なところ、眠狂四郎や眉殿喬之介ほど魅力的ではない。源氏九郎は人物設定があいまいなのである。孤独感も伝わらないし、ニヒリストでもない。何を目的に行動しているのかも分からない。源氏九郎という人物は、どうも得体が知れないのだ。神出鬼没で来歴も不明である。だいたい、源義経の末裔というが、源氏九郎が活躍する時代は幕末。義経の時代とは600年以上の隔たりがある。生まれも育ちも謎で、原作では、箱根の山にこもって十三歳から二十歳まで剣の修業を続けたことになっている。義経が牛若丸と言っていた幼少の頃、鞍馬山にこもって剣の奥義を授けられたというのと同じである。源氏九郎は、箱根山を出て京都に上り、禁裏にしばらく居て関白から世直しの勅命を授かったようだが、その内容はわからない。最初は、徳川家康の隠した軍用金のありかを探る使命を持っていたのだが、火焔剣と水煙剣の刀のつかに秘められた文字をつき合わせ、福原揚羽の院がある孤島を訪れる。しかし、そこにあったのは財宝でなく、一体の観音像にすぎなかった。先祖の義経が後の世に残したものは「観音慈悲の心」だったというわけである。あっけない幕切れとしか言いようがない。(つづく)