このブログも珍しく・・・連休中から毎日更新しています。今回は、物理現象を如何に解析モデルの形に表現していくか、について書き進めてみましょう。

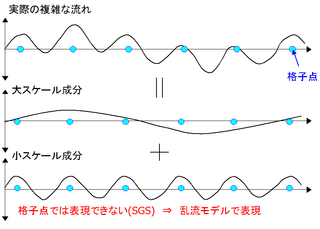

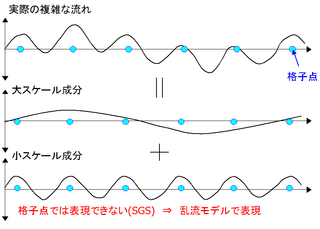

図1. 乱流数値シミュレーションの考え方

乱流は一つの流れの中に様々なスケールの渦成分が含まれています。これら各々が互いに影響を及ぼしあう事により、流れは複雑な挙動を見せてくれます。RANSでは、全体の平均成分とそこからの偏差に分離し、平均成分はレイノルズ方程式で直接的に解き、偏差分をk-εモデル等の乱流モデルで表現しています。一方LESでは、大きなスケール成分は基礎方程式で直接的に解き、小さなスケール成分についてはスマゴリンスキーモデル等の乱流モデルで表現します。このように乱流は様々なスケールの現象が同時に含まれるマルチスケール現象であると言えるでしょう。そして、気象現象もまた、様々なスケールの現象が同時に含まれるマルチスケール現象なのです。従って、自分が今、どのスケールの現象について考えているのか、を常に意識しなくてはなりません。例えば、総観規模の温帯低気圧の挙動と局地気象のフェーン現象を同列に(ごっちゃ混ぜに)扱ってはならないのです。

図2. モデリングの3つのステップ

そして、気象現象を構成する要素は、流体力学現象、熱力学現象、地形効果、放射収支、相変化、自転の影響…等のように多岐に渡ります(図2)。従って、解析対象となる局地気象の現象について「どの要素が本質的に重要なのか」を理解し、解析モデルを構築することが大切です。局地的な地形の影響を受けて形成される風の流れ解析に関しては、流体力学現象と地形効果は勿論の事、大気の安定性の影響も重要なので熱力学的現象の影響を考慮する必要があります。このように物理現象のモデリングに際しては、解析対象となる現象を形作る要素に分解し、何が本質なのかを見定めるための仕分けを行い、本質的に重要とされた要素を基に解析モデルの場を構築する、と言う作業が必要となるのです 。

図3. 解析者の思想・哲学

ここで重要となるのは、何が本質なのかを見定るための判断基準です(図3)。構成要素を仕分けにおいては、解析者の思想・哲学(自然科学的世界観)が問われていると言っても過言ではありません。解析者自身が「対象現象の本質」をどのように理解し、どのように捉えているのか、そしてこれらをどのように表現するのか、と言った考え方が重要となります。つまり、対象とする物理現象において「どの要素がより支配的・卓越する(ドミナント)であると考えられるか」と言う視点が問われる事になるのです。

もう一つ考えなければならないのが、全体的な流れの方向です。工学問題として扱われるチャネル流れやバックステップ流れの場合は、周囲を壁面に囲まれた準閉空間内の流れであるため、流れが単方向であり、入口から出口への方向が明確です。しかし、局地気象の場合は、広大に開かれた三次元空間(開空間)から対象領域を切り出して、その周囲の流れを仮定し、これを境界条件として与えています。この場合、異なる方向の流れが共存する構造もありえます。実はこれこそが、私を長年にわたって悩ませ続けている課題なのです。

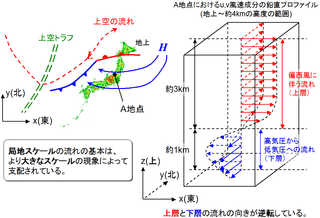

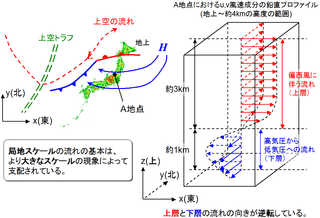

図4. 複雑な流れ構造の発生

その一例を図4に示しましょう。日本の北東に高気圧の中心が停滞する一方、日本海上から前線を伴った温帯低気圧が接近してくる気圧配置の場合です。この時、A地点における風の流れを考えてみます。下層では高気圧から低気圧に向かって風が流れ込むため、A地点における下層の風向は北東象限となります。しかし、上層では偏西風がドミナントとなるため、上空の風向は南西象限となります。このように下層と上空で風向が逆転する事も珍しくありません。このような気象場を考慮する際の境界条件の設定は容易ではありません。

図1. 乱流数値シミュレーションの考え方

乱流は一つの流れの中に様々なスケールの渦成分が含まれています。これら各々が互いに影響を及ぼしあう事により、流れは複雑な挙動を見せてくれます。RANSでは、全体の平均成分とそこからの偏差に分離し、平均成分はレイノルズ方程式で直接的に解き、偏差分をk-εモデル等の乱流モデルで表現しています。一方LESでは、大きなスケール成分は基礎方程式で直接的に解き、小さなスケール成分についてはスマゴリンスキーモデル等の乱流モデルで表現します。このように乱流は様々なスケールの現象が同時に含まれるマルチスケール現象であると言えるでしょう。そして、気象現象もまた、様々なスケールの現象が同時に含まれるマルチスケール現象なのです。従って、自分が今、どのスケールの現象について考えているのか、を常に意識しなくてはなりません。例えば、総観規模の温帯低気圧の挙動と局地気象のフェーン現象を同列に(ごっちゃ混ぜに)扱ってはならないのです。

図2. モデリングの3つのステップ

そして、気象現象を構成する要素は、流体力学現象、熱力学現象、地形効果、放射収支、相変化、自転の影響…等のように多岐に渡ります(図2)。従って、解析対象となる局地気象の現象について「どの要素が本質的に重要なのか」を理解し、解析モデルを構築することが大切です。局地的な地形の影響を受けて形成される風の流れ解析に関しては、流体力学現象と地形効果は勿論の事、大気の安定性の影響も重要なので熱力学的現象の影響を考慮する必要があります。このように物理現象のモデリングに際しては、解析対象となる現象を形作る要素に分解し、何が本質なのかを見定めるための仕分けを行い、本質的に重要とされた要素を基に解析モデルの場を構築する、と言う作業が必要となるのです 。

図3. 解析者の思想・哲学

ここで重要となるのは、何が本質なのかを見定るための判断基準です(図3)。構成要素を仕分けにおいては、解析者の思想・哲学(自然科学的世界観)が問われていると言っても過言ではありません。解析者自身が「対象現象の本質」をどのように理解し、どのように捉えているのか、そしてこれらをどのように表現するのか、と言った考え方が重要となります。つまり、対象とする物理現象において「どの要素がより支配的・卓越する(ドミナント)であると考えられるか」と言う視点が問われる事になるのです。

もう一つ考えなければならないのが、全体的な流れの方向です。工学問題として扱われるチャネル流れやバックステップ流れの場合は、周囲を壁面に囲まれた準閉空間内の流れであるため、流れが単方向であり、入口から出口への方向が明確です。しかし、局地気象の場合は、広大に開かれた三次元空間(開空間)から対象領域を切り出して、その周囲の流れを仮定し、これを境界条件として与えています。この場合、異なる方向の流れが共存する構造もありえます。実はこれこそが、私を長年にわたって悩ませ続けている課題なのです。

図4. 複雑な流れ構造の発生

その一例を図4に示しましょう。日本の北東に高気圧の中心が停滞する一方、日本海上から前線を伴った温帯低気圧が接近してくる気圧配置の場合です。この時、A地点における風の流れを考えてみます。下層では高気圧から低気圧に向かって風が流れ込むため、A地点における下層の風向は北東象限となります。しかし、上層では偏西風がドミナントとなるため、上空の風向は南西象限となります。このように下層と上空で風向が逆転する事も珍しくありません。このような気象場を考慮する際の境界条件の設定は容易ではありません。