私たちの国はなぜ四季が豊かなのか? 極地に白夜が訪れたり、月が太陽を時折隠したりするのはどうしてなのか? これらはいずれも、地軸や軌道の傾きのゆえに生じます。豆知識23回目の今回は、こうした傾きがあるために、様々な天体が軌道エレベーターの位置や運動のバランスを崩そうとする働き、すなわち「摂動」について説明します。

1. 太陽と月、その他の影響

天文学における摂動は、主星と従星(太陽と地球など)の関係以外の天体の重力により、軌道が影響を受けることを指し、必ずしも地軸や軌道の傾きが関係するとは限らないのですが、こと軌道エレベーター(OEV)に関しては、この傾きゆえに構造体が多大な影響を受けるので、ここでは一緒に説明し、語句も「摂動」にひとくくりします。はじめに述べておくと、天体(特に太陽と月)の重力によって、OEVが前後左右に振り回されてしまうということです。

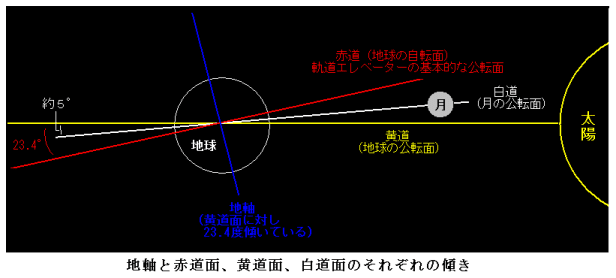

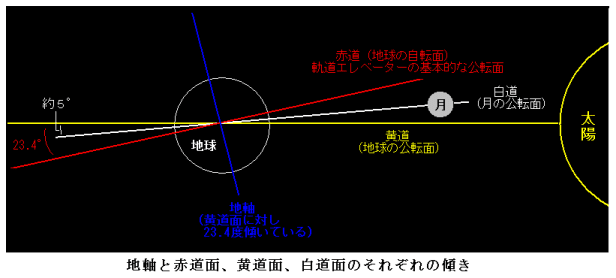

皆さんご存じだと思いますが、地軸=地球の自転軸は23.4度傾いています。では、本来上下左右の区別がない宇宙空間で、何に対して傾いているのか? それは黄道面=地球の公転面(軌道面)に対しての傾きです。地上から見ると、天空における太陽の通り道であり、地球が太陽の周囲を公転する軌道が描く楕円の面。太陽系においては、この黄道面が、ほかの惑星についても軌道の傾斜角を示す基準面として扱われるのが一般的です。ただし、地球の周囲を回る人工衛星の基準面は、地球の赤道面が用いられることが多いようです。

これまで述べてきたように、OEVは超巨大な静止衛星ですから、基本的に赤道上に建造されます。何の影響もなければ、地球の自転と同期しつつ、赤道面に沿って地球の周りを公転します。

B.C.エドワーズ氏のプランのように、中緯度にも(単体で)で造れるという主張もありますが、私はあまり意味をあまり感じない上、後述するように面倒が増えると思われるので、まずは赤道上に建造されたOEVを扱います。

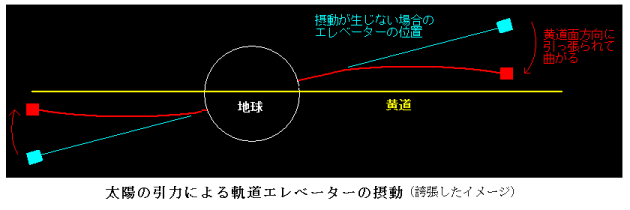

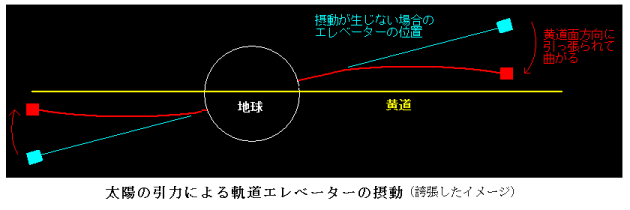

さて、赤道面に沿って周るので、OEVも黄道面に対して傾いて周るということです。およそ24時間で1周しているわけですから、1日に2回、黄道面と交差する瞬間だけ傾斜がゼロになりますが、問題はその時に太陽の方に向いているかどうかです。春分や秋分の日はOEVがほぼ太陽に直線で向くことになりますが、夏至や冬至の日には逆にその乖離が最大になります。

ですから季節によって異なりますが、1年のうち多くは、OEVが昼間の時間に真っすぐ太陽の方を向くことはありません。それゆえに、このズレが、OEVの先っぽが太陽の引力に引かれ、全体として屈曲を生じさせる力を加えることになります。

仮に全長約5万kmの小さめのOEVの末端が太陽に引っ張られ、本来の位置から10度くらい黄道面寄りに傾いたとすれば、およそ24時間で一周するのですから、末端部は一日に2万km近くも揺れ動くことになります。

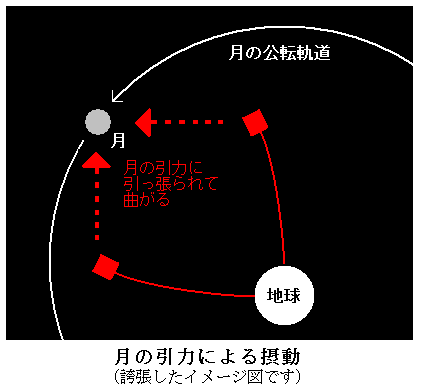

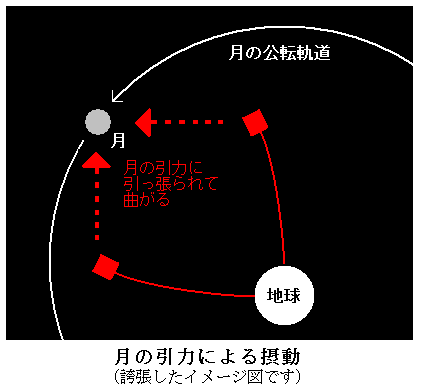

これだけならまだしも、もっと厄介なのが月です。月の軌道=白道は、これまた地球の赤道面、黄道面どちらからも傾いており、この傾きが微妙に変化します。しかも月は地球からの平均距離が約38万kmと近く、地球に潮の満ち引きを生じさせたり、最近の説では地殻変動にも影響を及ぼすとか。白道面の傾斜に加え、月の公転軌道上の位置次第で、OEVがあらぬ方向へ引っ張られることになる。

これだけならまだしも、もっと厄介なのが月です。月の軌道=白道は、これまた地球の赤道面、黄道面どちらからも傾いており、この傾きが微妙に変化します。しかも月は地球からの平均距離が約38万kmと近く、地球に潮の満ち引きを生じさせたり、最近の説では地殻変動にも影響を及ぼすとか。白道面の傾斜に加え、月の公転軌道上の位置次第で、OEVがあらぬ方向へ引っ張られることになる。

とりわけ、OEVの一般的なモデルには、末端に巨大な重さを持つカウンター質量がくっついていますから、月や太陽から見れば、引っ張るためのツマミがついているような感じといいますか。。。ともあれこうした影響によって、OEVの公転運動は決して規則正しい面を描かず、毎日のように変化することでしょう。

2. 複雑な軌道エレベーターの摂動

通常、OEVの基本原理について述べる時は、(1)地球の重力 (2)OEVの公転で生じる遠心力──という、もっとも重要な二つの力のみに触れ、ほかの要素は無視しています。これは説明の便宜上、仕方のないことです。前回述べたコリオリでさえ、OEVの東西方向に力を加えるのみで、基本的には一つの面=二次元の系に収束する問題でした。

しかし実際には、このように様々な天体の影響によって摂動が生じ、地上の向きでいえば東西南北というか、あるいは上下左右にOEVは引っ張られ、複雑に屈曲することが予想されるのです。上記の太陽と月の説明もまだ単純な方で、この両者は説明した以外の方向にも力を加えるし、ほんのわずかですが、火星や木星など、ほかの惑星がもたらす重力も影響します。

私が上述のエドワーズプランを好まない理由の一つがこれです。ただでさえ面に収束しないOEVの運動なのに、氏のいう「アースポート」なるものを中緯度地域に設定すると、基部が赤道方向に引きずられる力が加わるわ、ケーブルは長くなって重くなるわ、昇降機の上下運動のコリオリが増して南北方向の力が加わるわ、ややこしくなる一方ではないか、と思えてなりません。たとえ低軌道のデブリベルトを回避しやすいとしても、単純に赤道直下に建造するのに比べて余計な運動をもたらすことは確かでしょう(それでも緯度35度にこだわるのは、米国領内に持ってきたいだけではないのか? 南北格差を表しているようで、どうしても好きになれん)。

ただし、氏も当然摂動は考慮していて、その影響は大したことはないと受け止めているようです。しかし、軌道エレベーターは毎日ぐるぐる回っていて、月や太陽との位置関係が常に変化しているのですから、コリオリなどよりはるかに深刻で、無視してよい問題には私には思えません。

3. 対策

話がそれましたが、ではこの摂動の影響に対し、どうすれば良いのか? 結論からいえば、「ある程度までは逆らわず、ヤバいほど傾いたら補正する」といったところではないかと。

屈曲を補正する構造を持たせること自体は理論上可能なはずです。これはずいぶん前に、宇宙エレベーター協会のホームページで書いたことですが、3点や4点でOEVの構造を支持してやることなどがあります。皆さんのお宅の屋根に乗っているテレビのアンテナ、三方か四方にワイヤーが張ってありますよね? これは風などでどの方向に力が加わっても倒れないようにするためです。これと同じような構造を持たせれば、姿勢の保持のほかに倒壊防止にも役立つ。あと、これまた手前味噌で恐縮ですが、このような方法も。

さらに、これにオービタルリングも足せば、かなり安定するのではないかと私は考えています。地上に複数のOEVを建造し、それはピラミッドのように支えられている。なおかつ、上空ではオービタルリングですべてがつながっており、安定を図る。この「軌道エレベーター派」。。。というか私にとっての軌道エレベーターの完成形というのはそのようなものをイメージしています。それは今度紹介したいと考えています。

推進剤による姿勢制御も用いる必要はあるでしょうが、どうしても「点」になってしまうので、構造体の運動に複雑さをもたらすような気もします。全体として、引っ張り合う筋肉のような構造を持たせるのが一番良いと思うのです。

ただし、このような構造でガチガチに造るのではなく、地震の振動をビル自体が揺れていなすように、ある程度の遊びを設けておく必要はあると思います。そうでないと余計な構造に負荷がかかり過ぎるので。前回言ってるブレとは別の問題ですので、念のため。

構造上問題が出ない曲率の範囲までは、そのまま屈曲させ、深刻な問題をもたらす(構造体の強度に影響するとか、何かに衝突するとか、ゆるんだ部分が落下するとか)ような範囲で補正するのが良いのではないか。私はそう考えています。

こうしたことを考えても、やはり軌道エレベーターは単体ではいけないという気がします。

今回のまとめ

(1) 主要な力関係以外の天体の重力による作用を摂動という

(2) 太陽や月などの天体が、軌道エレベーターの運動に摂動を引き起こす

(3) 摂動の大きさが一定範囲を超えるようなら補正する必要がある

1. 太陽と月、その他の影響

天文学における摂動は、主星と従星(太陽と地球など)の関係以外の天体の重力により、軌道が影響を受けることを指し、必ずしも地軸や軌道の傾きが関係するとは限らないのですが、こと軌道エレベーター(OEV)に関しては、この傾きゆえに構造体が多大な影響を受けるので、ここでは一緒に説明し、語句も「摂動」にひとくくりします。はじめに述べておくと、天体(特に太陽と月)の重力によって、OEVが前後左右に振り回されてしまうということです。

皆さんご存じだと思いますが、地軸=地球の自転軸は23.4度傾いています。では、本来上下左右の区別がない宇宙空間で、何に対して傾いているのか? それは黄道面=地球の公転面(軌道面)に対しての傾きです。地上から見ると、天空における太陽の通り道であり、地球が太陽の周囲を公転する軌道が描く楕円の面。太陽系においては、この黄道面が、ほかの惑星についても軌道の傾斜角を示す基準面として扱われるのが一般的です。ただし、地球の周囲を回る人工衛星の基準面は、地球の赤道面が用いられることが多いようです。

これまで述べてきたように、OEVは超巨大な静止衛星ですから、基本的に赤道上に建造されます。何の影響もなければ、地球の自転と同期しつつ、赤道面に沿って地球の周りを公転します。

B.C.エドワーズ氏のプランのように、中緯度にも(単体で)で造れるという主張もありますが、私はあまり意味をあまり感じない上、後述するように面倒が増えると思われるので、まずは赤道上に建造されたOEVを扱います。

さて、赤道面に沿って周るので、OEVも黄道面に対して傾いて周るということです。およそ24時間で1周しているわけですから、1日に2回、黄道面と交差する瞬間だけ傾斜がゼロになりますが、問題はその時に太陽の方に向いているかどうかです。春分や秋分の日はOEVがほぼ太陽に直線で向くことになりますが、夏至や冬至の日には逆にその乖離が最大になります。

ですから季節によって異なりますが、1年のうち多くは、OEVが昼間の時間に真っすぐ太陽の方を向くことはありません。それゆえに、このズレが、OEVの先っぽが太陽の引力に引かれ、全体として屈曲を生じさせる力を加えることになります。

仮に全長約5万kmの小さめのOEVの末端が太陽に引っ張られ、本来の位置から10度くらい黄道面寄りに傾いたとすれば、およそ24時間で一周するのですから、末端部は一日に2万km近くも揺れ動くことになります。

これだけならまだしも、もっと厄介なのが月です。月の軌道=白道は、これまた地球の赤道面、黄道面どちらからも傾いており、この傾きが微妙に変化します。しかも月は地球からの平均距離が約38万kmと近く、地球に潮の満ち引きを生じさせたり、最近の説では地殻変動にも影響を及ぼすとか。白道面の傾斜に加え、月の公転軌道上の位置次第で、OEVがあらぬ方向へ引っ張られることになる。

これだけならまだしも、もっと厄介なのが月です。月の軌道=白道は、これまた地球の赤道面、黄道面どちらからも傾いており、この傾きが微妙に変化します。しかも月は地球からの平均距離が約38万kmと近く、地球に潮の満ち引きを生じさせたり、最近の説では地殻変動にも影響を及ぼすとか。白道面の傾斜に加え、月の公転軌道上の位置次第で、OEVがあらぬ方向へ引っ張られることになる。とりわけ、OEVの一般的なモデルには、末端に巨大な重さを持つカウンター質量がくっついていますから、月や太陽から見れば、引っ張るためのツマミがついているような感じといいますか。。。ともあれこうした影響によって、OEVの公転運動は決して規則正しい面を描かず、毎日のように変化することでしょう。

2. 複雑な軌道エレベーターの摂動

通常、OEVの基本原理について述べる時は、(1)地球の重力 (2)OEVの公転で生じる遠心力──という、もっとも重要な二つの力のみに触れ、ほかの要素は無視しています。これは説明の便宜上、仕方のないことです。前回述べたコリオリでさえ、OEVの東西方向に力を加えるのみで、基本的には一つの面=二次元の系に収束する問題でした。

しかし実際には、このように様々な天体の影響によって摂動が生じ、地上の向きでいえば東西南北というか、あるいは上下左右にOEVは引っ張られ、複雑に屈曲することが予想されるのです。上記の太陽と月の説明もまだ単純な方で、この両者は説明した以外の方向にも力を加えるし、ほんのわずかですが、火星や木星など、ほかの惑星がもたらす重力も影響します。

私が上述のエドワーズプランを好まない理由の一つがこれです。ただでさえ面に収束しないOEVの運動なのに、氏のいう「アースポート」なるものを中緯度地域に設定すると、基部が赤道方向に引きずられる力が加わるわ、ケーブルは長くなって重くなるわ、昇降機の上下運動のコリオリが増して南北方向の力が加わるわ、ややこしくなる一方ではないか、と思えてなりません。たとえ低軌道のデブリベルトを回避しやすいとしても、単純に赤道直下に建造するのに比べて余計な運動をもたらすことは確かでしょう(それでも緯度35度にこだわるのは、米国領内に持ってきたいだけではないのか? 南北格差を表しているようで、どうしても好きになれん)。

ただし、氏も当然摂動は考慮していて、その影響は大したことはないと受け止めているようです。しかし、軌道エレベーターは毎日ぐるぐる回っていて、月や太陽との位置関係が常に変化しているのですから、コリオリなどよりはるかに深刻で、無視してよい問題には私には思えません。

3. 対策

話がそれましたが、ではこの摂動の影響に対し、どうすれば良いのか? 結論からいえば、「ある程度までは逆らわず、ヤバいほど傾いたら補正する」といったところではないかと。

屈曲を補正する構造を持たせること自体は理論上可能なはずです。これはずいぶん前に、宇宙エレベーター協会のホームページで書いたことですが、3点や4点でOEVの構造を支持してやることなどがあります。皆さんのお宅の屋根に乗っているテレビのアンテナ、三方か四方にワイヤーが張ってありますよね? これは風などでどの方向に力が加わっても倒れないようにするためです。これと同じような構造を持たせれば、姿勢の保持のほかに倒壊防止にも役立つ。あと、これまた手前味噌で恐縮ですが、このような方法も。

さらに、これにオービタルリングも足せば、かなり安定するのではないかと私は考えています。地上に複数のOEVを建造し、それはピラミッドのように支えられている。なおかつ、上空ではオービタルリングですべてがつながっており、安定を図る。この「軌道エレベーター派」。。。というか私にとっての軌道エレベーターの完成形というのはそのようなものをイメージしています。それは今度紹介したいと考えています。

推進剤による姿勢制御も用いる必要はあるでしょうが、どうしても「点」になってしまうので、構造体の運動に複雑さをもたらすような気もします。全体として、引っ張り合う筋肉のような構造を持たせるのが一番良いと思うのです。

ただし、このような構造でガチガチに造るのではなく、地震の振動をビル自体が揺れていなすように、ある程度の遊びを設けておく必要はあると思います。そうでないと余計な構造に負荷がかかり過ぎるので。前回言ってるブレとは別の問題ですので、念のため。

構造上問題が出ない曲率の範囲までは、そのまま屈曲させ、深刻な問題をもたらす(構造体の強度に影響するとか、何かに衝突するとか、ゆるんだ部分が落下するとか)ような範囲で補正するのが良いのではないか。私はそう考えています。

こうしたことを考えても、やはり軌道エレベーターは単体ではいけないという気がします。

今回のまとめ

(1) 主要な力関係以外の天体の重力による作用を摂動という

(2) 太陽や月などの天体が、軌道エレベーターの運動に摂動を引き起こす

(3) 摂動の大きさが一定範囲を超えるようなら補正する必要がある

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。