はじめに

「軌道エレベーター派」を訪問してくださり、ありがとうございます。軌道エレベーター派は、軌道エレベーターの理解・普及に務めるとともに、失われつつある「”軌道”エレベーター」の名を守っていくことを目指したサイトです。軌道エレベーターに関する情報発信を中心に、宇宙や自然科学に関する話題のほか、雑記としてとりとめのない日常の話題も扱っています。

なお軌道エレベーターの基礎知識について、簡潔にざっくり知りたい方は「軌道エレベーター早わかり」を、細かく知りたい方は「軌道エレベーターの基礎知識」をご覧ください。また、軌道エレベーターの細かい定義分類、この分野の専門用語について、「軌道エレベーター定義書」でまとめています。

それではまず、当サイトの存在意義たる「宣言」を。

軌道エレベーター派宣言

軌道エレベーターは、地上と宇宙をエレベーターでつなぐ、安全、低コストの新しい輸送システムです。その基本原理は極めてシンプルで、新たな発明や発見を要するものではなく、初歩の科学知識を持つ方なら誰でも理解できるものです。

かつてはSFの中だけの夢物語でしたが、昨今、多方面での科学技術の発達によって実現可能性が高まり、注目を浴びつつあります。実現すれば私たちのような普通の市民が宇宙を訪れる機会を得られるかも知れません。宇宙は、訓練を受けた宇宙飛行士や裕福な資産家といった、限られた人々だけのものではなくなるでしょう。

当サイトの管理人は、この軌道エレベーターを初めて知った時、その発想に感銘を受け、以来「軌道エレベーター」の動向を追い続けてきました。

しかるに昨今、「宇宙エレベーター」という何ともオタク臭くてアカ抜けない名が世を席巻し、「軌道」の名を知らぬ者が増え続けている、嘆かわしい有様。「軌道エレベーター」は絶滅危惧種となりつつあります。

「宇宙エレベーター」を否定するわけではありません。管理人は、「宇宙エレベーター協会」(JSEA)の設立に携わり理事も務めるなどしまして、ご覧いただく方々の中にも「宇宙エレベーター」という名で知った方も少なくないでしょう。

しかし、大勢に媚びて「軌道エレベーター」という、この知的で甘美な響きを持つ名称を捨てることができましょうか? コミュニケーション上やむなく「宇宙エレベーター」という言葉を使う時の、あの屈辱と恥ずかしさ、軌道エレベーターを支持する方なら一度は味わったことがあるでしょう。

とにかく「軌道エレベーター」の方が美しい、カッコいいのだ!

そんなわけでこのサイトは、(たぶん)今も一部のファンを惹きつけてやまない、声に出して読みたい名語「軌道エレベーター」の保護と復権に取り組むとともに、その原理や知識、価値の普及を目指す場です。

軌道エレベーター派は、人種や国籍、民族、宗教、思想、性別や年齢の如何を問わず、軌道エレベーターを愛し、守ろうとする志を持つすべての人の参加を歓迎します。いまだに私1人のままですが。。。

軌道エレベーター派は、以下の宣言の内容を守らねばなりません。

軌道エレベーター派宣言

一. 軌道エレベーター派(以下、軌道派と略す)は、「軌道エレベーター」の名を世に定着させることを目的に活動する。手段は問わない。

一. 軌道派は、公私の場で極力「軌道エレベーター」の名称を使用する。

一. みだりに「宇宙エレベーター」と発言した者は厳罰に処す。それが認められるのは、あえて軌道エレベーターと区別して述べる時など、やむをえない場合に限る。

一. 自らが軌道派であることを公に表明することは認められるが、他人が軌道派であると知っていても明かしてはならない。

一. 軌道派同士がその確認をする際は、握手の時に中指で相手の掌をくすぐることで伝える。

一. 毎年7月31日を「軌道エレベーターの日」と定める。これは、1960年7月31日にユーリ・アルツターノフが静止軌道エレベーターの基本原理を公にしたことにちなみ、その功績を顕彰するものである。

一.軌道派に対し「宇宙エレベーター」の名称を用いる勢力を「宇宙エレベーター党」「宇宙エレベーター勢力」「宇宙エレベーター側」...などと呼称する。

。。。以上の文言の大部分は冗談ですが、「軌道エレベーターの日」など一部は本気。当サイトは、管理人がこよなく愛する「軌道エレベーター」の名で、この軌道エレベーター、あるいは宇宙エレベーターの話題を提供し、多くの人に興味を持っていただくためのサイトです。

このほかに宇宙や科学を中心に、日々の話題なども紹介していきます。

なお、初期のコンテンツは、当サイト管理人がJSEAの過去のホームページに書いていたものと重複する部分があります。JSEAホームページの改編に伴い、管理者の執筆した分をこちらに移転し、書き足して継続しています。

トップページに戻る

軌道エレベーターの仕組みは、簡単に説明すると次のようなものです。

軌道エレベーターの仕組みは、簡単に説明すると次のようなものです。

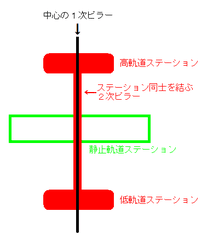

軌道対称(構造):軌道エレベーターの重心となる位置=地球周回軌道(主に静止軌道)を挟んで引っ張り合って支える構造。主にピラーに負荷をかけないために用いる。一例として、低軌道と高軌道のステーションが「2次ピラー」によって静止軌道を挟んで引っ張り合うことで、軌道エレベーター本体の1次ピラーに力学的に依存しないようにするもの(右図参照)。同一軌道上を周回する複数の衛星が同居しているとみなすこともできる。軌道エレベーター本体の基本構造も、この軌道対称構造の一例である。当サイトの独創にもとづく造語であり、当サイトでは、ピラーへの負担を軽減するために、この構造を多く用いる。応用として「軌道対称性を持つ」などという表現もありうる。

軌道対称(構造):軌道エレベーターの重心となる位置=地球周回軌道(主に静止軌道)を挟んで引っ張り合って支える構造。主にピラーに負荷をかけないために用いる。一例として、低軌道と高軌道のステーションが「2次ピラー」によって静止軌道を挟んで引っ張り合うことで、軌道エレベーター本体の1次ピラーに力学的に依存しないようにするもの(右図参照)。同一軌道上を周回する複数の衛星が同居しているとみなすこともできる。軌道エレベーター本体の基本構造も、この軌道対称構造の一例である。当サイトの独創にもとづく造語であり、当サイトでは、ピラーへの負担を軽減するために、この構造を多く用いる。応用として「軌道対称性を持つ」などという表現もありうる。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。