「倒壊」というテーマについて扱った前2回の豆知識では、(上)で原因を扱い、前回の(中)では(1)昇降機=乗物 (2)本体=構造体──の二つに分けて実際に倒壊したらどうなるかについて、(1)について高度別に考察しました。今回は(2)の構造体について、本当にぶった切れたらどうなるのかという考察と、倒壊というテーマ全体の小括です。

なお、この構造体ですが、第1世代では「ケーブル」とか「テザー」「ベルト」などと呼ばれ、これは紐状の細い、あるいは薄いもののみを指しています。一方第2~第3世代になると、柱のように太いものや、中が中空のものなどに発展することが考えられます、というより少なくとも当サイト「軌道エレベーター派」では、それを念頭に置いています。こうした太い構造体には「テザー」「ベルト」などは呼び方として不適切です。

そこで、地上から宇宙へつながる軌道エレベーター本体の基本構造を構成する構造体のことを、太さや規模、機能にかかわらず「ピラー」と呼ぶことにします。地上の橋で言えば、橋の特定部位を、材料や規模にかかわらず「橋脚」や「橋げた」などと呼びますから、これと同じような呼び方だと思って下さい。これは前から考えていたことで、この「ピラー」を当サイトの「軌道エレベーター定義書」に追加して、とにかくは試してみたいと思います。

さて本題に入りますが、豆知識「倒壊」の最後の回、今回はこのピラーが破壊されたらどのような事態が起きるかについての考察です。

これについては、ピラーの発達度によってケースが変わってきますので、定義書にもとづいて世代ごとに分けて考えたいと思います(定義書つくっといて良かった)。なお、今回は前提として、海上型の地上基部を想定し、周辺の、ピラーの燃え尽きない部分が落下してくる範囲は航行規制などをしき、降ってきても大丈夫とします。

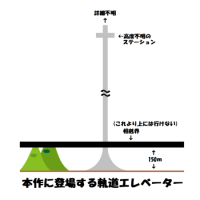

まず、前回にも述べたように高度約2万5000kmから上の構造物は、ちょん切れても地上までは落下しません。切れた分に相当するカウンター質量を放出すれば、バランスがとれて漂流することもありません。カウンター質量は地球重力圏の影響がいへ飛んでいくことになります。ですので、乗り物はともかく、この高度より上のピラーについては落ちてくる心配はないし、漂流しても無人でさえあれば、どこへ飛んでいってもかまわないですので考慮の外とし、以下ではその限界高度以下のピラーについて、(2)-1 第1世代、(2)-2 1.5世代以降 (2)-3 プラスアルファとしてのシールド──と分けて考察したいと思います。

(2)-1 第1世代

第1世代のモデルに関しては、どこで切れようとヒラヒラと落ちてくるだけというエドワーズプランは、倒壊という問題に対し明快な回答を出していると言えるかも知れません。これはこれでいいのでしょう。このサイトで素人が生意気なことばかり言ってしまってますが、さすがは学者先生です。

しかし個人的には、これくらいしか第1世代の長所はないと私は考えています。ピラー自体が落ちてきても問題ないということは、すなわち大きな荷重に耐えられないことを意味しますし、所詮は単線のトロッコのようなもの。満足な軌道エレベーターとは言えません。第1世代はあくまで過渡期のモデルであって、おのずと1.5世代以降のモデルへ向かうものと考えます。

(2)-2 1.5世代、または第2世代以降は

繰り返しますが、高度約2万5000km以上は落下の心配はありませんので、これより上は無人と仮定すれば、飛んでいっても心配ないですね。なるべく多人数を常駐させず、万が一に備えて脱出ポッドなどを備えるようにしましょう。

で、問題は限界高度より下のピラーです。第1世代より後は大規模化していくという前提でカテゴリー分けしているため、落下物や漂流物も巨大で、空力加熱で燃え尽きずに落ちてくるものも多いでしょう。また低軌道ステーションなんかも想定に入れているので、このステーションまで落下したら、燃え尽きずに地上に被害を与えるおそれがあります。隕石が落ちてくるのと同じです。私は、第2世代以降のモデルこそ、軌道エレベーターの真価を発揮できるものだと考えているのですが、こればかりは弱点としかいいようがありません。

対処としては、燃え尽きやすい素材を使用するとともに、大気圏突入したら燃え尽きやすいよう自壊して細かい断片になってくれる機構を備えるべきかも知れません。しかし、これは構造の弱さを生むため、二律背反になってしまいますね。あるいは、限界高度以下は第1世代、それより上を第2世代でつくるハイブリッドにするとかいう手もあると思います。いずれにしろ、あまり説得力のある回答でないことは承知しています。

(2)-3 シールド

(2)-2が充分な回答になっているとは思っていないので、結びとして別の回答を提示したいと思います。昇降機、ピラー両方の落下や漂流などに対する、私の一つの回答が、アイデアノートで紹介した「オービタルシールド」なんですね。アイデアノートの方で説明したように、シールドは力学的にピラーに依存せず、独立していますから、強度が許す限り巨大化できます。その構造を利用し、ピラーが切断された時は、緊急措置としてシールドの方にエレベーターの全体構造を支えてもらうのです。

また、第2世代以降であっても、あくまで応急措置として、シールド内に継ぎ足し材料をプールしておき、繋ぎなおして応急措置を図るわけです。そしてシールド内に救援体制を常駐させ、途中に弁のようなネットを設けるなどして、落下物を受け止めるなどし、昇降機の乗物の保護も可能というわけです。

また、シールドはデブリや放射線、武力攻撃などへの対策も兼ねて考案しましたが、内部に対しては、多少の爆発であればそれを封じ込めるような構造にできれば理想的です。まあとにかく、巨大化させて色んな仕掛けを仕込んでしまえということになります。

このシールド自体が壊れて落下などすれば、もっと大惨事になりかねませんが、そう簡単に壊れたりしないほど巨大化してしまえ、というのが回答でもあります。そして最終的には、シールドも含めてオービタルリングを形成し、地球を囲む軌道エレベーターとリング、そしてシールド全体を一つの構造物にしてしまうのが望ましい。

もちろん、ここまで欲張ったら、遠い未来のSFに出てくる要塞のような代物になってしまうので、まずは、外側からの防護と、緊急時のピラーの補強、救援機能などが優先ですね。とはいえ、こうした理由もあるので、手前味噌で恐縮ながら、私はシールドは単なるオプションプランではなく、むしろ軌道エレベーターに必要なものとして強く勧めたいのです。

決してこれで完璧ではなく、穴があることは自覚しています。しかし、避けて通れない倒壊という問題に対し、足りない頭をこき使って考えた、現時点でこれが私の長期的回答です。

今回を持って、伸び伸びになっていた強化月間の締めとしたいと思います。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

今回のまとめ

ピラーの倒壊(落下)について、

(1) 第1世代のモデルは落下しても甚大な被害はないはず

(2) 1.5世代以降は、落下してくるピラーの構造や自壊機能などによって被害を少なくするよう工夫すべき

(3) それでも対処としては足りないので、一案としてシールドを装備してはどうか

なお、この構造体ですが、第1世代では「ケーブル」とか「テザー」「ベルト」などと呼ばれ、これは紐状の細い、あるいは薄いもののみを指しています。一方第2~第3世代になると、柱のように太いものや、中が中空のものなどに発展することが考えられます、というより少なくとも当サイト「軌道エレベーター派」では、それを念頭に置いています。こうした太い構造体には「テザー」「ベルト」などは呼び方として不適切です。

そこで、地上から宇宙へつながる軌道エレベーター本体の基本構造を構成する構造体のことを、太さや規模、機能にかかわらず「ピラー」と呼ぶことにします。地上の橋で言えば、橋の特定部位を、材料や規模にかかわらず「橋脚」や「橋げた」などと呼びますから、これと同じような呼び方だと思って下さい。これは前から考えていたことで、この「ピラー」を当サイトの「軌道エレベーター定義書」に追加して、とにかくは試してみたいと思います。

さて本題に入りますが、豆知識「倒壊」の最後の回、今回はこのピラーが破壊されたらどのような事態が起きるかについての考察です。

これについては、ピラーの発達度によってケースが変わってきますので、定義書にもとづいて世代ごとに分けて考えたいと思います(定義書つくっといて良かった)。なお、今回は前提として、海上型の地上基部を想定し、周辺の、ピラーの燃え尽きない部分が落下してくる範囲は航行規制などをしき、降ってきても大丈夫とします。

まず、前回にも述べたように高度約2万5000kmから上の構造物は、ちょん切れても地上までは落下しません。切れた分に相当するカウンター質量を放出すれば、バランスがとれて漂流することもありません。カウンター質量は地球重力圏の影響がいへ飛んでいくことになります。ですので、乗り物はともかく、この高度より上のピラーについては落ちてくる心配はないし、漂流しても無人でさえあれば、どこへ飛んでいってもかまわないですので考慮の外とし、以下ではその限界高度以下のピラーについて、(2)-1 第1世代、(2)-2 1.5世代以降 (2)-3 プラスアルファとしてのシールド──と分けて考察したいと思います。

(2)-1 第1世代

第1世代のモデルに関しては、どこで切れようとヒラヒラと落ちてくるだけというエドワーズプランは、倒壊という問題に対し明快な回答を出していると言えるかも知れません。これはこれでいいのでしょう。このサイトで素人が生意気なことばかり言ってしまってますが、さすがは学者先生です。

しかし個人的には、これくらいしか第1世代の長所はないと私は考えています。ピラー自体が落ちてきても問題ないということは、すなわち大きな荷重に耐えられないことを意味しますし、所詮は単線のトロッコのようなもの。満足な軌道エレベーターとは言えません。第1世代はあくまで過渡期のモデルであって、おのずと1.5世代以降のモデルへ向かうものと考えます。

(2)-2 1.5世代、または第2世代以降は

繰り返しますが、高度約2万5000km以上は落下の心配はありませんので、これより上は無人と仮定すれば、飛んでいっても心配ないですね。なるべく多人数を常駐させず、万が一に備えて脱出ポッドなどを備えるようにしましょう。

で、問題は限界高度より下のピラーです。第1世代より後は大規模化していくという前提でカテゴリー分けしているため、落下物や漂流物も巨大で、空力加熱で燃え尽きずに落ちてくるものも多いでしょう。また低軌道ステーションなんかも想定に入れているので、このステーションまで落下したら、燃え尽きずに地上に被害を与えるおそれがあります。隕石が落ちてくるのと同じです。私は、第2世代以降のモデルこそ、軌道エレベーターの真価を発揮できるものだと考えているのですが、こればかりは弱点としかいいようがありません。

対処としては、燃え尽きやすい素材を使用するとともに、大気圏突入したら燃え尽きやすいよう自壊して細かい断片になってくれる機構を備えるべきかも知れません。しかし、これは構造の弱さを生むため、二律背反になってしまいますね。あるいは、限界高度以下は第1世代、それより上を第2世代でつくるハイブリッドにするとかいう手もあると思います。いずれにしろ、あまり説得力のある回答でないことは承知しています。

(2)-3 シールド

(2)-2が充分な回答になっているとは思っていないので、結びとして別の回答を提示したいと思います。昇降機、ピラー両方の落下や漂流などに対する、私の一つの回答が、アイデアノートで紹介した「オービタルシールド」なんですね。アイデアノートの方で説明したように、シールドは力学的にピラーに依存せず、独立していますから、強度が許す限り巨大化できます。その構造を利用し、ピラーが切断された時は、緊急措置としてシールドの方にエレベーターの全体構造を支えてもらうのです。

また、第2世代以降であっても、あくまで応急措置として、シールド内に継ぎ足し材料をプールしておき、繋ぎなおして応急措置を図るわけです。そしてシールド内に救援体制を常駐させ、途中に弁のようなネットを設けるなどして、落下物を受け止めるなどし、昇降機の乗物の保護も可能というわけです。

また、シールドはデブリや放射線、武力攻撃などへの対策も兼ねて考案しましたが、内部に対しては、多少の爆発であればそれを封じ込めるような構造にできれば理想的です。まあとにかく、巨大化させて色んな仕掛けを仕込んでしまえということになります。

このシールド自体が壊れて落下などすれば、もっと大惨事になりかねませんが、そう簡単に壊れたりしないほど巨大化してしまえ、というのが回答でもあります。そして最終的には、シールドも含めてオービタルリングを形成し、地球を囲む軌道エレベーターとリング、そしてシールド全体を一つの構造物にしてしまうのが望ましい。

もちろん、ここまで欲張ったら、遠い未来のSFに出てくる要塞のような代物になってしまうので、まずは、外側からの防護と、緊急時のピラーの補強、救援機能などが優先ですね。とはいえ、こうした理由もあるので、手前味噌で恐縮ながら、私はシールドは単なるオプションプランではなく、むしろ軌道エレベーターに必要なものとして強く勧めたいのです。

決してこれで完璧ではなく、穴があることは自覚しています。しかし、避けて通れない倒壊という問題に対し、足りない頭をこき使って考えた、現時点でこれが私の長期的回答です。

今回を持って、伸び伸びになっていた強化月間の締めとしたいと思います。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

今回のまとめ

ピラーの倒壊(落下)について、

(1) 第1世代のモデルは落下しても甚大な被害はないはず

(2) 1.5世代以降は、落下してくるピラーの構造や自壊機能などによって被害を少なくするよう工夫すべき

(3) それでも対処としては足りないので、一案としてシールドを装備してはどうか

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。