神保町の「ランドマーク」三省堂書店が営業終了へ 来年3月、本社ビル建て替えで

大手書店の三省堂書店(東京都千代田区)は2021年9月2日、東京・神保町にある「神保町本店」をビル老朽化に伴う建て替えのため22年3月で営業を終了すると発表した。

古書店街・学生街として知られる神保町の「ランドマーク」として親しまれてきた大型書店の閉店。ツイッター上では「うそでしょ」「衝撃的すぎて言葉ない」など惜しむ声が広がっている。(後略。J-CASTニュース 9月2日)

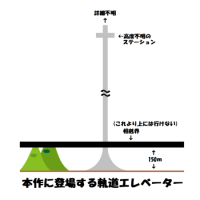

(ここからは軌道エレベーター派の雑記です)

軌道エレベーター関連の原稿を書きかけていたら、こういうニュースが目に入ったので一筆。

三省堂書店は、院生時代によく利用しました。その後もよく神田神保町の書店巡りをして、古書を堪能した後に、最新刊はどんなものが並んでいるかを見ようと三省堂に寄るという、最後の締めのような場所でした。

神田神保町の書店街については、過去に色々調べたことがありまして、三省堂はずっと同じ場所で営業を続けてきたそうです。「三省堂書店百年史」には「明治十四年四月八日、この神田の地に古書店の営みを始め」と書かれています。

上は「稿本 神田古書籍商史」添付の明治36、37年の地図です。赤い文字は説明のため当方で書き加えたもので、赤い大きな丸は現在の駿河台下交差点です。この地図では、靖国通りの裏側のすずらん通りに三省堂(赤の小さな丸)が面しています。この地図は説明優先で、実際の地形とは相当異なりますが、後述の理由から明治期はすずらん通り側が表玄関だったと思われます。現在も靖国・すずらん両通りのいずれにも出入り口があるし。

明治期に発行された「東京名所図会 神田区之部」には三省堂の住所を「裏神保町一番地」と記しており、裏神保町は現在の靖国通りとすずらん通りに挟まれた地区だったので、やはりこの場所で良いのでしょう。ちなみに「其名高し」と評価されています。

大正時代に起きた神田大火と関東大震災を機に、書店街の表玄関はすずらん通りから靖国通りへとシフトし、紹介記事にもあるように、三省堂本店は書店街のランドマークような存在になっていったと言えます。リニューアルとはいえ、その姿が変化するのは少し寂しい気もします。気になっていた地下のレストランのメニュー「アイスバイン」を、閉店前にチャレンジしたいと思いました。

ところで、靖国通り沿いの書店の大半が北向きであるのは、「日中の大半、通りが日影になって本が日に焼けないから」であると、誰もが当たり前のように挙げる定説となっていますね。ですが私はこれを「都市伝説のようなものではないか」と疑問を抱いています。そのことについて少々書きます。

1.「本の日焼けを避ける」を裏付ける資料がない

人気コミック「ギャラリーフェイク」で、主人公フジタが「陽のささない方向に向けて店を開ける。結果、道の片側だけに古書店が集まった」(23巻「古書の狩人たち」)と既成事実のように語ってます。また、「北側に空きが出ると、割高でも陽の当たらない側に集まったんです。本は、隣のガラス戸から反射した陽でも焼けるんですね。それで北側に軒をつらねて、相乗効果も測ったんです」(神田を歩く-町の履歴書)という平成期のコメントもあり、これも貴重な証言である以上、店が北向き=日焼け対策というのを一蹴するわけいにいきません。

しかし、書店街が形成された明治・大正期の歴史を記した資料に、これを裏付ける記述は見つかりませんでした。三省堂をはじめとする老舗書店の社史、「東京古書組合五十年史」、「千代田区史」などなど、公的な記録や史書に、その根拠となる一文が見あたらない。靖国通りの書店が北向きであるのが本の日焼け対策というなら、経営者の立地選びの重要な判断材料として、自社の歴史の一頁に刻んでしかるべきではないのか。

記録資料以外に目を向けると、「初めて神保町の書肆街形成の歴史として分析した」(神田神保町とヘイ・オン・ワイ)という脇村義太郎氏も、西日対策という立地理由に触れていて良さそうなものですが、著書「東西書肆街考」にもその言及はない。

散見されるのは、「西日の影響がないように配置したためといわれています」(みる よむ あるく東京の歴史)、「南からの日差しを浴びて本が日焼けしないように、との配慮だそうだ」(本の雑誌 特集=神保町で遊ぼう!)など比較的近年の資料が中心で、しかも「と言われている」といった表現で伝聞の域を出ておらず、出典や一次資料を明示しているものが見いだせない。

文字文化の宝庫である神田神保町の歴史が、口伝でしか残っていないというのは、どうにも腑に落ちない話です。

2. 南向きの店もある

もちろん私の調査不足や見落としもあるかも知れません。しかし経験上、事実であるなら文献を集めるうちに活字資料の一つや二つ、あるいはその手がかりくらいはおのずと出くわすもので、調べて書くことをやっている者として違和感を感じました。

加えて気になるのが、靖国通りの書店の店構えは、確かにほとんどが北向きにそろっていますが、反対側のすずらん通りやさくら通りには、書店街形成期から現在にいたるまで、南向きの書店も意外に存在しているということです。

そして何よりも、上記の明治期の地図に見られるように、駿河台-神保町両交差点間の靖国通り沿いにはもともと書店がなく、大正期になってから現れました。

仏文学者の鹿島茂氏は雑誌の対談で「北側は陽が当たって本が焼けるからと言われていますが,南側の方が家賃が安かったらしいですね。明治時代に靖国通りを拡張した時に、先に南側が整備されたからそちらに本屋が集まったようですね」(みんなの神田 神保町 御茶ノ水)と述べています。

このほかに氏は、著書「神田神保町書肆街考」で、西日を避けることが靖国通り北側への集中の理由の一つと紹介していますが、これも資料ではなく老舗書店の方から聞いた伝聞です。その方の説明では、ほかに靖国通りの拡張と、すでに南側に古書店が集まっていた(注・神保町交差点の西側の方)ので、後続の書店も南側を選んだことも理由に挙げていて、氏は「ある界隈に同業種の店がかたまるという現象は決して珍しいことではない」という見解を示しています。

3. 北向きなのは結果であって目的ではない

その連鎖反応は何によって起きたか? そもそも、大正初期まではすずらん通り、つまり現在の反対側が書店街のメインストリートでした。当然日光に当たる側であり、当初はこちらの方が好立地とされていたわけです。開業初期の三省堂はまさにその状況にあったとみられます。

大手書店の三省堂書店(東京都千代田区)は2021年9月2日、東京・神保町にある「神保町本店」をビル老朽化に伴う建て替えのため22年3月で営業を終了すると発表した。

古書店街・学生街として知られる神保町の「ランドマーク」として親しまれてきた大型書店の閉店。ツイッター上では「うそでしょ」「衝撃的すぎて言葉ない」など惜しむ声が広がっている。(後略。J-CASTニュース 9月2日)

(ここからは軌道エレベーター派の雑記です)

軌道エレベーター関連の原稿を書きかけていたら、こういうニュースが目に入ったので一筆。

三省堂書店は、院生時代によく利用しました。その後もよく神田神保町の書店巡りをして、古書を堪能した後に、最新刊はどんなものが並んでいるかを見ようと三省堂に寄るという、最後の締めのような場所でした。

神田神保町の書店街については、過去に色々調べたことがありまして、三省堂はずっと同じ場所で営業を続けてきたそうです。「三省堂書店百年史」には「明治十四年四月八日、この神田の地に古書店の営みを始め」と書かれています。

上は「稿本 神田古書籍商史」添付の明治36、37年の地図です。赤い文字は説明のため当方で書き加えたもので、赤い大きな丸は現在の駿河台下交差点です。この地図では、靖国通りの裏側のすずらん通りに三省堂(赤の小さな丸)が面しています。この地図は説明優先で、実際の地形とは相当異なりますが、後述の理由から明治期はすずらん通り側が表玄関だったと思われます。現在も靖国・すずらん両通りのいずれにも出入り口があるし。

明治期に発行された「東京名所図会 神田区之部」には三省堂の住所を「裏神保町一番地」と記しており、裏神保町は現在の靖国通りとすずらん通りに挟まれた地区だったので、やはりこの場所で良いのでしょう。ちなみに「其名高し」と評価されています。

大正時代に起きた神田大火と関東大震災を機に、書店街の表玄関はすずらん通りから靖国通りへとシフトし、紹介記事にもあるように、三省堂本店は書店街のランドマークような存在になっていったと言えます。リニューアルとはいえ、その姿が変化するのは少し寂しい気もします。気になっていた地下のレストランのメニュー「アイスバイン」を、閉店前にチャレンジしたいと思いました。

ところで、靖国通り沿いの書店の大半が北向きであるのは、「日中の大半、通りが日影になって本が日に焼けないから」であると、誰もが当たり前のように挙げる定説となっていますね。ですが私はこれを「都市伝説のようなものではないか」と疑問を抱いています。そのことについて少々書きます。

1.「本の日焼けを避ける」を裏付ける資料がない

人気コミック「ギャラリーフェイク」で、主人公フジタが「陽のささない方向に向けて店を開ける。結果、道の片側だけに古書店が集まった」(23巻「古書の狩人たち」)と既成事実のように語ってます。また、「北側に空きが出ると、割高でも陽の当たらない側に集まったんです。本は、隣のガラス戸から反射した陽でも焼けるんですね。それで北側に軒をつらねて、相乗効果も測ったんです」(神田を歩く-町の履歴書)という平成期のコメントもあり、これも貴重な証言である以上、店が北向き=日焼け対策というのを一蹴するわけいにいきません。

しかし、書店街が形成された明治・大正期の歴史を記した資料に、これを裏付ける記述は見つかりませんでした。三省堂をはじめとする老舗書店の社史、「東京古書組合五十年史」、「千代田区史」などなど、公的な記録や史書に、その根拠となる一文が見あたらない。靖国通りの書店が北向きであるのが本の日焼け対策というなら、経営者の立地選びの重要な判断材料として、自社の歴史の一頁に刻んでしかるべきではないのか。

記録資料以外に目を向けると、「初めて神保町の書肆街形成の歴史として分析した」(神田神保町とヘイ・オン・ワイ)という脇村義太郎氏も、西日対策という立地理由に触れていて良さそうなものですが、著書「東西書肆街考」にもその言及はない。

散見されるのは、「西日の影響がないように配置したためといわれています」(みる よむ あるく東京の歴史)、「南からの日差しを浴びて本が日焼けしないように、との配慮だそうだ」(本の雑誌 特集=神保町で遊ぼう!)など比較的近年の資料が中心で、しかも「と言われている」といった表現で伝聞の域を出ておらず、出典や一次資料を明示しているものが見いだせない。

文字文化の宝庫である神田神保町の歴史が、口伝でしか残っていないというのは、どうにも腑に落ちない話です。

2. 南向きの店もある

もちろん私の調査不足や見落としもあるかも知れません。しかし経験上、事実であるなら文献を集めるうちに活字資料の一つや二つ、あるいはその手がかりくらいはおのずと出くわすもので、調べて書くことをやっている者として違和感を感じました。

加えて気になるのが、靖国通りの書店の店構えは、確かにほとんどが北向きにそろっていますが、反対側のすずらん通りやさくら通りには、書店街形成期から現在にいたるまで、南向きの書店も意外に存在しているということです。

そして何よりも、上記の明治期の地図に見られるように、駿河台-神保町両交差点間の靖国通り沿いにはもともと書店がなく、大正期になってから現れました。

仏文学者の鹿島茂氏は雑誌の対談で「北側は陽が当たって本が焼けるからと言われていますが,南側の方が家賃が安かったらしいですね。明治時代に靖国通りを拡張した時に、先に南側が整備されたからそちらに本屋が集まったようですね」(みんなの神田 神保町 御茶ノ水)と述べています。

このほかに氏は、著書「神田神保町書肆街考」で、西日を避けることが靖国通り北側への集中の理由の一つと紹介していますが、これも資料ではなく老舗書店の方から聞いた伝聞です。その方の説明では、ほかに靖国通りの拡張と、すでに南側に古書店が集まっていた(注・神保町交差点の西側の方)ので、後続の書店も南側を選んだことも理由に挙げていて、氏は「ある界隈に同業種の店がかたまるという現象は決して珍しいことではない」という見解を示しています。

3. 北向きなのは結果であって目的ではない

その連鎖反応は何によって起きたか? そもそも、大正初期まではすずらん通り、つまり現在の反対側が書店街のメインストリートでした。当然日光に当たる側であり、当初はこちらの方が好立地とされていたわけです。開業初期の三省堂はまさにその状況にあったとみられます。

一方、上記の明治時代の地図からわかるように、反対側=現在の靖国通り側はいわば裏通りで、駿河台下-神保町交差点間には、大正まで書店がありませんでした。

そのため靖国通り側は出店料が不要だったのですが、上述の神田大火で多くの書店が焼失した後、市電を通すために靖国通りが拡張され、市区改正が進んで靖国通り側が表通りになった。これが変化をもたらし、タダで出店できる未開拓地だった靖国通り側に書店が進出したそうです。

「大火前までは、神保町角より西、すなわち、南神保町が反映の中心で、通神保町(注・現在の三省堂や書泉がある辺り)ではまだ権利金のいらない頃に、すでに百八十円くらいの権利金が必要だったといわれたのが、俄然一変したのである」(東京古書組合五十年史)

「大火後の区画整理と電車の敷設により神田書店街の地図変わり、その中心は九段寄りから駿河台寄りに移動」(岩波書店刊行図書年譜)

「この大火は神田古書店街の地図を大きく塗り替えることにもなった。大火前の神保町はすずらん通りを中心に繁栄していたが、市区改正と市電の敷設により現在の靖国通りに賑わいが移動。同時に、九段寄りにあった古書店も靖国通りへと移り、現在の(中略)古書店街の姿が築かれた」(古書肆100年 一誠堂書店)

いずれも靖国通り沿いが日影になり、本が日に焼けないから出店したとは述べていない。つまりはこれが理由のすべてであって、本の日焼け対策というのは「結果的に好都合」という程度の、後から成立した解釈であり、結果ではあっても目的ではなかった。私はそう見ています。

長くなりました。言えるのはここまで、推論を脱し切れていませんが、いずれこの点がはっきりすような資料を、ほかならぬ神田神保町の古書店で見つけることもあるかも知れません。その時は続報を書こうと思います。

今回書いたのはあくまで私的な疑問であって、本が日に焼けないようにというのは、確かに書店ぽくて似合っている気がします。真偽はどうあれ、神田神保町書店街のキャッチコピーとして語り継がれていくことも一興だと思っています。

神田神保町の書店街は、英国のチャリングクロスにひけをとらない歴史と規模を持つ、世界的にも貴重な古書店街であり、変化はしても存続してほしいと願っています。

そのため靖国通り側は出店料が不要だったのですが、上述の神田大火で多くの書店が焼失した後、市電を通すために靖国通りが拡張され、市区改正が進んで靖国通り側が表通りになった。これが変化をもたらし、タダで出店できる未開拓地だった靖国通り側に書店が進出したそうです。

「大火前までは、神保町角より西、すなわち、南神保町が反映の中心で、通神保町(注・現在の三省堂や書泉がある辺り)ではまだ権利金のいらない頃に、すでに百八十円くらいの権利金が必要だったといわれたのが、俄然一変したのである」(東京古書組合五十年史)

「大火後の区画整理と電車の敷設により神田書店街の地図変わり、その中心は九段寄りから駿河台寄りに移動」(岩波書店刊行図書年譜)

「この大火は神田古書店街の地図を大きく塗り替えることにもなった。大火前の神保町はすずらん通りを中心に繁栄していたが、市区改正と市電の敷設により現在の靖国通りに賑わいが移動。同時に、九段寄りにあった古書店も靖国通りへと移り、現在の(中略)古書店街の姿が築かれた」(古書肆100年 一誠堂書店)

いずれも靖国通り沿いが日影になり、本が日に焼けないから出店したとは述べていない。つまりはこれが理由のすべてであって、本の日焼け対策というのは「結果的に好都合」という程度の、後から成立した解釈であり、結果ではあっても目的ではなかった。私はそう見ています。

長くなりました。言えるのはここまで、推論を脱し切れていませんが、いずれこの点がはっきりすような資料を、ほかならぬ神田神保町の古書店で見つけることもあるかも知れません。その時は続報を書こうと思います。

今回書いたのはあくまで私的な疑問であって、本が日に焼けないようにというのは、確かに書店ぽくて似合っている気がします。真偽はどうあれ、神田神保町書店街のキャッチコピーとして語り継がれていくことも一興だと思っています。

神田神保町の書店街は、英国のチャリングクロスにひけをとらない歴史と規模を持つ、世界的にも貴重な古書店街であり、変化はしても存続してほしいと願っています。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。