だいぶ前に、いわゆる「哲学的ゾンビ」について書いたことがありました。ゾンビという言葉で読者の方が先入観を抱くのではないかと思い、その時はあえてこの呼び名は使いませんでした。こういうテーマにあまり関心のない読者の方に、哲学的ゾンビを感覚的に理解してもらえるのが難しい気がしたからです。ところが先日「これだよ、これ!」と思いつきました。哲学的ゾンビをイメージしたい方、『マインクラフト』のシングルプレイをやってみてたもれ。

マインクラフトと言えば、言わずと知れた世界的人気ゲーム。プレイ経験のある方ならわかってくださると思うのですが、このゲーム、とにかく孤独。家を作ったり、畑を耕したり、動物を飼育したりして、どんなに生活が豊かになっても1人ぼっち。

自分なりの目的を設定して黙々と作業している間はいいのですが、達成してハッと我に返ると、鬱になりそうな寂寥感におそわれます。なんでも地球8個分の広さがあるらしいですが、その広大な世界にたった1人。何とも言えないスローな音楽がこれがまた孤独感を煽ること! (;´Д`)

そんなマインクラフトの世界を旅をしていると「村人」と出会うことがあります。

おお、自分以外にも人間がいたのだ。ちなみに私が作った牧場に彼らが入ってきて出ていこうとしないので、何人か殺してしまいました(そりゃあ彼らの村の家屋を破壊して松明やドアや建材を盗んだけどさ)。で、彼らは一応多少の意思疎通ができて、持ち物の取引などのやりとりもできるのですが、全然孤独感が解消されません。とにかく彼らには心がなく、人間味がなく、かえって寂しさMAXになります。この感覚です。そう、自分以外の人間が哲学的ゾンビかも知れないということはすなわち、

あなたの親兄弟も友人知人も、マインクラフトの村人と同じかも知れない。

という感じなのです。そう思うと、ものすごい寂しいでしょ? 夜になると唯物的なゾンビも出てくるぞ。

もちろん現実の人間は、もっと心温まる(ような気にさせてくれる)交流もできますが、処理が複雑になっただけで基本は村人と同じ。あなた以外の人間がマインクラフトの村人と違う、と証明する方法はないのであります。ちなみに自分がこのようにゲームの中の存在かも、という思考に発展させたら、それも前の記事で触れた「水槽の中の脳」に通じるものがありますね。

なお、マインクラフト制作者の "ノッチ"氏は、ゲームでボロ儲けして、日本円にして2000億円近くの資産を得て、取引史上最高額の大豪邸も買ったそうですが、「これほどまでの孤独感をいままで感じたことはない」と漏らしたとか。「いい女と出会ったけど、彼女は私と私の生活に怖れを感じて、代わりにフツーの男と去って行った」のだそうで、ある意味 "リアル" マインクラフトを味わったらしいです。

幸せって、何だろうね ヽ(;▽;)ノ

マインクラフトと言えば、言わずと知れた世界的人気ゲーム。プレイ経験のある方ならわかってくださると思うのですが、このゲーム、とにかく孤独。家を作ったり、畑を耕したり、動物を飼育したりして、どんなに生活が豊かになっても1人ぼっち。

自分なりの目的を設定して黙々と作業している間はいいのですが、達成してハッと我に返ると、鬱になりそうな寂寥感におそわれます。なんでも地球8個分の広さがあるらしいですが、その広大な世界にたった1人。何とも言えないスローな音楽がこれがまた孤独感を煽ること! (;´Д`)

そんなマインクラフトの世界を旅をしていると「村人」と出会うことがあります。

おお、自分以外にも人間がいたのだ。ちなみに私が作った牧場に彼らが入ってきて出ていこうとしないので、何人か殺してしまいました(そりゃあ彼らの村の家屋を破壊して松明やドアや建材を盗んだけどさ)。で、彼らは一応多少の意思疎通ができて、持ち物の取引などのやりとりもできるのですが、全然孤独感が解消されません。とにかく彼らには心がなく、人間味がなく、かえって寂しさMAXになります。この感覚です。そう、自分以外の人間が哲学的ゾンビかも知れないということはすなわち、

あなたの親兄弟も友人知人も、マインクラフトの村人と同じかも知れない。

という感じなのです。そう思うと、ものすごい寂しいでしょ? 夜になると唯物的なゾンビも出てくるぞ。

もちろん現実の人間は、もっと心温まる(ような気にさせてくれる)交流もできますが、処理が複雑になっただけで基本は村人と同じ。あなた以外の人間がマインクラフトの村人と違う、と証明する方法はないのであります。ちなみに自分がこのようにゲームの中の存在かも、という思考に発展させたら、それも前の記事で触れた「水槽の中の脳」に通じるものがありますね。

なお、マインクラフト制作者の "ノッチ"氏は、ゲームでボロ儲けして、日本円にして2000億円近くの資産を得て、取引史上最高額の大豪邸も買ったそうですが、「これほどまでの孤独感をいままで感じたことはない」と漏らしたとか。「いい女と出会ったけど、彼女は私と私の生活に怖れを感じて、代わりにフツーの男と去って行った」のだそうで、ある意味 "リアル" マインクラフトを味わったらしいです。

幸せって、何だろうね ヽ(;▽;)ノ

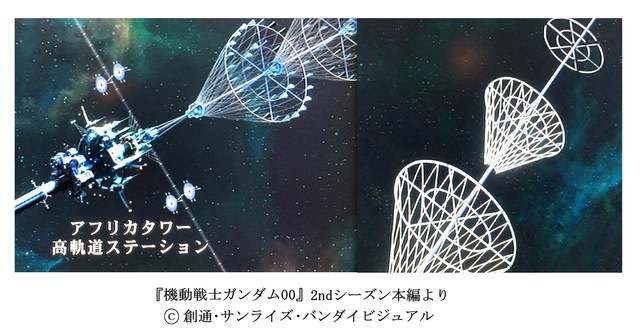

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。