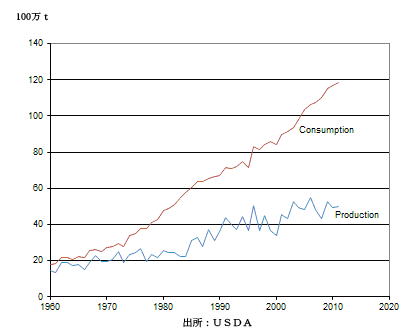

左の表は、中東の穀物輸入量の半世紀ほどの経過である。世界市場で流通される穀物の、ほぼ半量は家畜に給与されてきている。輸入国の多くは、先進国だからである。

左の表は、中東の穀物輸入量の半世紀ほどの経過である。世界市場で流通される穀物の、ほぼ半量は家畜に給与されてきている。輸入国の多くは、先進国だからである。

しかし、ここにきて中東の金余りの国々が、食糧輸入の量を増加させているのである。家畜の場合は、戦略物質として使われた場合に切り捨てる対象になりうるが、中東のように主に人に利用される場合はそうはいかない。

彼らは農地の開発を放棄し、輸入することで食糧不足を乗り切っているのである。しかも世界の流通穀物の、20%にもなって

いるのである。しかも最近になって、乳肉への志向が強くなりかなりの勢いで、穀物輸入が加速している。

右は、中東の穀物生産量と消費量の予測表である。明らかに輸入依存は加速する。中東にオイルマネーがあふれる間は、この予測に沿うことになるであろうが、アメリカやブラジルやオーストラリがどこ前応じるかである。

日本は円高の背景もあって、こうした世界事情を頓着しないまま、食糧自給率を上げることを怠ってきている。

これらのデーターを見る限りでも、食糧を海外に依存する危うさを知らなければならない。

民主党は、食糧自給率50%を掲げていたが、TPPを参加を目指す現状ではさらに悪化することになる。こうした実情を知るべきである。