室内管弦楽団の定期演奏会の日のお昼ごはんは「一喜」でラーメン.

演奏会のホールから徒歩1分.

ことしはメンバー全員でゾロゾロと行った.

独特の茶褐色の豚骨醤油スープ.

色の割にはしつこくなく,意外とすっきりした印象.

脂分は高くなく,醤油の香りと甘みが感じられる.

動物系のダシがしっかりしているので,スープのボリューム感はたっぷり感じられる.

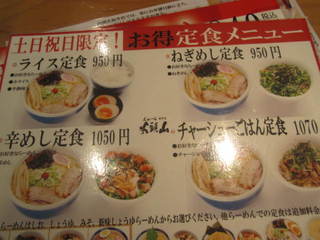

このお店ラーメンメニューは大と中のみ.

麺の量が1玉か1.5玉かの違い.

どちらにもチャーシューがどっさりのっている.

食べ盛りの学生さんも,満足する量.

麺は中太のストレート.

加水率が高くツルツル.

柔らかめでもっちり.

スープを含んで膨張した感じだが,これはこれで味があってよかった.

の

の

醤油の香りが店内に満ちていて,和食の煮物料理屋さんのような雰囲気のラーメン店.

金沢ラーメンの老舗の味でした.

ちなみに,「一喜」の隣の「ラスカル」が9月末で閉店になっていた.

金沢の洋食屋さんの老舗がなくなり残念デス.

にほんブログ村

演奏会のホールから徒歩1分.

ことしはメンバー全員でゾロゾロと行った.

独特の茶褐色の豚骨醤油スープ.

色の割にはしつこくなく,意外とすっきりした印象.

脂分は高くなく,醤油の香りと甘みが感じられる.

動物系のダシがしっかりしているので,スープのボリューム感はたっぷり感じられる.

このお店ラーメンメニューは大と中のみ.

麺の量が1玉か1.5玉かの違い.

どちらにもチャーシューがどっさりのっている.

食べ盛りの学生さんも,満足する量.

麺は中太のストレート.

加水率が高くツルツル.

柔らかめでもっちり.

スープを含んで膨張した感じだが,これはこれで味があってよかった.

の

の醤油の香りが店内に満ちていて,和食の煮物料理屋さんのような雰囲気のラーメン店.

金沢ラーメンの老舗の味でした.

ちなみに,「一喜」の隣の「ラスカル」が9月末で閉店になっていた.

金沢の洋食屋さんの老舗がなくなり残念デス.

にほんブログ村