左腕・ヒジ故障中.

チェロ肩になってしまったか?

車を運転すると,ロードノイズが左腕・ヒジにビリビリ響く.

痛てててて.

こんな状態だと,あまり遠くまで運転できない.

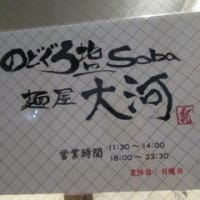

そこで,自宅から比較的近くのラーメン屋へ行った.

杜の里の「大安食堂」.

喜多方ラーメンの店.

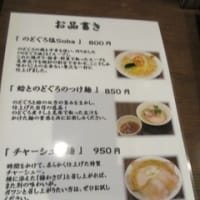

ラーメン大盛りと餃子のセットを注文.

杏仁豆腐もついてきた.

この杏仁豆腐を見て,たまたま今読んでいる勝見洋一の「中国料理の迷宮」を思い出した.

それによると,

杏仁豆腐は典型的な北京小吃(ペイチンシャオチー),つまり,市井の「なつかしい老北京(ラオペイチン:北京っ子)の味」.

清の時代になって満族独特の味が加わり,春の「豌豆黄(ワントウホワン:豌豆で作った蒸し菓子)」,夏の「杏仁豆腐(シンレントウフ)」,「芝麻涼粉(ツーマーリャンフン:胡麻タレで食べるトコロテン)」,「奶酪(ナイラオ:ヨーグルト)」,秋の「八宝蓮子粥(パーハオリエンツツォウ:蓮の実やナツメを加えた粥)」,冬の「羊肉雑麺(ヤンロウザーミェン)」などが加わった.

広東料理や上海料理がモンゴルやイスラムの味の影響を受けたのに対し,北京の庶民の味は,元王朝以来,明と清を通り越して,現在まで基本的には変わっていない.

これは特筆すべきことである.

(勝見洋一「中国料理の迷宮」朝日文庫,p49より要約)

へぇ~,杏仁豆腐は,北京小吃だったとは・・・.

今まで,これは日本発の中国風の食べ物だと勘違いしていた.

中国の料理は幅が広いし,奥も深い.

いろいろ勉強して,たくさん食べてみなければ・・・・.

メインの喜多方ラーメンも美味しかったデス.

透明に透き通ったスープ.

これが意外と深い味.

独特の香り高い醤油と,鶏ガラと豚のコラボ.

すっきり味で美味しい.

ツルツルと光る太目の平麺.

手もみで軽く縮れているのが喜多方風の麺.

素朴でシンプルな味なので,トッピングのチャーシューやナルトがごちそうに見える.

このチャーシューやナルトについても,「中国料理の迷宮」で面白い仮説を展開していた.

北京の最下等の料理で,豚の臓物の醤油スープ煮で,中にトウモロコシのスイトンなどを入れて食べる「吊子(ティアオツ)」.

それが東京ラーメンのスープとよく似た味なのだ.

ラーメンには,なぜチャーシューと称する煮豚が入っているのか.

煮豚とは満族の表看板であり,もしかするとラーメンは満州の東北味なのではないか?

そう考えると,ナルトまでがトウモロコシの醤油入りスイトン汁の名残のように思えてきた.

(勝見洋一「中国料理の迷宮」朝日文庫,p39より要約)

たかがラーメン一杯の中のチャーシューやナルトも,起源をたどれば民族,歴史,時代のルーツが詰まっているかも知れないなんて,そんなこと今まで全然考えもしないで食べていた.

どうでもいいことではあるけれど,ラーメン好きにとっては,こういう仮説もなかなか興味深く面白いものデス.

にほんブログ村

チェロ肩になってしまったか?

車を運転すると,ロードノイズが左腕・ヒジにビリビリ響く.

痛てててて.

こんな状態だと,あまり遠くまで運転できない.

そこで,自宅から比較的近くのラーメン屋へ行った.

杜の里の「大安食堂」.

喜多方ラーメンの店.

ラーメン大盛りと餃子のセットを注文.

杏仁豆腐もついてきた.

この杏仁豆腐を見て,たまたま今読んでいる勝見洋一の「中国料理の迷宮」を思い出した.

それによると,

杏仁豆腐は典型的な北京小吃(ペイチンシャオチー),つまり,市井の「なつかしい老北京(ラオペイチン:北京っ子)の味」.

清の時代になって満族独特の味が加わり,春の「豌豆黄(ワントウホワン:豌豆で作った蒸し菓子)」,夏の「杏仁豆腐(シンレントウフ)」,「芝麻涼粉(ツーマーリャンフン:胡麻タレで食べるトコロテン)」,「奶酪(ナイラオ:ヨーグルト)」,秋の「八宝蓮子粥(パーハオリエンツツォウ:蓮の実やナツメを加えた粥)」,冬の「羊肉雑麺(ヤンロウザーミェン)」などが加わった.

広東料理や上海料理がモンゴルやイスラムの味の影響を受けたのに対し,北京の庶民の味は,元王朝以来,明と清を通り越して,現在まで基本的には変わっていない.

これは特筆すべきことである.

(勝見洋一「中国料理の迷宮」朝日文庫,p49より要約)

へぇ~,杏仁豆腐は,北京小吃だったとは・・・.

今まで,これは日本発の中国風の食べ物だと勘違いしていた.

中国の料理は幅が広いし,奥も深い.

いろいろ勉強して,たくさん食べてみなければ・・・・.

メインの喜多方ラーメンも美味しかったデス.

透明に透き通ったスープ.

これが意外と深い味.

独特の香り高い醤油と,鶏ガラと豚のコラボ.

すっきり味で美味しい.

ツルツルと光る太目の平麺.

手もみで軽く縮れているのが喜多方風の麺.

素朴でシンプルな味なので,トッピングのチャーシューやナルトがごちそうに見える.

このチャーシューやナルトについても,「中国料理の迷宮」で面白い仮説を展開していた.

北京の最下等の料理で,豚の臓物の醤油スープ煮で,中にトウモロコシのスイトンなどを入れて食べる「吊子(ティアオツ)」.

それが東京ラーメンのスープとよく似た味なのだ.

ラーメンには,なぜチャーシューと称する煮豚が入っているのか.

煮豚とは満族の表看板であり,もしかするとラーメンは満州の東北味なのではないか?

そう考えると,ナルトまでがトウモロコシの醤油入りスイトン汁の名残のように思えてきた.

(勝見洋一「中国料理の迷宮」朝日文庫,p39より要約)

たかがラーメン一杯の中のチャーシューやナルトも,起源をたどれば民族,歴史,時代のルーツが詰まっているかも知れないなんて,そんなこと今まで全然考えもしないで食べていた.

どうでもいいことではあるけれど,ラーメン好きにとっては,こういう仮説もなかなか興味深く面白いものデス.

にほんブログ村