(2015.10.03訪問)

神戸市にこんな大寺があるとは認識不足でした。どうみても市という行政区域にあるとは思えない西区伊川谷の山手に

天台の古刹が堂々と法灯を灯しています。丹波路、播磨路は時々走りますが、神戸市内のお寺を訪ねるのはまったく初

めて、認識新たに神戸市の古刹を攻めてみようかなと思ったりしています。もっとも南に少し下れば瀬戸内海、古代海

洋交通の要、往時実在したかどうか知らないけれど、大和田の泊や明石の浜が近い伊川谷地域は陸上路の要地であった

のかも、そんな地に藤原一族が眼をつけたとしたら、やはり大した一族と云わざるを得ない。そんなこんな気がする大

寺、太山寺を訪ねました。

▼アーティスティック仁王門! なんて大それたことを一回云ってみたいけど、レンズフレアもきれいくない、ピントは

どこだ、何が写ってるのか判らない、世の人々はこれをヘタな写真といいます。スンマセンこれしかないんです。

仁王門(重文) 三間一戸、入母屋造、本瓦葺、八脚門。室町時代建立、両脇に金剛力士。

[ 太山寺 ]

●山号 三身山(さんしんざん)

●寺号 太山寺(たいさんじ)

●宗派 天台宗(てんだいしゅう)

●開山 定恵和尚(藤原鎌足長子)

●開創 霊亀二年(716年)

●開基 藤原宇合(藤原不比等の三男)

●本尊 薬師如来立像

▲拝観 400円 朱印300円

▲兵庫県神戸市西区伊川谷町前開224 電話078-976-6658

▲神戸地下鉄名谷駅か伊川谷駅よりバス、太山寺下車

第2神明道路高丸ICより車で北へ10分

阪神高速北神戸線前開ICより東へ5分

鎌倉仏師の流れをくむ力感満点の仁王さん。玉眼嵌入、彩色はかなり斑になっていますが迫力充分の仁王さんです。

この写真相当苦労して撮ったんですヨ。

▼右に阿形金剛力士。

太山寺縁起 (太山寺HPから抄出)

天延元年(973年)の年紀をもつ「播州太山寺縁起」には藤原鎌足の子、定恵和尚の開山、霊亀二年(716年)鎌足の孫であ

る宇合(不比等の子)の建立と伝える。宇合が明石浦摩耶谷の温泉で療養中、夢の中に薬師如来が出現した。薬師如来は、

ここより東北の地に定恵和尚結縁の地があり定恵和尚は願望を果 たせず寂したと示現したところ、宇合はその教示に従

い七堂伽藍を整備し薬師如来の尊像を安置したという。元正天皇の勅願寺として、歴代天皇をはじめ一般民衆にいたる

まで広く信仰を集めた。 建武中興時、北条勢討伐ため大塔宮護良親王の令旨を受けて、当寺衆徒のめざましい活躍があ

り寺運は大いに栄え、この地方の一大法城として南北朝時代には支院四十一ヵ坊、末寺八ヵ寺、末社六ヵ社を持ち僧兵

も養っていたが、世相の有為転変や戦火によっての興亡浮沈は著しく、現在は龍象院、成就院、遍照院、安養院、歓喜

院の五ヵ坊となっている。

▼左に吽形金剛力士。

▼石畳のきれいな参道が続いています。前方コーナーを左に折れると、

▼石段上に中門が見えます。

▼中門。左手が入山受付。

▼手水舎。

▼手水舎を通して見る立派なモミジ、相当凄いことになりそう。境内にはたくさんモミジがあります。

▼三重塔。擬宝珠高欄付縁、脇間連子窓。逓減率少ないが安定感抜群です。

塔高20m、本瓦葺。江戸期貞享五年(1688年)再建。

▼ちょっとアングル替えの三重塔。

▼本堂(国宝)。桁裄七間、梁間六間、入母屋造、銅板葺。

弘安八年(1285年)前身の建物が焼失、永仁年間(1293~99年)再建。中世密教仏堂の初期例できわめて重要な遺構ら

しいです。

▼本堂正面。中央一間が入口、左右三間は蔀戸。

▼本堂外陣。梁間三間の板敷きになってます。

▼外陣と内陣の結界を格子と菱形格子とで分けている。ボク達は格子から中を覗くことになります。

▼実に質素な内陣。

シンプルな荘厳で中央お厨子の前に本尊薬師如来がお立ちです。左右脇には四天王が祀られています。

▼本尊薬師如来立像。

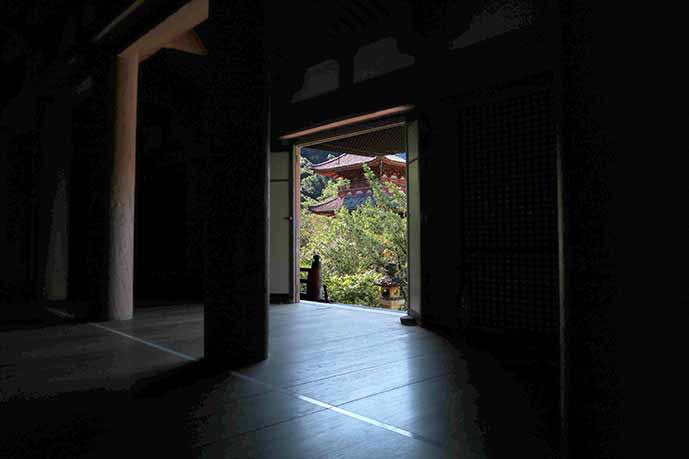

▼本堂外陣から外を見ます。

▼本堂外縁です。

▼本堂外縁から三重塔。

▼本堂側面です。

▼本堂左に建つ阿弥陀堂。貞享五年(1688年)再建。桁行五間、梁間四間、入母屋造、本瓦葺、一間向拝付。

▼本尊阿弥陀如来坐像(重文)。像高274cm、木造、鎌倉初期。

実に均整のとれた美しい阿弥陀さん、久し振りの感動美仏!

丸いお顔、半眼の目、丸みをおびた肩の線と柔らかい納衣の流れ、どうですどこかで見たことありませんか?

そうです、平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像とソックリ! 造像年代差はあるんですが同じ定朝様です。

▼向拝軒の木鼻と手挟みの彫刻、通常見ないところに精魂を注ぐ、仏師の心意気を見た思いがします。

▼朱色が映えてます。重量感ダントツ、十二脚の鐘楼。

▼蔵。

▼護摩堂。三間四方宝形造り、本瓦葺。

▼護摩堂の宝珠と受け花。通常とチョットイメージが違うようです。

▼お地蔵さんがお坐りです。

▼羅漢堂。桁裄三間、梁間三間、入母屋造、本瓦葺。向拝が凝っていて豪華な唐破風向拝。前面左右は漆喰に花頭窓、

大変美しいお堂です。

▼釈迦堂。三間四方、宝形造、本瓦葺。釈迦三尊をお祀り。内部は一切窺うことは出来ません。

▼正面長押の彫刻がまたまた素晴らしい! 角柱の木鼻も見てください。

▼太子堂。

奥の院があるんです、行ってみましょう。

▼素敵な渓谷美の太山寺川に架かる閼伽井橋を渡ると奥之院。

▼まず目に入る真っ赤な鳥居、稲荷社。太山寺の鎮守社かと思います。

▼地蔵堂。一願地蔵さんが祀られています。お堂らしからぬお堂、卍が妙に目立っています。

▼可愛いお地蔵ちゃんも居ましたけど、金剛杵を持っていますネ、ヒョットしてお大師さんの幼少の頃?

▼奥之院はこれだけ、閼伽井橋を渡って帰りましょう。

▼御朱印です。本尊お薬師さんのを戴き、本堂外陣床で撮りました。

まさに感動美仏!

堂塔伽藍の素晴らしさもさることながら、この地にこんな男前がいらっしゃる不思議、久々に阿弥陀さんの美仏を拝見。

大納得の太山寺これにてオシマイ。ひつこいようですけど、神戸市内に見えます?

次も神戸市内、しかしもっと山中のお寺ですヨ。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

仁王像に苦労したと書かれていましたが、よくわかります。私もこの時はコンデジを車内に置いていたためどうしたら撮れるのか苦労しました。格子に手を入れ撮っている様子が想像できます。私もよくやりますが人相が悪いので、周囲の人から不審者だと思われないようかなり注意しています。

4枚の写真は迫力があり素晴らしいですね。この寺以外は格子内からとっているだけに、私としては悔いが残っています。この日はこの後に入浴、昼風呂も初めての経験。気持ちよく次の目的地に迎えました。

次も楽しみにしています。ありがとうございました。

神戸は大都市ですよね……。

ハタから見ると、あのおっさん何してるんやろと通報されそうですね。

仁王さんは本来ガードする側、自分がガードされてどうするんだと思いません?

お寺もイロイロ防御策で格子や金網対策やむを得ないとは思いますが……、

仁王ファンとしては毎度々々歯ぎしりですね。

kurumatabiさんは塔がお好きなようで、バックを読ませていただいてよく判ります。

たくさんの塔写真見ると、好きこそもののナントやらで、

お見事としか言いようがありません。塔陰の光回しなんてプロ顔負けですよ。

特に堂宇の陰部分などボクなんかお手上げですワ。コンデジじゃ無理ですね。

「今、出発の刻」これからもいい写真期待し、楽しみにしています。

古い記事にお邪魔しています。

一昨日、久しぶりに太山寺に行ってきました。

小学生の時、大学生の時、と今回3回目です。

元神戸市民としては、もっと存在を広めて欲しいお寺です。

しかし、記事から4年ですか? 境内の様子が少し変わっていました。樹木が成長して、ほったらかしと言うか、自由に伸びさせていると言うか。建物が枝葉でよく見えない箇所がいくつかありました。

境内のお掃除は整っているので、放置されている訳ではないでしょう。古寺であることは事実ですが、いかにも古寺の雰囲気でした。

内陣の仏像の撮影は良かったのでしょうか? どこにも撮影禁止とは書かれていなかったのですが、寺務所に戻って尋ねるのも面倒で、結局格子越しに拝見しただけで撮影はしませんでした。

取り敢えず播州の国宝寺はこれで制覇しました。

ところで、京都府舞鶴市の多禰寺は行かれましたか? 検索してみましたが、出てきませんでした。

太山寺 、いいお寺ですネ。塔良し仏像良しで、もう一度訪ねたいお寺です。

内陣撮影は、良かったのか悪かったのか判りません。

格子から覗いていて、本尊に魅せられ勢いでシャッターを切ったようなもんです。

ズルと云われたらズルです。

Junさん凄いじゃないですか、播州制覇! ボクなど何時になることやら。

多禰寺は是非訪ねたいお寺で、ボクは前々から中井一統の彫刻ファンなんで、

Junさんのブログ「多禰寺へ龍を見に行く」を読ませてもらって尚一層です。

今週末訪ねようと思ってますが、お天気がどうも。

いつもコメントありがとうございます。