(2018.12.22訪問)

三番札所金泉寺から約6キロ、第四番札所大日寺に向かいます。金泉寺でも感じたんですが、四国遍路道を走っていても、白装束の

お遍路さんの姿が見当たりません。12月なんてお遍路する方はいないんでしょうか。そうこうするうちに大和路号は山間に入って

行きます。道も終わりのところ、赤い山門が見えてきました。

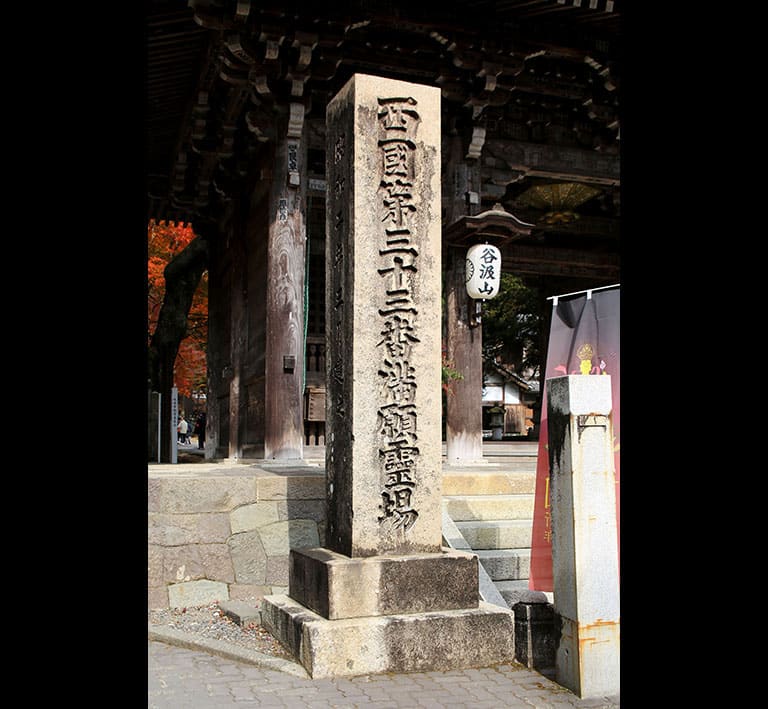

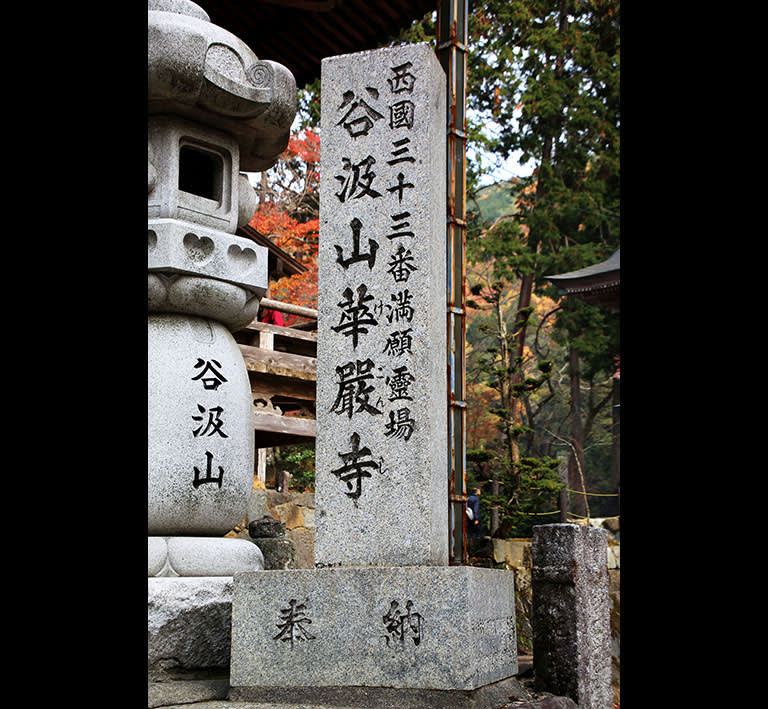

▼参道脇に自然石に刻まれた立派な寺号石標が。

[ 大日寺 ]

●山号 黒巌山(こくがんざん)

●院号 遍照院(へんじょういん)

●寺号 大日寺 (だいにちじ)

●宗派 東寺真言宗 (とうじしんごんしゅう)

●開基 伝 弘法大師 (こうぼうだいし)

●開創 弘仁6年(815年)

●本尊 大日如来坐像(秘仏)

●徳島県板野郡板野町黒谷字居内28番地 TEL. 088-672-1225

●拝観料 境内自由 御朱印300円

●JR四国高徳線「板野駅」下車 約4.5キロ

徳島自動車道「藍住IC」から約7.5Km

高知自動車道「板野IC」から約7キロ

▼珍しや山門に対して真っ直ぐでない参道。

▼山門。

大日寺縁起 (四国八十八ヶ所霊場会HPから抄出)

弘法大師が弘仁6年、この地で修行中大日如来を感得。大師は一刀三礼し大日如来像を彫造、これを本尊としてこの寺を創建。寺号

を本尊に因んで「大日寺」と命名したと伝えられる。「黒巌山」の山号は、境内が三方を山に隔てられており、この地は「黒谷」と

称されたのが由来といわれ、地元では「黒谷寺」とも呼ばれていたという。かつては立派な堂塔が並び、美しく荘厳な小門から入っ

た境内は広々としていた。歳月が経ち、伽藍の軒は風化していたが、応永年間(1394年~1428年)に松法師という人に夢の託言が

あって修復されたという旨が記されている。

▼山門。重層鐘楼門、入母屋造、本瓦葺。下層の柱は角柱、上層は丸柱の珍しい造り。今年再建。

▼山門上層に梵鐘。

▼それでは入山しましょう。前方の建物は本堂です。

▼境内参道、左に工事中の建物があるようですネ。

▼小さなお社が祀られています。

▼一枚岩を刳り貫いた豪快な手水鉢。

▼時代の波に翻弄されながらも、よく耐え抜いた様な少々くたびれた本堂。

▼山号が記された本堂扁額。

▼本堂内陣。須弥壇中央に本尊大日如来(お前立ち像)がお坐りです。

▼本尊大日如来(お前立ち像)

▼本堂。

▼本堂前の石仏。全員お地蔵さんのようです。

▼大師堂。方3間、寄棟造、本瓦葺、1間向拝付。

▼大師堂内陣。中央須弥壇にお大師さん、両脇に弘法大師像の軸が掛けられています。

▼過剰な荘厳は一切ナシ、最奥お厨子に本尊お大師さんが端坐されてます。

▼本尊お大師さん。

▼大師堂。

▼工事中の薬師堂。

▼本尊お薬師さんは拝観出来ます。

▼薬師堂本尊薬師如来坐像。

▼本堂と大師堂を繋ぐ回廊には三十三体の観音さんが並んでいます。

▼中にこんな方や……、

▼こんなベッピンさんが居られます。この弁天さんは石像なんです。

▼ベッピンさんと少しばかリお話をして第四番札所大日寺オシマイです。

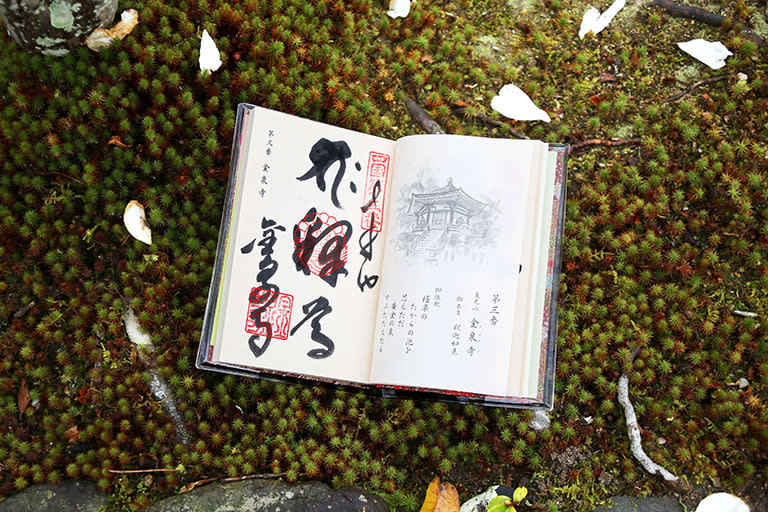

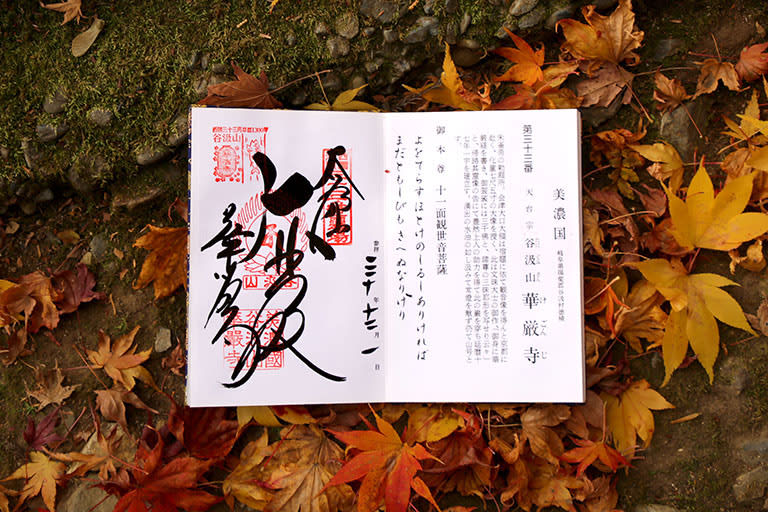

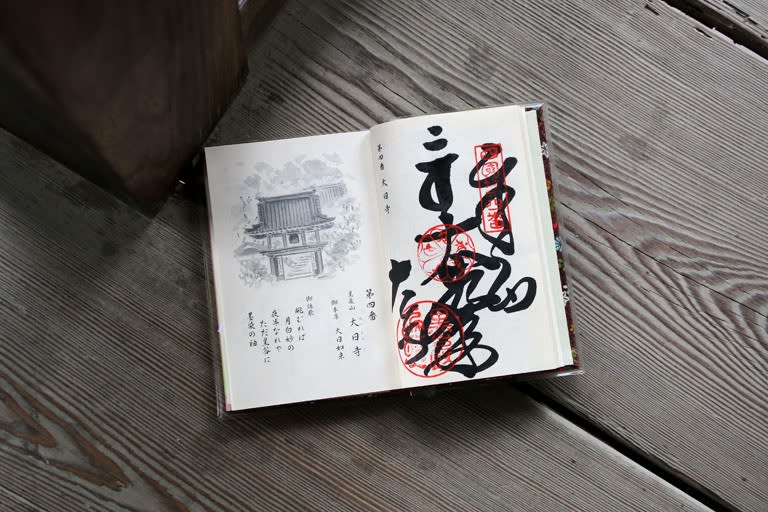

▼第四番札所ご朱印です。

写真はないのですが、本堂と大師堂を繋ぐ廻廊に一列に並べられている西国三十三カ所霊場の三十三観音像は圧巻です。

この三十三体を拝するだけで四国まで来たかいがおお有り、大納得の大日寺拝観でした。

最後の写真の弁天さん、いかがですかベッピンさんでしょう。

ホイホ〜イと次のお寺を訪ねることにしましょう。次に訪ねるのは第五番札所地蔵寺です。