(2012.02.11訪問)

今日は建国記念の日でしたね。一日休みがトンズラ、なんともったいない!

室生寺では、五重塔の初層が開扉され、祀られている五智如来が本堂で拝見できるというので早速ゴーです。

名阪針ICからR369を南下、外の橋を県道28に入り、とりあえずアートハウスさんに立ち寄る。朝のコーヒー

ブレイク、ここは本当においしいコーヒーを飲ませてくれる。マスターと友人Y君の消息をあれこれ、そのう

ちコーヒーファンががぼつぼつと。

R165に出ると室生寺口はすぐ、あとは室生川に沿って走るだけ。雪と凍道を心配しつつやってきましたが

全く何にもなし。外は2℃ということでしたが。

▼室生川です。

[ 室生寺 ]

●山号 宀一山(べんいちさん)

●寺号 室生寺(むろうじ)

●宗派 真言宗室生寺派大本山

●開基 賢憬(けんきょう) 修円(しゅうえん)

●創建 宝亀年間(770年~781年)

●本尊 釈迦如来立像(国宝)

室生寺縁起

奈良朝末、時の皇太子山部親王(桓武天皇)病気平癒祈願が興福寺の賢憬さんはじめ五人の僧が室生山中で修

し病気は回復、その功により賢憬さんが勅命で室生寺を創建。その後弟子の修円さんが後を継ぎ今の伽藍の

基礎を築いたと伝わるそうです。以来各宗兼学寺院として仏教文化を形成、江戸中期、法相宗から真言宗寺

院となり厳しく女人禁制して来た高野山に対して女人参詣を許したことから女人高野として今に至っていま

す。

▼太鼓橋。この朱い欄干はいつ見てもヤッパリ朱いです。

▼表門。門前石柱には女人高野室生寺とあります。

▼寺標。この石標は仁王門の前に建ってます。

▼仁王門。

三間八脚門、重層、桧皮葺の楼門。初層左右に仁王像が睨みをきかせています。

▼室生山の揮毫、仁王門扁額。

奥の手が出せませんでした。金網が細かい。

▼阿形仁王像。

▼吽形仁王像。

▼ばん字池。

仁王門からすぐ左手にバン字池。仁王門映ってるの見えます?

▼鎧坂。

石楠花のシーズンでは、こうはいきません。

▼金堂(国宝)。

桁行五間、梁行五間、寄せ棟造り、柿葺。傾斜地利用で正面外廊は舞台造。平安初期。

内陣には、本尊釈迦如来を中心に、五仏が整然と祀られています。

本尊 釈迦如来立像(国宝)。

▼金堂と書かれた扁額。

▼十二神将(重文)。

内陣五仏の前に、神将十二体がレビュー。(お土産十二神将ポストカードセット12枚入りから)

▼彌勒堂(重文)。

桁行三間、梁行三間、入母屋造、柿葺。

修円さんが興福寺の伝法堂を移築したと伝えています。

本尊 弥勒菩薩立像(重文)。像高94.4cm、榧材一木造。奈良後期から平安初期。

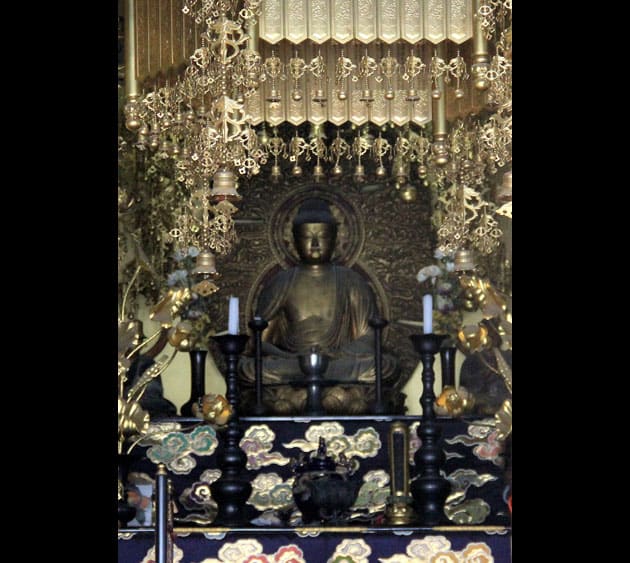

▼釈迦如来座像(国宝)。

彌勒堂の客仏として本尊の右に祀られています。

像高106.3cm、榧材一木造り、平安時代。数年前に描きましたペン画です。

▼伝南朝忠臣 北畠親房供養塔。

▼灌頂堂(国宝)。

室生寺の本堂。桁行五間、梁行五間、入母屋造、桧皮葺。

本尊 如意輪観音坐像(重文)。像高78.7cm、檜一木造り、平安時代。

五重塔初層に祀られている五智如来が内陣一番前に一列で安置されています。通常秘仏、思ったより小さく、

像高各50cm前後、全身金泥がきれいに残っていますがきれいな筈です江戸期の作といいます。なぜ秘仏か

さっぱりわからず、内陣入り賃、特別拝観400円はどうかと思うよ。

▼桂昌院供養塔。

▼五重塔参道石段から見た灌頂堂(本堂)。

▼五重塔参道。

▼五重塔(国宝)。

塔高16.1m、桧皮葺、平安初期。

室生山中最古の建造物、屋外にある五重塔では我が国最小。台風で痛めつけられた塔も2000年落慶、朱と

白のコンビネーションが冬の山中に相変わらず映えています。

▼五重塔初層開扉。

何の変哲もない初層の中、心柱が見えるだけ。通常五体の如来どういう祀り方をしているのでしょうネ。

▼五重塔九輪。

九輪の上は通常水煙ですが、この塔は宝瓶をのせ宝鐸を吊っている珍しい例だそうです。

▼ちょっと上から五重塔。

▼修円僧都廟。

賢憬さんの高弟修円さんの廟。修円さんは賢憬さんにかわり室生寺建立の実務を取り仕切ったと伝わるそう

です。

▼奥の院へ。

さてこの紅い橋は地獄?の入り口、本当は今日の奥の院は予定になかったのですが。

▼どなたが何をお祈りしたのでしょう。

▼なおも奥の院へ。一番しんどいところ。

▼もうすぐ奥の院。

位牌堂の懸造がヤット見えてきました、もうちょっと。

▼奥の院御影堂(重文)。

三間四方の宝形造、瓦葺、鎌倉時代。弘法大師42歳像をお祀り。

▼奥の院位牌堂。

▼位牌堂内。

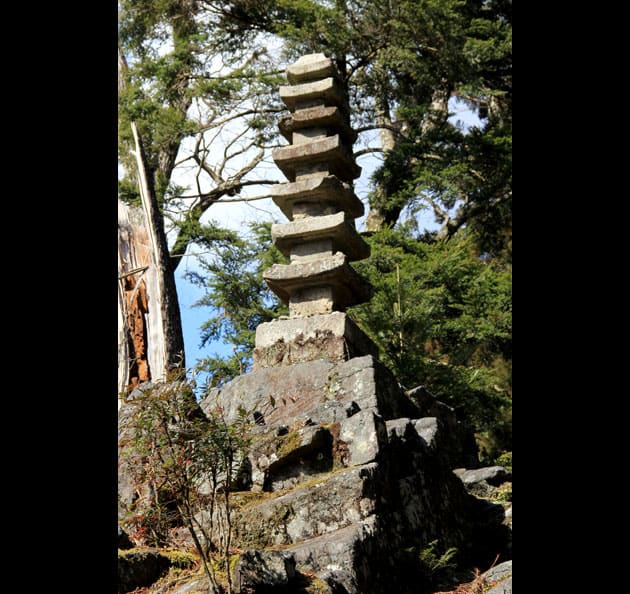

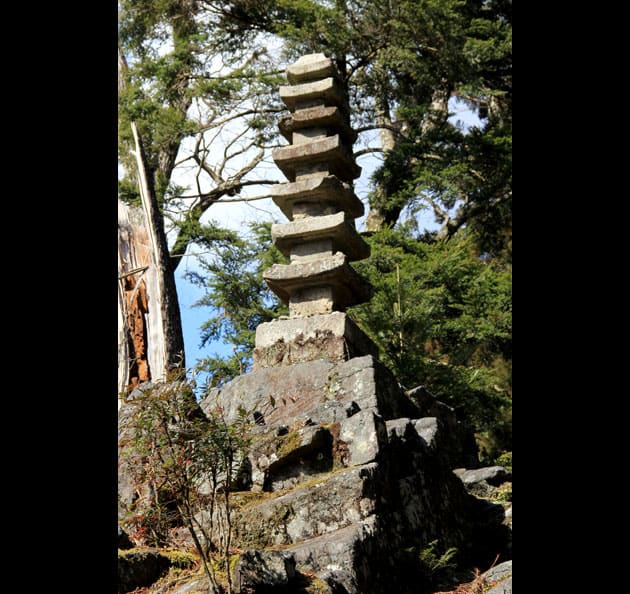

▼奥の院七重石塔。

太古室生火山帯活動で形成された岩が露出した岩上に建てられた七重石塔。この岩は禁足地になっています。

▼お帰りはもと来た石段。なんと楽な事よ下りは。

▼護摩堂。

▼本坊。どこのお寺も本坊だけは立派ですわ。

▼表門から太鼓橋。

表門の中から太鼓橋を見ていると、カッコいいお兄さんが太鼓橋の上から室生川を撮ってました。

▼ボクも負けじと早速室生川を撮りました。

今日の室生寺、久々の期待はずれ!五智如来がねエ。

といっても、双眼鏡の威力もありますが、金堂五仏と十二神将はいつ訪ねても感動もの、特にライトが新装

になってからの内陣は明るく五仏の板光背の美しいことはこの上なし。前に並ぶ十二神将もAKB48の向こう

を張ってMRJ12としてレビューステージを飾っています。

真冬の室生寺巡りは太鼓橋畔の橋本屋さんで天ぷらうどんをいただいて予定終了。 オ シ マ イ !